趣谈网络协议

豆瓣:https://book.douban.com/subject/35013753/

刘超 2020年出版

关于网络协议非常好的书,深入浅出,理论结合日常实践。(要是有彩色印刷阅读体验会好不少。)

也是极客时间上的一个课程。课程主页:https://time.geekbang.org/column/intro/100007101

别人的学习笔记:

- https://blog.csdn.net/shijinghan1126/article/details/111162704

- https://blog.csdn.net/zoroooooo/article/details/117389915

课程学习笔记

MTU1500 是指什么意思呢?是哪一层的概念呢?最大传输单元 MTU 为 1500,这是以太网的默认值。

网络包是层层封装的。MTU 是二层 MAC 层的概念。MAC 层有 MAC 的头,以太网规定连 MAC 头带正文合起来,不允许超过 1500 个字节。正文里面有 IP 的头、TCP 的头、HTTP 的头。如果放不下,就需要分片来传输。

ip地址与mac为什么需要同时存在?

- IP 是地址,有定位功能,类比快递地址,精确到门牌号;

- MAC 是身份证,无定位功能,或者只有很有限的定位功能,只能在子网里面定位,比如在同一个局域网内广播,谁是小明,此时小明可以收到广播,然后应答,就此定位到小明。

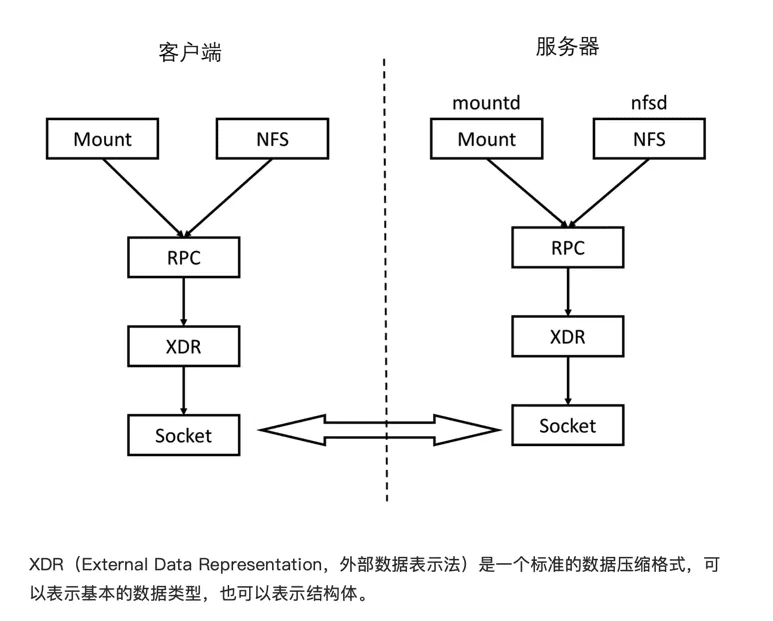

NFS(Network File System)就是网络文件系统。要使 NFS 成功运行,要启动两个服务端,一个是 mountd,用来挂载文件路径;一个是 nfsd,用来读写文件。NFS 可以在本地 mount 一个远程的目录到本地的一个目录,从而本地的用户在这个目录里面写入、读出任何文件的时候,其实操作的是远程另一台机器上的文件。

操作远程和远程调用的思路是一样的,就像操作本地一样。所以 NFS 协议就是基于 RPC 实现的。当然无论是什么 RPC,底层都是 Socket 编程。

RPC常用的两个文本协议:soap api与restful api

- 原来的二进制 RPC 有很多缺点,格式要求严格,修改过于复杂,不面向对象,于是产生了基于文本的调用方式——基于 XML 的 SOAP。

- SOAP 有三大要素:协议约定用 WSDL、传输协议用 HTTP、服务发现用 UDDL。

所谓的无状态,其实是服务端维护资源的状态,客户端维护会话的状态。对于服务端来讲,只有资源的状态改变了,客户端才调用 POST、PUT、DELETE 方法来找我;如果资源的状态没变,只是客户端的状态变了,就不用告诉我了,对于我来说都是统一的 GET。

虽然这只改进了 GET,但是已经带来了很大的进步。因为对于互联网应用,大多数是读多写少的。而且只要服务端的资源状态不变,就给了我们缓存的可能。例如可以将状态缓存到接入层,甚至缓存到 CDN 的边缘节点,这都是资源状态不变的好处。

按照这种思路,对于 API 的设计,就慢慢变成了以资源为核心,而非以过程为核心。也就是说,客户端只要告诉服务端你想让资源状态最终变成什么样就可以了,而不用告诉我过程,不用告诉我动作。

这种 API 的设计需要实现幂等,因为网络不稳定,就会经常出错,因而需要重试,但是一旦重试,就会存在幂等的问题,也就是同一个调用,多次调用的结果应该一样,不能一次支付调用,因为调用三次变成了支付三次。不能进入 cd a,做了三次,就变成了 cd a/a/a。也不能扣减库存,调用了三次,就扣减三次库存。

当然按照这种设计模式,无论 RESTful API 还是 SOAP API 都可以将架构实现成无状态的,面向资源的、幂等的、横向扩展的、可缓存的。

但是 SOAP 的 XML 正文中,是可以放任何动作的。例如 XML 里面可以写 < ADD >,< MINUS > 等。这就方便使用 SOAP 的人,将大量的动作放在 API 里面。

RESTful 没这么复杂,也没给客户提供这么多的可能性,正文里的 JSON 基本描述的就是资源的状态,没办法描述动作,而且能够出发的动作只有 CRUD,也即 POST、GET、PUT、DELETE,也就是对于状态的改变。

所以,从接口角度,就让你死了这条心。当然也有很多技巧的方法,在使用 RESTful API 的情况下,依然提供基于动作的有状态请求,这属于反模式了。

有个著名的基于 RESTful API 的跨系统调用框架叫 Spring Cloud。在 Spring Cloud 中有一个组件叫 Eureka。传说,阿基米德在洗澡时发现浮力原理,高兴得来不及穿上裤子,跑到街上大喊:“Eureka(我找到了)!”所以 Eureka 是用来实现注册中心的,负责维护注册的服务列表。

服务分服务提供方,它向 Eureka 做服务注册、续约和下线等操作,注册的主要数据包括服务名、机器 IP、端口号、域名等等。

另外一方是服务消费方,向 Eureka 获取服务提供方的注册信息。为了实现负载均衡和容错,服务提供方可以注册多个。

当消费方要调用服务的时候,会从注册中心读出多个服务来,那怎么调用呢?当然是 RESTful 方式了。

Spring Cloud 提供一个 RestTemplate 工具,用于将请求对象转换为 JSON,并发起 Rest 调用,RestTemplate 的调用也是分 POST、PUT、GET、 DELETE 的,当结果返回的时候,根据返回的 JSON 解析成对象。通过这样封装,调用起来也很方便。

- SOAP 过于复杂,而且设计是面向动作的,因而往往因为架构问题导致并发量上不去。

- RESTful 不仅仅是一个 API,而且是一种架构模式,主要面向资源,提供无状态服务,有利于横向扩展应对高并发。

RPC 调用,应该用二进制还是文本类?其实文本的最大问题是,占用字节数目比较多。比如数字 123,其实本来二进制 8 位就够了,但是如果变成文本,就成了字符串 123。如果是 UTF-8 编码的话,就是三个字节;如果是 UTF-16,就是六个字节。同样的信息,要多费好多的空间,传输起来也更加占带宽,时延也高。 因而对于数据中心内部的相互调用,很多公司选型的时候,还是希望采用更加省空间和带宽的二进制的方案。这里一个著名的例子就是 Dubbo 服务化框架二进制的 RPC 方式。

Dubbo 的 RPC 传输问题。前面我们也说了,基于 Socket 实现一个高性能的服务端,是很复杂的一件事情,在 Dubbo 里面,使用了 Netty 的网络传输框架。 Netty 是一个非阻塞的基于事件的网络传输框架。

到这里,我们说了数据中心里面的相互调用。为了高性能,大家都愿意用二进制,但是为什么后期 Spring Cloud 又兴起了呢?这是因为,并发量越来越大,已经到了微服务的阶段。同原来的 SOA 不同,微服务粒度更细,模块之间的关系更加复杂。

在上面的架构中,如果使用二进制的方式进行序列化,虽然不用协议文件来生成 Stub,但是对于接口的定义,以及传的对象 DTO,还是需要共享 JAR。因为只有客户端和服务端都有这个 JAR,才能成功地序列化和反序列化。

但当关系复杂的时候,JAR 的依赖也变得异常复杂,难以维护,而且如果在 DTO 里加一个字段,双方的 JAR 没有匹配好,也会导致序列化不成功,而且还有可能循环依赖。这个时候,一般有两种选择。

第一种,建立严格的项目管理流程。

- 不允许循环调用,不允许跨层调用,只准上层调用下层,不允许下层调用上层。

- 接口要保持兼容性,不兼容的接口新添加而非改原来的,当接口通过监控,发现不用的时候,再下掉。

- 升级的时候,先升级服务提供端,再升级服务消费端。

第二种,改用 RESTful 的方式。

- 使用 Spring Cloud,消费端和提供端不用共享 JAR,各声明各的,只要能变成 JSON 就行,而且 JSON 也是比较灵活的。

- 使用 RESTful 的方式,性能会降低,所以需要通过横向扩展来抵消单机的性能损耗。

这个时候,就看架构师的选择喽!

GRPC 首先满足二进制和跨语言这两条,二进制说明压缩效率高,跨语言说明更灵活。但是又是二进制,又是跨语言,这就相当于两个人沟通,你不但说方言,还说缩略语,人家怎么听懂呢?所以,最好双方弄一个协议约定文件,里面规定好双方沟通的专业术语,这样沟通就顺畅多了。

对于 GRPC 来讲,二进制序列化协议是 Protocol Buffers。首先,需要定义一个协议文件.proto。

如果是 Java 技术栈,GRPC 的客户端和服务器之间通过 Netty Channel 作为数据通道,每个请求都被封装成 HTTP 2.0 的 Stream。

在这里我们介绍一种对于 GRPC 支持比较好的负载均衡器 Envoy。其实 Envoy 不仅仅是负载均衡器,它还是一个高性能的 C++ 写的 Proxy 转发器,可以配置非常灵活的转发规则。

Envoy 这么牛,是不是能够将服务之间的相互调用全部由它代理?如果这样,服务也不用像 Dubbo,或者 Spring Cloud 一样,自己感知到注册中心,自己注册,自己治理,对应用干预比较大。

如果我们的应用能够意识不到服务治理的存在,就是直接进行 GRPC 的调用就可以了。

这就是未来服务治理的趋势Serivce Mesh,也即应用之间的相互调用全部由 Envoy 进行代理,服务之间的治理也被 Envoy 进行代理,完全将服务治理抽象出来,到平台层解决。

对于不同地区和不同运营商的用户,我们希望他能够就近访问到网站,而且当一个点出了故障之后,我们希望能够在不同的地区之间切换,这就需要有智能 DNS,这个也是云平台提供的。

对于一些静态资源,可以保持在对象存储里面,通过 CDN 下发到边缘节点,这样客户端就能尽快加载出来。

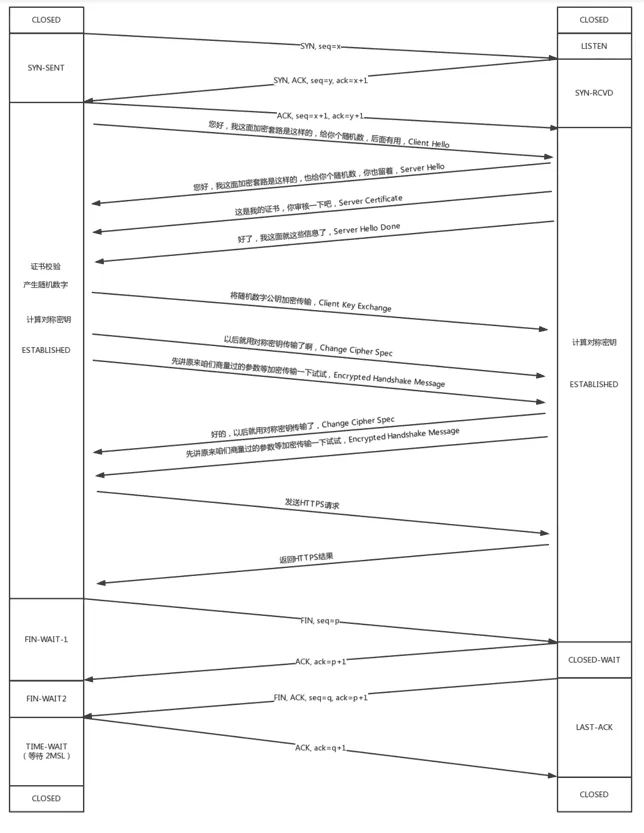

尽管中间要经过很多的路由器和交换机,但是 TCP 的连接是端到端的。TCP 这一层和更上层的 HTTPS 无法看到中间的包的过程。

当 TCP 层的连接建立完毕之后,接下来轮到HTTPS 层建立连接了,在 HTTPS 的交换过程中,TCP 层始终处于 ESTABLISHED。

对于 HTTPS,客户端会发送 Client Hello 消息到服务器,用明文传输 TLS 版本信息、加密套件候选列表、压缩算法候选列表等信息。另外,还会有一个随机数,在协商对称密钥的时候使用。

然后,服务器会返回 Server Hello 消息,告诉客户端,服务器选择使用的协议版本、加密套件、压缩算法等。这也有一个随机数,用于后续的密钥协商。

然后,服务器会给你一个服务器端的证书,然后说:“Server Hello Done,我这里就这些信息了。”

客户端当然不相信这个证书,于是从自己信任的 CA 仓库中,拿 CA 的证书里面的公钥去解密电商网站的证书。如果能够成功,则说明电商网站是可信的。这个过程中,你可能会不断往上追溯 CA、CA 的 CA、CA 的 CA 的 CA,反正直到一个授信的 CA,就可以了。

证书验证完毕之后,觉得这个服务端是可信的,于是客户端计算产生随机数字 Pre-master,发送 Client Key Exchange,用证书中的公钥加密,再发送给服务器,服务器可以通过私钥解密出来。

接下来,无论是客户端还是服务器,都有了三个随机数,分别是:自己的、对端的,以及刚生成的 Pre-Master 随机数。通过这三个随机数,可以在客户端和服务器产生相同的对称密钥。

有了对称密钥,客户端就可以说:“Change Cipher Spec,咱们以后都采用协商的通信密钥和加密算法进行加密通信了。”

然后客户端发送一个 Encrypted Handshake Message,将已经商定好的参数等,采用协商密钥进行加密,发送给服务器用于数据与握手验证。

同样,服务器也可以发送 Change Cipher Spec,说:“没问题,咱们以后都采用协商的通信密钥和加密算法进行加密通信了”,并且也发送 Encrypted Handshake Message 的消息试试。

当双方握手结束之后,就可以通过对称密钥进行加密传输了。

HTTP 协议是基于 TCP 协议的,所以它使用面向连接的方式发送请求,通过 Stream 二进制流的方式传给对方。当然,到了 TCP 层,它会把二进制流变成一个的报文段发送给服务器。

在 TCP 头里面,会有源端口号和目标端口号,目标端口号一般是服务端监听的端口号,源端口号在手机端,往往是随机分配一个端口号。这个端口号在客户端和服务端用于区分请求和返回,发给那个应用。

在 IP 头里面,都需要加上自己的地址(即源地址)和它想要去的地方(即目标地址)。当一个手机上线的时候,PGW 会给这个手机分配一个 IP 地址,这就是源地址,而目标地址则是云平台的负载均衡器的外网 IP 地址。

在 IP 层,客户端需要查看目标地址和自己是否是在同一个局域网,计算是否是同一个网段,往往需要通过 CIDR 子网掩码来计算。

对于这个下单场景,目标 IP 和源 IP 不会在同一个网段,因而需要发送到默认的网关。一般通过 DHCP 分配 IP 地址的时候,同时配置默认网关的 IP 地址。

但是客户端不会直接使用默认网关的 IP 地址,而是发送 ARP 协议,来获取网关的 MAC 地址,然后将网关 MAC 作为目标 MAC,自己的 MAC 作为源 MAC,放入 MAC 头,发送出去。