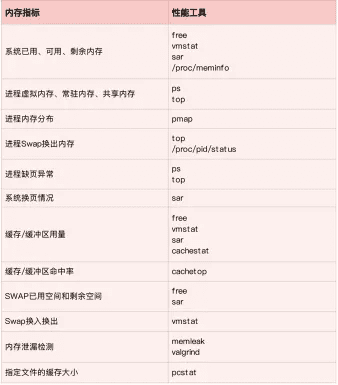

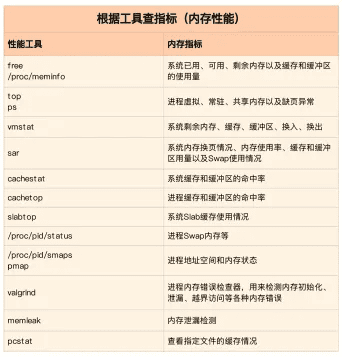

性能优化-内存相关

极客时间《Linux性能优化实战》倪朋飞

内存映射

我们通常所说的内存容量,就像我刚刚提到的 8GB,其实指的是物理内存。物理内存也称为主存,大多数计算机用的主存都是动态随机访问内存(DRAM)。只有内核才可以直接访问物理内存。那么,进程要访问内存时,该怎么办呢?

Linux 内核给每个进程都提供了一个独立的虚拟地址空间,并且这个地址空间是连续的。这样,进程就可以很方便地访问内存,更确切地说是访问虚拟内存。

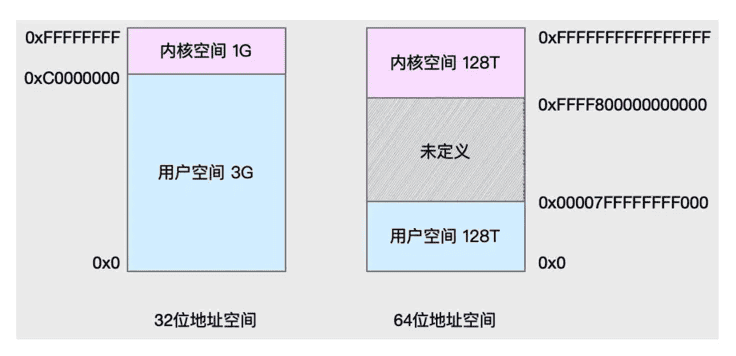

虚拟地址空间的内部又被分为内核空间和用户空间两部分,不同字长(也就是单个 CPU 指令可以处理数据的最大长度)的处理器,地址空间的范围也不同。比如最常见的 32 位和 64 位系统,我画了两张图来分别表示它们的虚拟地址空间,如下所示:

通过这里可以看出,32 位系统的内核空间占用 1G,位于最高处,剩下的 3G 是用户空间。而 64 位系统的内核空间和用户空间都是 128T,分别占据整个内存空间的最高和最低处,剩下的中间部分是未定义的。

还记得进程的用户态和内核态吗?进程在用户态时,只能访问用户空间内存;只有进入内核态后,才可以访问内核空间内存。

虽然每个进程的地址空间都包含了内核空间,但这些内核空间,其实关联的都是相同的物理内存。这样,进程切换到内核态后,就可以很方便地访问内核空间内存。

既然每个进程都有一个这么大的地址空间,那么所有进程的虚拟内存加起来,自然要比实际的物理内存大得多。所以,并不是所有的虚拟内存都会分配物理内存,只有那些实际使用的虚拟内存才分配物理内存,并且分配后的物理内存,是通过内存映射来管理的。

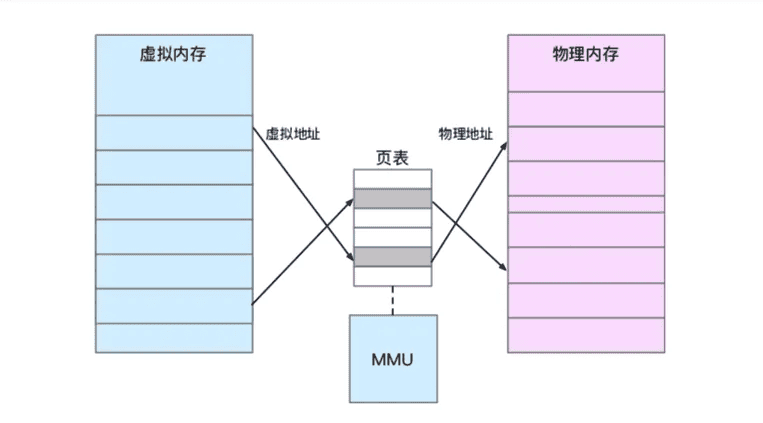

内存映射,其实就是将虚拟内存地址映射到物理内存地址。为了完成内存映射,内核为每个进程都维护了一张页表,记录虚拟地址与物理地址的映射关系,如下图所示:

页表实际上存储在 CPU 的内存管理单元 MMU 中,这样,正常情况下,处理器就可以直接通过硬件,找出要访问的内存。

而当进程访问的虚拟地址在页表中查不到时,系统会产生一个缺页异常,进入内核空间分配物理内存、更新进程页表,最后再返回用户空间,恢复进程的运行。

另外,我在 CPU 上下文切换的文章中曾经提到, TLB(Translation Lookaside Buffer,转译后备缓冲器)会影响 CPU 的内存访问性能,在这里其实就可以得到解释。

TLB 其实就是 MMU 中页表的高速缓存。由于进程的虚拟地址空间是独立的,而 TLB 的访问速度又比 MMU 快得多,所以,通过减少进程的上下文切换,减少 TLB 的刷新次数,就可以提高 TLB 缓存的使用率,进而提高 CPU 的内存访问性能。

不过要注意,MMU 并不以字节为单位来管理内存,而是规定了一个内存映射的最小单位,也就是页,通常是 4 KB 大小。这样,每一次内存映射,都需要关联 4 KB 或者 4KB 整数倍的内存空间。

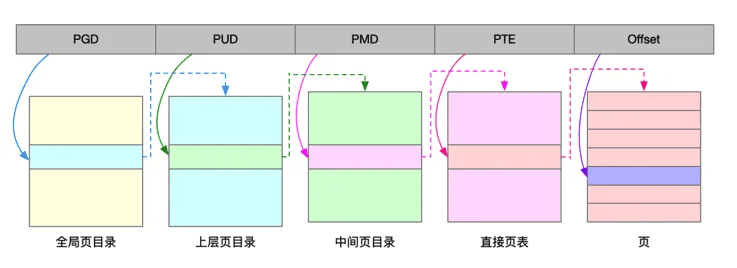

页的大小只有 4 KB ,导致的另一个问题就是,整个页表会变得非常大。比方说,仅 32 位系统就需要 100 多万个页表项(4GB/4KB),才可以实现整个地址空间的映射。为了解决页表项过多的问题,Linux 提供了两种机制,也就是多级页表和大页(HugePage)。

多级页表就是把内存分成区块来管理,将原来的映射关系改成区块索引和区块内的偏移。由于虚拟内存空间通常只用了很少一部分,那么,多级页表就只保存这些使用中的区块,这样就可以大大地减少页表的项数。

Linux 用的正是四级页表来管理内存页,如下图所示,虚拟地址被分为 5 个部分,前 4 个表项用于选择页,而最后一个索引表示页内偏移。

再看大页,顾名思义,就是比普通页更大的内存块,常见的大小有 2MB 和 1GB。大页通常用在使用大量内存的进程上,比如 Oracle、DPDK 等。

通过这些机制,在页表的映射下,进程就可以通过虚拟地址来访问物理内存了。那么具体到一个 Linux 进程中,这些内存又是怎么使用的呢?

虚拟内存空间分布

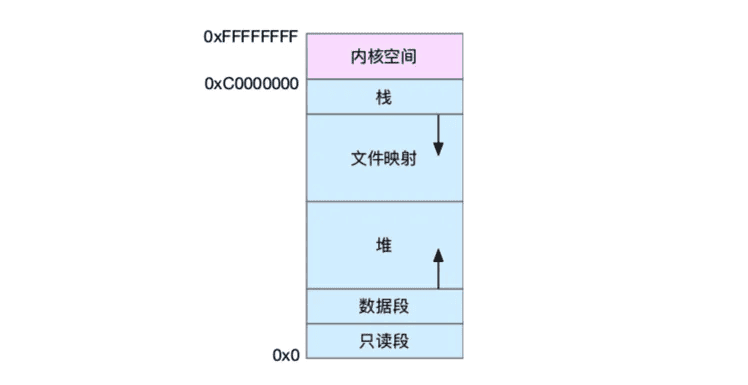

首先,我们需要进一步了解虚拟内存空间的分布情况。最上方的内核空间不用多讲,下方的用户空间内存,其实又被分成了多个不同的段。以 32 位系统为例,我画了一张图来表示它们的关系。

过这张图你可以看到,用户空间内存,从低到高分别是五种不同的内存段。

- 只读段,包括代码和常量等。

- 数据段,包括全局变量等。

- 堆,包括动态分配的内存,从低地址开始向上增长。

- 文件映射段,包括动态库、共享内存等,从高地址开始向下增长。

- 栈,包括局部变量和函数调用的上下文等。栈的大小是固定的,一般是 8 - MB。

在这五个内存段中,堆和文件映射段的内存是动态分配的。比如说,使用 C 标准库的 malloc() 或者 mmap() ,就可以分别在堆和文件映射段动态分配内存。

其实 64 位系统的内存分布也类似,只不过内存空间要大得多。那么,更重要的问题来了,内存究竟是怎么分配的呢?

内存分配与回收

malloc() 是 C 标准库提供的内存分配函数,对应到系统调用上,有两种实现方式,即 brk() 和 mmap()。

对小块内存(小于 128K),C 标准库使用 brk() 来分配,也就是通过移动堆顶的位置来分配内存。这些内存释放后并不会立刻归还系统,而是被缓存起来,这样就可以重复使用。

而大块内存(大于 128K),则直接使用内存映射 mmap() 来分配,也就是在文件映射段找一块空闲内存分配出去。

这两种方式,自然各有优缺点。

brk() 方式的缓存,可以减少缺页异常的发生,提高内存访问效率。不过,由于这些内存没有归还系统,在内存工作繁忙时,频繁的内存分配和释放会造成内存碎片。

而 mmap() 方式分配的内存,会在释放时直接归还系统,所以每次 mmap 都会发生缺页异常。在内存工作繁忙时,频繁的内存分配会导致大量的缺页异常,使内核的管理负担增大。这也是 malloc 只对大块内存使用 mmap 的原因。

了解这两种调用方式后,我们还需要清楚一点,那就是,当这两种调用发生后,其实并没有真正分配内存。这些内存,都只在首次访问时才分配,也就是通过缺页异常进入内核中,再由内核来分配内存。

整体来说,Linux 使用伙伴系统来管理内存分配。前面我们提到过,这些内存在 MMU 中以页为单位进行管理,伙伴系统也一样,以页为单位来管理内存,并且会通过相邻页的合并,减少内存碎片化(比如 brk 方式造成的内存碎片)。

你可能会想到一个问题,如果遇到比页更小的对象,比如不到 1K 的时候,该怎么分配内存呢?

实际系统运行中,确实有大量比页还小的对象,如果为它们也分配单独的页,那就太浪费内存了。

所以,在用户空间,malloc 通过 brk() 分配的内存,在释放时并不立即归还系统,而是缓存起来重复利用。在内核空间,Linux 则通过 slab 分配器来管理小内存。你可以把 slab 看成构建在伙伴系统上的一个缓存,主要作用就是分配并释放内核中的小对象。

对内存来说,如果只分配而不释放,就会造成内存泄漏,甚至会耗尽系统内存。所以,在应用程序用完内存后,还需要调用 free() 或 unmap() ,来释放这些不用的内存。

当然,系统也不会任由某个进程用完所有内存。在发现内存紧张时,系统就会通过一系列机制来回收内存,比如下面这三种方式:

- 回收缓存,比如使用 LRU(Least Recently Used)算法,回收最近使用最少- 的内存页面;

- 回收不常访问的内存,把不常用的内存通过交换分区直接写到磁盘中;

- 杀死进程,内存紧张时系统还会通过 OOM(Out of Memory),直接杀掉占用- 大量内存的进程。

其中,第二种方式回收不常访问的内存时,会用到交换分区(以下简称 Swap)。Swap 其实就是把一块磁盘空间当成内存来用。它可以把进程暂时不用的数据存储到磁盘中(这个过程称为换出),当进程访问这些内存时,再从磁盘读取这些数据到内存中(这个过程称为换入)。

所以,你可以发现,Swap 把系统的可用内存变大了。不过要注意,通常只在内存不足时,才会发生 Swap 交换。并且由于磁盘读写的速度远比内存慢,Swap 会导致严重的内存性能问题。

第三种方式提到的 OOM(Out of Memory),其实是内核的一种保护机制。它监控进程的内存使用情况,并且使用 oom_score 为每个进程的内存使用情况进行评分:

- 一个进程消耗的内存越大,oom_score 就越大;

- 一个进程运行占用的 CPU 越多,oom_score 就越小。

这样,进程的 oom_score 越大,代表消耗的内存越多,也就越容易被 OOM 杀死,从而可以更好保护系统。

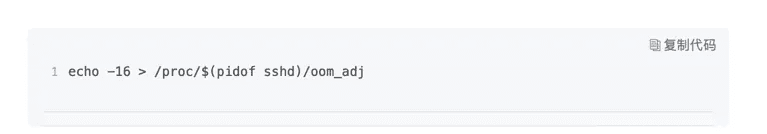

当然,为了实际工作的需要,管理员可以通过 /proc 文件系统,手动设置进程的 oom_adj ,从而调整进程的 oom_score。

oom_adj 的范围是 [-17, 15],数值越大,表示进程越容易被 OOM 杀死;数值越小,表示进程越不容易被 OOM 杀死,其中 -17 表示禁止 OOM。

比如用下面的命令,你就可以把 sshd 进程的 oom_adj 调小为 -16,这样, sshd 进程就不容易被 OOM 杀死。

如何查看内存使用情况

通过了解内存空间的分布,以及内存的分配和回收,我想你对内存的工作原理应该有了大概的认识。当然,系统的实际工作原理更加复杂,也会涉及其他一些机制,这里我只讲了最主要的原理。掌握了这些,你可以对内存的运作有一条主线认识,不至于脑海里只有术语名词的堆砌。

那么在了解内存的工作原理之后,我们又该怎么查看系统内存使用情况呢?

其实前面 CPU 内容的学习中,我们也提到过一些相关工具。在这里,你第一个想到的应该是 free 工具吧。下面是一个 free 的输出示例:

你可以看到,free 输出的是一个表格,其中的数值都默认以字节为单位。表格总共有两行六列,这两行分别是物理内存 Mem 和交换分区 Swap 的使用情况,而六列中,每列数据的含义分别为:

- 第一列,total 是总内存大小;

- 第二列,used 是已使用内存的大小,包含了共享内存;

- 第三列,free 是未使用内存的大小;

- 第四列,shared 是共享内存的大小;

- 第五列,buff/cache 是缓存和缓冲区的大小;

- 最后一列,available 是新进程可用内存的大小。

这里尤其注意一下,最后一列的可用内存 available 。available 不仅包含未使用内存,还包括了可回收的缓存,所以一般会比未使用内存更大。不过,并不是所有缓存都可以回收,因为有些缓存可能正在使用中。

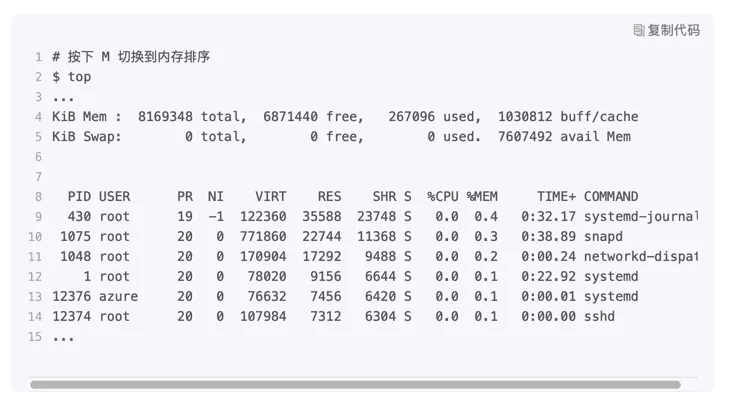

不过,我们知道,free 显示的是整个系统的内存使用情况。如果你想查看进程的内存使用情况,可以用 top 或者 ps 等工具。比如,下面是 top 的输出示例:

top 输出界面的顶端,也显示了系统整体的内存使用情况,这些数据跟 free 类似,我就不再重复解释。我们接着看下面的内容,跟内存相关的几列数据,比如 VIRT、RES、SHR 以及 %MEM 等。

这些数据,包含了进程最重要的几个内存使用情况,我们挨个来看。

- VIRT 是进程虚拟内存的大小,只要是进程申请过的内存,即便还没有真正分- 配物理内存,也会计算在内。

- RES 是常驻内存的大小,也就是进程实际使用的物理内存大小,但不包括 - Swap 和共享内存。

- SHR 是共享内存的大小,比如与其他进程共同使用的共享内存、加载的动态链- 接库以及程序的代码段等。

- %MEM 是进程使用物理内存占系统总内存的百分比。

除了要认识这些基本信息,在查看 top 输出时,你还要注意两点。

第一,虚拟内存通常并不会全部分配物理内存。从上面的输出,你可以发现每个进程的虚拟内存都比常驻内存大得多。

第二,共享内存 SHR 并不一定是共享的,比方说,程序的代码段、非共享的动态链接库,也都算在 SHR 里。当然,SHR 也包括了进程间真正共享的内存。所以在计算多个进程的内存使用时,不要把所有进程的 SHR 直接相加得出结果。

今天,我们梳理了 Linux 内存的工作原理。对普通进程来说,它能看到的其实是内核提供的虚拟内存,这些虚拟内存还需要通过页表,由系统映射为物理内存。

当进程通过 malloc() 申请内存后,内存并不会立即分配,而是在首次访问时,才通过缺页异常陷入内核中分配内存。

由于进程的虚拟地址空间比物理内存大很多,Linux 还提供了一系列的机制,应对内存不足的问题,比如缓存的回收、交换分区 Swap 以及 OOM 等。

当你需要了解系统或者进程的内存使用情况时,可以用 free 和 top 、ps 等性能工具。它们都是分析性能问题时最常用的性能工具,希望你能熟练使用它们,并真正理解各个指标的含义。

理解内存中的Buffer和Cache

我们先来回顾一下系统的内存使用情况,比如下面这个 free 输出界面:

显然,这个界面包含了物理内存 Mem 和交换分区 Swap 的具体使用情况,比如总内存、已用内存、缓存、可用内存等。其中缓存是 Buffer 和 Cache 两部分的总和 。

这里的大部分指标都比较容易理解,但 Buffer 和 Cache 可能不太好区分。从字面上来说,Buffer 是缓冲区,而 Cache 是缓存,两者都是数据在内存中的临时存储。那么,你知道这两种“临时存储”有什么区别吗?

注:今天内容接下来的部分,Buffer 和 Cache 我会都用英文来表示,避免跟文中的“缓存”一词混淆。而文中的“缓存”,则通指内存中的临时存储。

free 数据的来源

在我正式讲解两个概念前,你可以先想想,你有没有什么途径来进一步了解它们?除了中文翻译直接得到概念,别忘了,Buffer 和 Cache 还是我们用 free 获得的指标。

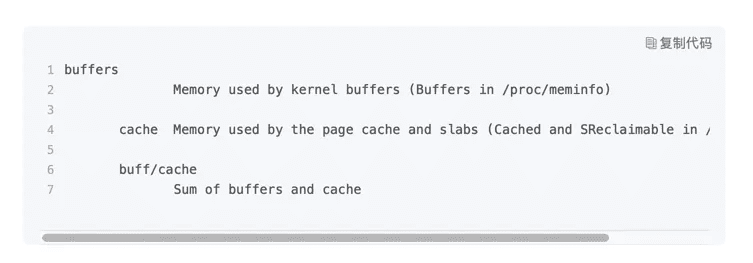

还记得我之前讲过的,碰到看不明白的指标时该怎么办吗? 估计你想起来了,不懂就去查手册。用 man 命令查询 free 的文档,就可以找到对应指标的详细说明。比如,我们执行 man free ,就可以看到下面这个界面。

从 free 的手册中,你可以看到 buffer 和 cache 的说明。

- Buffers 是内核缓冲区用到的内存,对应的是 /proc/meminfo 中的 Buffers - 值。

- Cache 是内核页缓存和 Slab 用到的内存,对应的是 /proc/meminfo 中的 Cached 与 SReclaimable 之和。

这里的说明告诉我们,这些数值都来自 /proc/meminfo,但更具体的 Buffers、Cached 和 SReclaimable 的含义,还是没有说清楚。

要弄明白它们到底是什么,我估计你第一反应就是去百度或者 Google 一下。虽然大部分情况下,网络搜索能给出一个答案。但是,且不说筛选信息花费的时间精力,对你来说,这个答案的准确性也是很难保证的。

要注意,网上的结论可能是对的,但是很可能跟你的环境并不匹配。最简单来说,同一个指标的具体含义,就可能因为内核版本、性能工具版本的不同而有挺大差别。这也是为什么,我总在专栏中强调通用思路和方法,而不是让你死记结论。对于案例实践来说,机器环境就是我们的最大限制。

那么,有没有更简单、更准确的方法,来查询它们的含义呢?

proc 文件系统

我在前面 CPU 性能模块就曾经提到过,/proc 是 Linux 内核提供的一种特殊文件系统,是用户跟内核交互的接口。比方说,用户可以从 /proc 中查询内核的运行状态和配置选项,查询进程的运行状态、统计数据等,当然,你也可以通过 /proc 来修改内核的配置。

proc 文件系统同时也是很多性能工具的最终数据来源。比如我们刚才看到的 free ,就是通过读取 /proc/meminfo ,得到内存的使用情况。

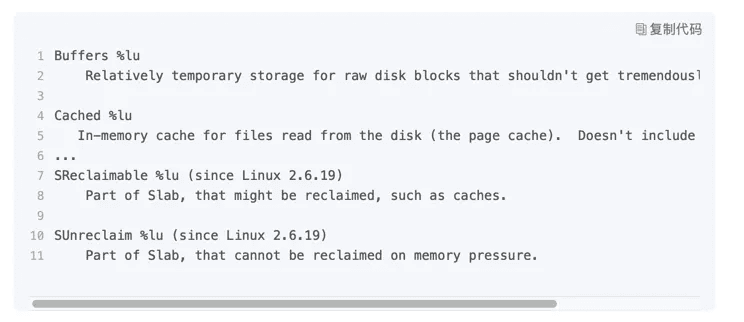

继续说回 /proc/meminfo,既然 Buffers、Cached、SReclaimable 这几个指标不容易理解,那我们还得继续查 proc 文件系统,获取它们的详细定义。

执行 man proc ,你就可以得到 proc 文件系统的详细文档。

注意这个文档比较长,你最好搜索一下(比如搜索 meminfo),以便更快定位到内存部分。

过这个文档,我们可以看到:

- Buffers 是对原始磁盘块的临时存储,也就是用来缓存磁盘的数据,通常不会- 特别大(20MB 左右)。这样,内核就可以把分散的写集中起来,统一优化磁- 盘的写入,比如可以把多次小的写合并成单次大的写等等。

- Cached 是从磁盘读取文件的页缓存,也就是用来缓存从文件读取的数据。这- 样,下次访问这些文件数据时,就可以直接从内存中快速获取,而不需要再次- 访问缓慢的磁盘。

- SReclaimable 是 Slab 的一部分。Slab 包括两部分,其中的可回收部分,用 SReclaimable 记录;而不可回收部分,用 SUnreclaim 记录。

好了,我们终于找到了这三个指标的详细定义。到这里,你是不是长舒一口气,满意地想着,总算弄明白 Buffer 和 Cache 了。不过,知道这个定义就真的理解了吗?这里我给你提了两个问题,你先想想能不能回答出来。

第一个问题,Buffer 的文档没有提到这是磁盘读数据还是写数据的缓存,而在很多网络搜索的结果中都会提到 Buffer 只是对将要写入磁盘数据的缓存。那反过来说,它会不会也缓存从磁盘中读取的数据呢?

第二个问题,文档中提到,Cache 是对从文件读取数据的缓存,那么它是不是也会缓存写文件的数据呢?

为了解答这两个问题,接下来,我将用几个案例来展示, Buffer 和 Cache 在不同场景下的使用情况。

Buffer和Cache案例

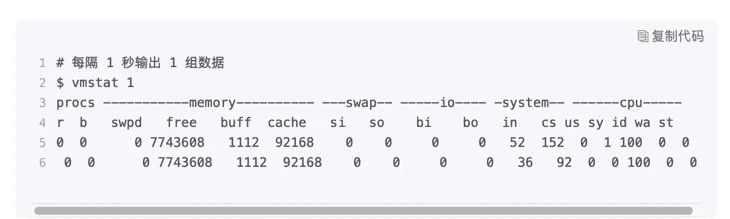

用到 vmstat ,来观察 Buffer 和 Cache 的变化情况。虽然从 /proc/meminfo 里也可以读到相同的结果,但毕竟还是 vmstat 的结果更加直观。

另外,这几个案例使用了 dd 来模拟磁盘和文件的 I/O,所以我们也需要观测 I/O 的变化情况。

为了减少缓存的影响,运行下面的命令来清理系统缓存:

bash

# 清理文件页、目录项、Inodes 等各种缓存

$ echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches案例1:磁盘和文件写案例

运行下面这个 vmstat 命令:

输出界面里, 内存部分的 buff 和 cache ,以及 io 部分的 bi 和 bo 就是我们要关注的重点。

- buff 和 cache 就是我们前面看到的 Buffers 和 Cache,单位是 KB。

- bi 和 bo 则分别表示块设备读取和写入的大小,单位为块 / 秒。因为 Linux 中块的大小是 1KB,所以这个单位也就等价于 KB/s。

正常情况下,空闲系统中,你应该看到的是,这几个值在多次结果中一直保持不变。

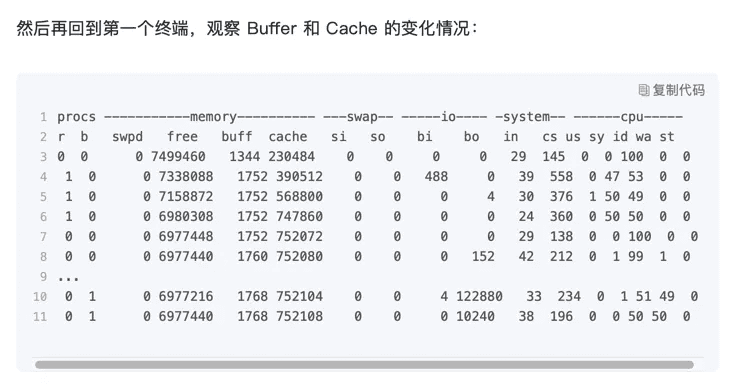

接下来,到第二个终端执行 dd 命令,通过读取随机设备,生成一个 500MB 大小的文件:

bash

dd if=/dev/urandom of=/tmp/file bs=1M count=500

通过观察 vmstat 的输出,我们发现,在 dd 命令运行时, Cache 在不停地增长,而 Buffer 基本保持不变。

再进一步观察 I/O 的情况,你会看到,

- 在 Cache 刚开始增长时,块设备 I/O 很少,bi 只出现了一次 488 KB/s,bo 则只有一次 4KB。而过一段时间后,才会出现大量的块设备写,比如 bo 变成了 122880。

- 当 dd 命令结束后,Cache 不再增长,但块设备写还会持续一段时间,并且,多次 I/O 写的结果加起来,才是 dd 要写的 500M 的数据。

把这个结果,跟我们刚刚了解到的 Cache 的定义做个对比,你可能会有点晕乎。为什么前面文档上说 Cache 是文件读的页缓存,怎么现在写文件也有它的份?

这个疑问,我们暂且先记下来,接着再来看另一个磁盘写的案例。两个案例结束后,我们再统一进行分析。

不过,对于接下来的案例,我必须强调一点:

下面的命令对环境要求很高,需要你的系统配置多块磁盘,并且磁盘分区 /dev/sdb1 还要处于未使用状态。如果你只有一块磁盘,千万不要尝试,否则将会对你的磁盘分区造成损坏。

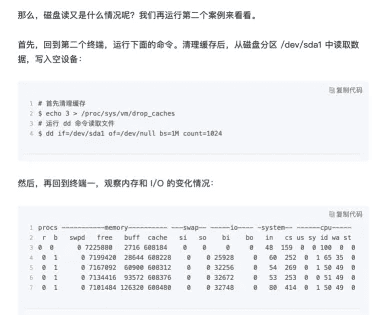

如果你的系统符合标准,就可以继续在第二个终端中,运行下面的命令。清理缓存后,向磁盘分区 /dev/sdb1 写入 2GB 的随机数据:

bash

# 首先清理缓存

$ echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

# 然后运行 dd 命令向磁盘分区 /dev/sdb1 写入 2G 数据

$ dd if=/dev/urandom of=/dev/sdb1 bs=1M count=2048

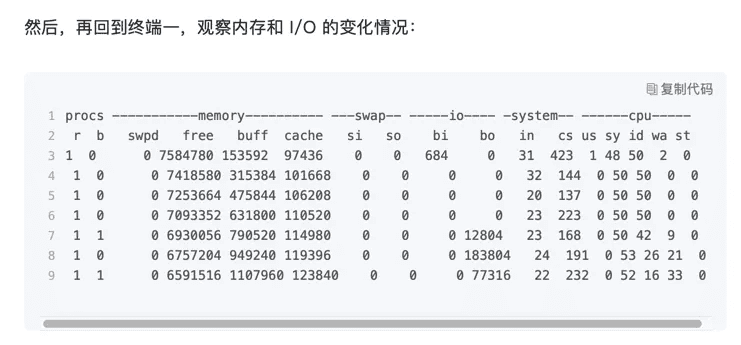

从这里你会看到,虽然同是写数据,写磁盘跟写文件的现象还是不同的。写磁盘时(也就是 bo 大于 0 时),Buffer 和 Cache 都在增长,但显然 Buffer 的增长快得多。

这说明,写磁盘用到了大量的 Buffer,这跟我们在文档中查到的定义是一样的。

对比两个案例,我们发现,写文件时会用到 Cache 缓存数据,而写磁盘则会用到 Buffer 来缓存数据。所以,回到刚刚的问题,虽然文档上只提到,Cache 是文件读的缓存,但实际上,Cache 也会缓存写文件时的数据。

案例2:磁盘和文件读案例

观察 vmstat 的输出,你会发现读取文件时(也就是 bi 大于 0 时),Buffer 保持不变,而 Cache 则在不停增长。这跟我们查到的定义“Cache 是对文件读的页缓存”是一致的。

那么,磁盘读又是什么情况呢?我们再运行第二个案例来看看。

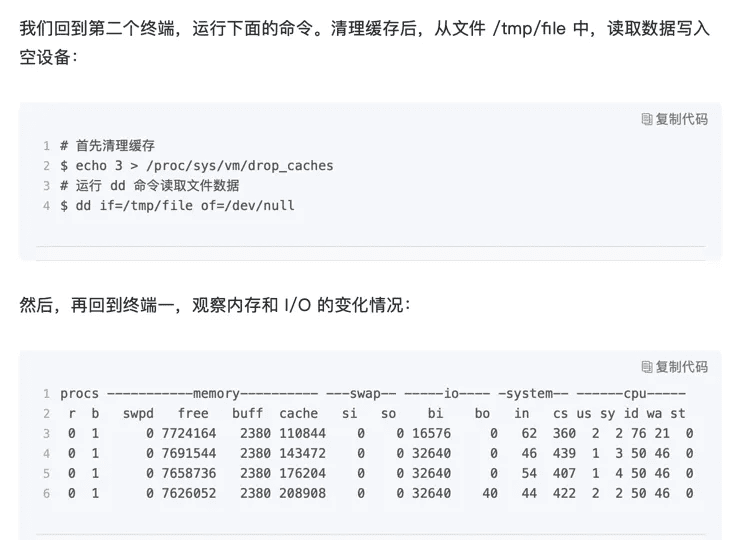

首先,回到第二个终端,运行下面的命令。清理缓存后,从磁盘分区 /dev/sda1 中读取数据,写入空设备:

观察 vmstat 的输出,你会发现读磁盘时(也就是 bi 大于 0 时),Buffer 和 Cache 都在增长,但显然 Buffer 的增长快很多。这说明读磁盘时,数据缓存到了 Buffer 中。

当然,我想,经过上一个场景中两个案例的分析,你自己也可以对比得出这个结论:读文件时数据会缓存到 Cache 中,而读磁盘时数据会缓存到 Buffer 中。

到这里你应该发现了,虽然文档提供了对 Buffer 和 Cache 的说明,但是仍不能覆盖到所有的细节。比如说,今天我们了解到的这两点:

- Buffer 既可以用作“将要写入磁盘数据的缓存”,也可以用作“从磁盘读取数据的缓存”。

- Cache 既可以用作“从文件读取数据的页缓存”,也可以用作“写文件的页缓存”。

这样,我们就回答了案例开始前的两个问题。

简单来说,Buffer 是对磁盘数据的缓存,而 Cache 是文件数据的缓存,它们既会用在读请求中,也会用在写请求中。(keypoint)

我们一起探索了内存性能中 Buffer 和 Cache 的详细含义。Buffer 和 Cache 分别缓存磁盘和文件系统的读写数据。

- 从写的角度来说,不仅可以优化磁盘和文件的写入,对应用程序也有好处,应用程序可以在数据真正落盘前,就返回去做其他工作。

- 从读的角度来说,既可以加速读取那些需要频繁访问的数据,也降低了频繁 I/O 对磁盘的压力。

除了探索的内容本身,这个探索过程对你应该也有所启发。在排查性能问题时,由于各种资源的性能指标太多,我们不可能记住所有指标的详细含义。那么,准确高效的手段——查文档,就非常重要了。

一定要养成查文档的习惯,并学会解读这些性能指标的详细含义。此外,proc 文件系统也是我们的好帮手。它为我们呈现了系统内部的运行状态,同时也是很多性能工具的数据来源,是辅助排查性能问题的好方法。

内存泄漏

用户空间内存包括多个不同的内存段,比如只读 段、数据段、堆、栈以及文件映射段等。这些内存段正是应用程序使用内存的基本方式。

举个例子,你在程序中定义了一个局部变量,比如一个整数数组 int data[64] ,就定义了 一个可以存储 64 个整数的内存段。由于这是一个局部变量,它会从内存空间的栈中分配内 存。

栈内存由系统自动分配和管理。一旦程序运行超出了这个局部变量的作用域,栈内存就会被 系统自动回收,所以不会产生内存泄漏的问题。

再比如,很多时候,我们事先并不知道数据大小,所以你就要用到标准库函数 malloc() _在程序中动态分配内存。这时候,系统就会从内存空间的堆中分配内存。

堆内存由应用程序自己来分配和管理。除非程序退出,这些堆内存并不会被系统自动释放, 而是需要应用程序明确调用库函数 free() 来释放它们。如果应用程序没有正确释放堆内 存,就会造成内存泄漏。

只读段,包括程序的代码和常量,由于是只读的,不会再去分配新的内存,所以也不会产 生内存泄漏。

数据段,包括全局变量和静态变量,这些变量在定义时就已经确定了大小,所以也不会产 生内存泄漏。

最后一个内存映射段,包括动态链接库和共享内存,其中共享内存由程序动态分配和管 理。所以,如果程序在分配后忘了回收,就会导致跟堆内存类似的泄漏问题。

内存泄漏的危害非常大,这些忘记释放的内存,不仅应用程序自己不能访问,系统也不能把它们再次分配给其他应用。内存泄漏不断累积,甚至会耗尽系统内存。

虽然,系统最终可以通过 OOM (Out of Memory)机制杀死进程,但进程在 OOM 前, 可能已经引发了一连串的反应,导致严重的性能问题。

比如,其他需要内存的进程,可能无法分配新的内存;内存不足,又会触发系统的缓存回收以及 SWAP 机制,从而进一步导致 I/O 的性能问题等等。

memleak 等工具可以用来检查进程是否内存泄漏。

Swap

Swap 说白了就是把一块磁盘空间或者一个本地文件(以下讲解以磁盘为例), 当成内存来使用。它包括换出和换入两个过程。

所谓换出,就是把进程暂时不用的内存数据存储到磁盘中,并释放这些数据占用的内存。

而换入,则是在进程再次访问这些内存的时候,把它们从磁盘读到内存中来。 所以你看,Swap 其实是把系统的可用内存变大了。这样,即使服务器的内存不足,也可以 运行大内存的应用程序。

一个很典型的场景就是,即使内存不足时,有些应用程序也并不想被 OOM 杀死,而是希 望能缓一段时间,等待人工介入,或者等系统自动释放其他进程的内存,再分配给它。

除此之外,我们常见的笔记本电脑的休眠和快速开机的功能,也基于 Swap 。休眠时,把 系统的内存存入磁盘,这样等到再次开机时,只要从磁盘中加载内存就可以。这样就省去了 很多应用程序的初始化过程,加快了开机速度。

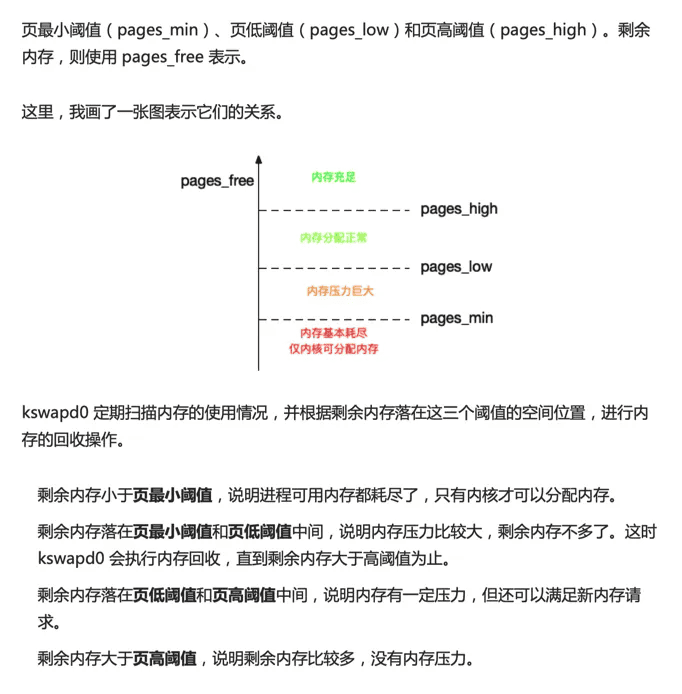

有新的大块内存分配请求,但是剩余内存不足。这个时候系统就需要回收一部分内存(比如前面提到的缓存),进而尽可能地满足新内存请求。这个过程 通常被称为直接内存回收。除了直接内存回收,还有一个专门的内核线程用来定期回收内存,也就是kswapd0。

Linux 提供了一个 /proc/sys/vm/swappiness 选项,用来调整使用 Swap 的积极程度。

swappiness 的范围是 0-100,数值越大,越积极使用 Swap,也就是更倾向于回收匿名 页;数值越小,越消极使用 Swap,也就是更倾向于回收文件页。

虽然 swappiness 的范围是 0-100,不过要注意,这并不是内存的百分比,而是调整 Swap 积极程度的权重,即使你把它设置成 0,当剩余内存 + 文件页小于页高阈值时,还是会发生Swap。

文件页的回收比较容易理解,直接清空缓存,或者把脏数据写回磁盘后,再释放缓存就可 以了。

而对不常访问的匿名页,则需要通过 Swap 换出到磁盘中,这样在下次访问的时候,再 次从磁盘换入到内存中就可以了。 开启 Swap 后,你可以设置 /proc/sys/vm/min_free_kbytes ,来调整系统定期回收内存 的阈值,也可以设置 /proc/sys/vm/swappiness ,来调整文件页和匿名页的回收倾向。

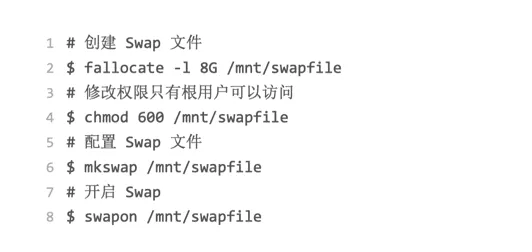

要开启 Swap,我们首先要清楚,Linux 本身支持两种类型的 Swap,即 Swap 分区和 Swap 文件。以 Swap 文件为例,我这里配置 Swap 文件的大小为 8GB:

当 Swap 变高时,你可以用 sar、/proc/zoneinfo、/proc/pid/status 等方法,查看系统 和进程的内存使用情况,进而找出 Swap 升高的根源和受影响的进程。

反过来说,通常,降低 Swap 的使用,可以提高系统的整体性能。要怎么做呢?这里,我 也总结了几种常见的降低方法。

禁止 Swap,现在服务器的内存足够大,所以除非有必要,禁用 Swap 就可以了。随着云计算的普及,大部分云平台中的虚拟机都默认禁止 Swap。

如果实在需要用到 Swap,可以尝试降低 swappiness 的值,减少内存回收时 Swap 的 使用倾向。响应延迟敏感的应用,如果它们可能在开启 Swap 的服务器中运行,你还可以用库函数 mlock() 或者 mlockall() 锁定内存,阻止它们的内存换出。

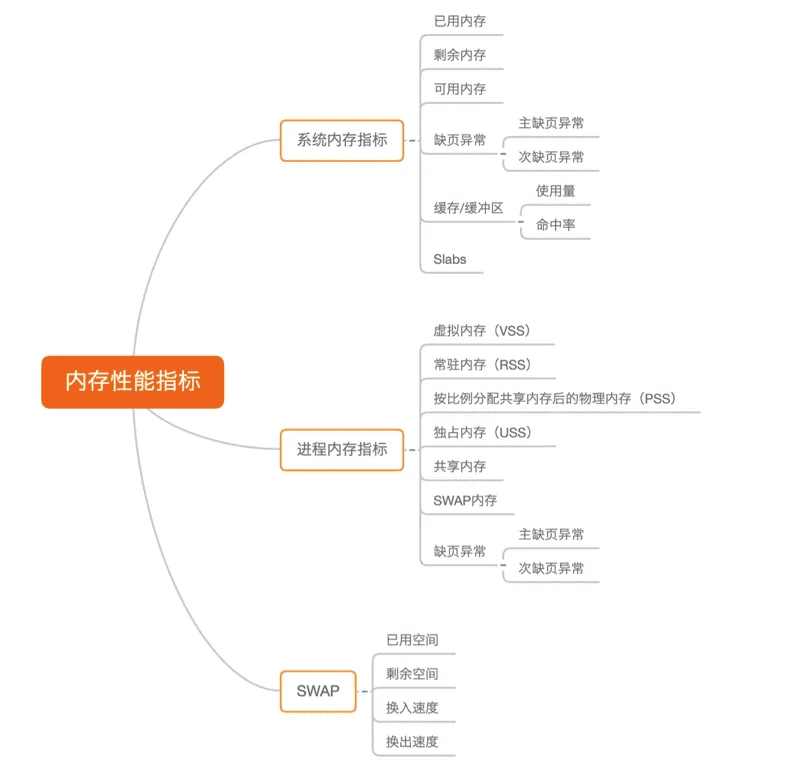

内存性能

那有没有什么方法,可以又快又准地分析出系统的内存问题呢?

方法当然有。还是那个关键词,找关联。其实,虽然内存的性能指标很多,但都是为了描述 内存的原理,指标间自然不会完全孤立,一般都会有关联。当然,反过来说,这些关联也正 是源于系统的内存原理,这也是我总强调基础原理的重要性,并在文章中穿插讲解。

举个最简单的例子,当你看到系统的剩余内存很低时,是不是就说明,进程一定不能申请分 配新内存了呢?当然不是,因为进程可以使用的内存,除了剩余内存,还包括了可回收的缓 存和缓冲区。

所以,为了迅速定位内存问题,我通常会先运行几个覆盖面比较大的性能工具,比如 free、top、vmstat、pidstat 等。

具体的分析思路主要有这几步。

先用 free 和 top,查看系统整体的内存使用情况。

再用 vmstat 和 pidstat,查看一段时间的趋势,从而判断出内存问题的类型。

最后进行详细分析,比如内存分配分析、缓存 / 缓冲区分析、具体进程的内存使用分析等。

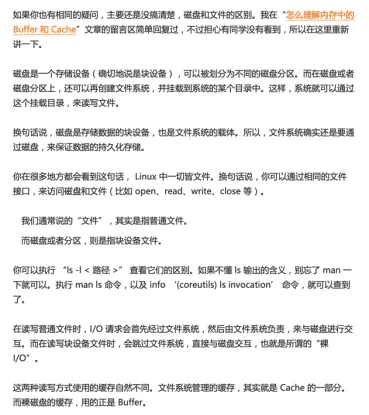

磁盘与文件的区别:

内核如何管理内存

内核采用SLAB的方式来管理内存,总共分为四步:

- 把所有的内存条和CPU进行分组,组成node

- 把每一个node划分成多个zone

- 每个zone下都用伙伴系统来管理空闲页面

- 提供slab分配器来管理各种内核对象

前三步是基础模块,为应用程序分配内存时的请求调页组件也能够用到,而第四步是内核专用的。每个slab缓存都是用来存储固定大小,甚至是特定的一种内核对象。这样当一个对象释放内存后,另一个同类对象可以直接使用这块内存,几乎没有任何碎片。极大地提高了分配效率,同时降低了碎片率。

查看内核使用的内存信息

- 通过/proc/slabinfo可以看到所有的kmem_cache。

- 更方便的是slabtop命令,它从大到小按照占用内存进行排列。

ESTABLISH状态空连接所占内存

假设连接上绝大部分时间都是空闲的,也就是假设没有发送缓存区和接收缓存区的开销,那么一个socket大约需要如下几个内核对象:

- struct socket_alloc:大约0.62KB, slab缓存名是sock_inode_cache

- struct top_sock:大约1.94KB,slab缓存名是tcp

- struct dentry:大约0.19KB,slab缓存名是dentry

- struct file:大约为0.25KB,slab缓存名是flip

- 加上slab多少会存在一点碎片无法使用,这组内核对象的大小大约是3.3KB左- 右。所以即使一万条连接也只需要占用33MB的内存

- 至于CPU开销,没有数据包的接收和处理是不需要消耗CPU的。长连接上在没有- 数据传输的情况下,只有极少量的保护包传输,CPU开销可以忽略不计

3万多个TIME_WAIT内存开销

- 从内存的角度来考虑,一条TIME_WAIT状态的连接仅仅是0.4KB左右的内存而已

- 从端口的角度来考虑,占用的端口只是针对特定服务器来说是占用了,只要下次连接的服务端不一样(IP或者端口不一样),那么这个端口仍然可以用来发起TCP连接

- 只有在连接同一个server的时候端口占用才能算得上是问题。如果想解决这个问题可以考虑使用tcp_max_tw_buckets来限制TIME_WAIT连接总数,或者打开tcp_tw_recycle、tcp_tw_reuse来快速回收端口,或者干脆使用长连接代替频繁的短连接。