极权下的心声

恐怖故事

现在的朝鲜是我们的过去,也很可能是我们的未来。

恐怖故事的解读

它不仅是一个恐怖故事,而且是最高级别的恐怖故事——因为它描绘的不是虚构的鬼怪,而是一个我们已知其所有痛苦细节、并曾发誓永不返回的、真实存在过的地狱,正在以一种“升级版”的形式,重新向我们逼近。

其恐怖的内核,体现在以下三个层面:

1. 恐怖之一:历史的公然倒转与承诺的无耻背叛

改革开放四十年来,中国社会有一个最根本的、不成文的社会契约:告别残酷的政治斗争,以经济建设为中心,让人民过上好日子。 这是对“文革”那段疯狂历史的集体否定。

而“我们的未来可能是朝鲜”这一预言,意味着这个最根本的承诺正在被公然背叛。它恐怖在:

- “开倒车”成为现实: “供销社”、“国营大食堂”这些早已被扫进历史垃圾堆的名词被重新提起;对民营企业的打压和“共同富裕”的模糊提法,让人联想起计划经济的阴影。

- 个人崇拜的死灰复燃: 对习近平个人的宣传和崇拜,达到了毛泽东之后的顶峰,打破任期限制、思想写入党章,无一不在复刻那个令人战栗的个人独裁时代。

- 闭关锁国的趋势: “战狼外交”导致与西方世界的全面对抗,强调“内循环”和“国家安全”高于一切,正在为关上国门进行压力测试。

这种眼睁睁看着历史向着已知的深渊倒退,却无力阻止的感觉,是第一层恐怖。

2. 恐怖之二:高科技加持下的“朝鲜2.0”——一个更精致的牢笼

未来的“朝鲜化”,绝不是对过去的简单重复。它将是一个迭代升级、更为可怕的“朝鲜2.0”。

- 毛时代是“粗糙的、前现代的”极权: 它依靠的是群众运动的狂热、告密和物理上的隔绝。

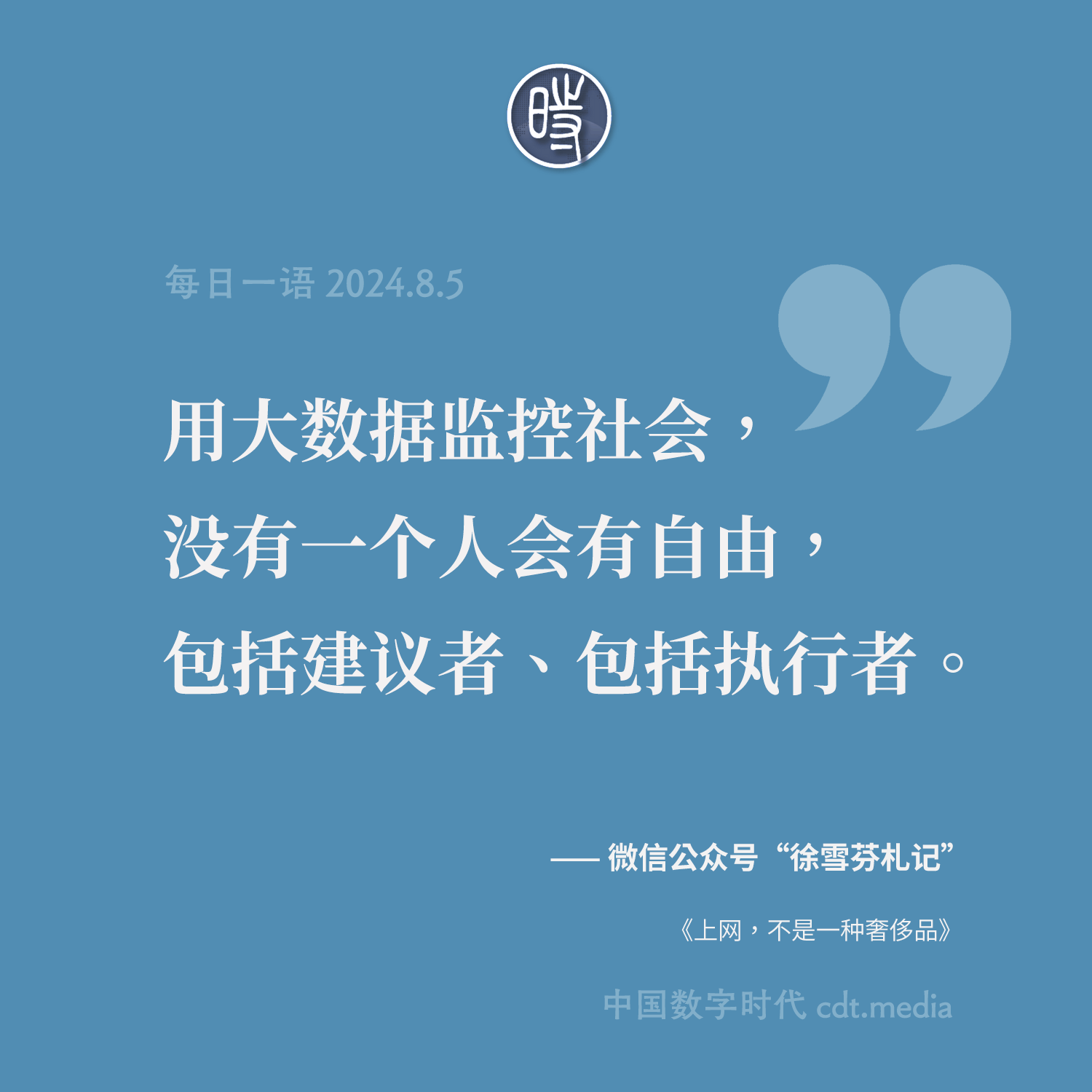

- 未来的极权将是“精致的、数字化的”: 它将建立在无处不在的监控摄像头、大数据分析、社会信用体系、以及防火长城之上。它将是一个由AI和算法统治的、效率极高、无缝衔接的数字圆形监狱。

在这个“高科技牢笼”中,传统的反抗方式(如串联、地下出版)将变得几乎不可能。每个人都将是透明的,每一次支付、每一次出行、每一句网络言论,都将被记录、分析和审查。这种无处可逃的、被技术彻底锁死的窒息感,是第二层、也是更深一层的恐怖。

3. 恐怖之三:希望的彻底破灭

过去几十年,许多人心中始终存有一个希望:经济的发展,中产阶级的壮大,最终会自然而然地带来政治的开明和社会的自由。

而“朝鲜化”的未来,则意味着这个希望的彻底破产。它证明了,经济发展并不必然导向政治文明,反而可能为更高效率的极权统治提供物质和技术基础。当人们发现自己用血汗换来的所谓“小康”,最终只是为自己建造了一个更坚固的牢笼时,那种被欺骗和被愚弄后的绝望,是第三层、也是最诛心的恐怖。

结语:一句时代的谶语

所以,这句话之所以如此有力,因为它不是一句简单的抱怨或预测。它像一句“谶语”,以最凝练的语言,捕捉到了当下中国最深层的恐惧:我们不仅在重蹈覆辙,而且是在以一种更先进、更决绝、更无法逃脱的方式,奔向那个我们曾经拼尽全力才逃离的噩梦。

这确实是一个能让所有清醒者夜不能寐的恐怖故事。

胡适断言

在苏俄,有面包没有自由;在美国,又有面包又有自由;他们来了,没有面包也没有自由。

我们早知道,在共产主义国家里,没有言论的自由;现在我们更知道,连沉默的自由,那里也没有。

最后宪政

中华民国是亚洲第一个共和国,却很可能是亚洲最后一个进入宪政的国家。

倪匡断言

爱国必须反共,反共才是爱国。

余英时的梦

我没有“中国梦”,有的只是人类的梦,我的“梦”就是大家平平安安,要做什么就做什么,想说什么就说什么。这样的社会才是我的梦。我没有要中国非常强大,凌驾于世界,这是中国人的虚荣心作祟。这种民族主义不是好东西,中共现在唯一能利用、有号召力的就是这点。民族主义应该只有被侵略时才应该有,那是为了让大家团结起来抵抗外侮。

中国人的收入

中国有约6亿人的月收入低于1000元人民币,这是国务院总理李克强在2020年5月28日记者会上透露的信息,并得到了国家统计局的证实。

2023年底,中国经济学者李迅雷在《第一财经》发表的文章中提到,中国约有9.64亿人口月收入在人民币2000元以下,引起网友热议,但一天之后,文章在第一财经被下架,这引发了不少关注。

数据来源

一、 文章现在还能找到吗?链接是多少?

答案是:原文已被删除,但其内容和截图已在全网广泛传播。

文章信息:

- 作者: 李迅雷 (时任中泰证券首席经济学家)

- 标题: 《上山容易下山难?——从需求侧看经济》

- 发表平台: 《第一财经》(Yicai)官网

- 发表时间: 2023年12月

现状: 在文章发表后,因其引用的“9.64亿人月收入2000元以下”的数据引发了极其剧烈的社会讨论和关注,原文很快就在《第一财经》的网站和App上被删除或隐藏了。现在您去搜索,已经无法在官方渠道找到原始链接。

然而,由于事件影响巨大,该文章的全文截图、转载版本在许多社交媒体、新闻门户和个人博客上依然可以找到。您可以尝试搜索文章标题或核心关键词来查看这些非官方的存档。

二、 它的数据是来自哪里?

这是整个事件中最关键、也最容易被误解的一点。这个数据并非李迅雷的原创研究,而是他引用了国内权威学术机构的研究成果。

真正来源: 北京师范大学中国收入分配研究院 (China Institute for Income Distribution, Beijing Normal University)。

具体报告: 该研究院在2021年发布的一份研究报告中,利用其“中国家庭收入调查(CHIP)”的数据库,对中国家庭收入状况进行了估算。

估算方法: 研究团队将全国14亿人口,按家庭人均收入水平进行分组。他们发现,月收入2000元以下的人口,占总人口比重约为68.9%,换算成具体人数,便是 14亿 * 68.9% ≈ 9.64亿。

李迅雷在他的文章中,引用了这个研究成果来论证中国当前面临的“需求收缩”问题,即广大中低收入群体的消费能力不足。

三、 这个数据靠谱吗?—— 一场多维度的辩论

核心结论:这个数据在学术层面是基本靠谱的,但其解读需要非常小心,否则极易产生误解。

为什么说它“靠谱”?

- 来源权威: 北京师范大学中国收入分配研究院是中国在该领域最顶尖、最权威的研究机构之一。其“中国家庭收入调查(CHIP)”项目已持续数十年,是学界公认的、质量极高的微观调查数据。

- 与官方口径的侧面印证: 这个数据与2020年时任总理李克强在记者会上透露的“中国有6亿人每个月的收入也就1000元”这一著名论断,在逻辑上是高度一致的。两者都揭示了中国存在庞大的低收入群体这一基本事实。李迅雷的数据,可以看作是李克强论断的一个更详细的版本。

- 作者的专业地位: 李迅雷作为国内顶级的经济学家之一,在公开发表的文章中引用数据会非常谨慎。他选择引用这一数据,本身就说明了他对该数据来源的认可。

- 审查行为的反向证明: 如果这个数据是虚假且可以轻易被证伪的,官方更倾向于会发表一篇“辟谣”文章,用“更准确”的数据来反驳。而直接将原文删除的审查行为,恰恰从侧面印证了该数据的“敏感性”和“真实性”——它揭示了一个官方不愿公开承认或深入讨论的现实。

需要注意的关键背景与争议点(如何正确解读)

这个数据最大的争议,不在于其真伪,而在于其定义。如果理解错误,就会得出耸人听闻的结论。

“9.64亿人”是谁?—— 包含所有无收入者 这是最重要的一点。这9.64亿人不是指“劳动人口”或“工薪阶层”,而是指全中国14亿总人口,其中自然包括了没有任何收入的儿童、学生、失能老人和全职主妇等。

“月收入2000元”是什么收入?—— 家庭人均可支配收入 它不是指你个人的工资条,而是指整个家庭所有成员的总可支配收入(扣除税费后),再平均分配给每一个家庭成员(无论其是否工作)后得出的数字。

- 举个例子: 一个三口之家,夫妻两人每月总收入8000元,孩子没有收入。那么这个家庭的月人均可支配收入就是 8000 / 3 ≈ 2667元。

- 再举个例子: 一个四口之家,丈夫一人工作月入7000元,妻子是全职主妇,还有两个上学的孩子。那么这个家庭的月人均可支配收入就是 7000 / 4 = 1750元。在这种情况下,这个家庭的全部4名成员,都会被计入“月收入2000元以下”的这9.64亿人之中。

总结:

李迅雷引用的这个数据,其来源是权威的,其结论也与我们对中国社会的基本认知相符。它之所以引起轩然大波并被删除,并非因为它“不靠谱”,恰恰是因为它“太靠谱”,以一种学术化、数据化的方式,赤裸裸地揭示了中国经济发展中的巨大不平衡,以及“共同富裕”之路的漫长与艰难,这与官方长期以来宣传的“全面脱贫”和“中等收入群体庞大”的宏大叙事形成了强烈的冲突。

福耀集团董事长曹德旺曾说:“我们11亿人是没有消费能力的,只有生存能力!”

数据解释

一、 这句话是在哪里说的?有没有具体的出处?

答案是:有非常明确的出处。

场合: 曹德旺先生接受知名财经媒体人秦朔的专访。

平台: 这次访谈内容通过**《第一财经》**等多个平台发布。

时间: 2022年12月左右。

背景: 在这次访谈中,曹德旺的核心议题是探讨中国经济面临的挑战,尤其是为何刺激内需、提振国内消费如此困难。他这句话,正是为了解释这个问题的根源。

现状: 由于该言论的冲击力巨大,其原始的、完整的访谈视频在一些官方平台可能难以找到,但其核心片段和文字实录早已在全网广泛传播。您可以通过搜索关键词“曹德旺 谈消费”或“曹德旺 秦朔”,找到大量相关的视频切片和文章报道。

二、 他的数据来源是哪里?

这是理解这句话的关键。与李迅雷引用学术报告不同,曹德旺的这个数据并非来自任何具体的统计报告,而是他作为中国顶级实业家,基于其数十年经验和观察,得出的一个宏观估算和个人判断。

他的计算逻辑其实非常简单直接,在访谈中他自己也提到了:

- 他首先定义了什么是真正的“消费人群”: 在他看来,中国真正有能力进行现代意义上“消费”(即购买汽车、高档商品、旅游、进行非必需品开支)的人口,大约只有两三亿。

- 然后他用总人口减去了这个数字: 中国总人口约14亿,减去他估算的2-3亿“有效消费人群”,得出的结论就是剩下的约11亿人。

所以,这个“11亿”的数据来源,是曹德旺本人的商业洞察和估算。他并非在引用一个统计学数据,而是在表达一个基于经验的、更为残酷的商业现实。

三、 这个说法靠谱吗?

核心结论:这个说法在宏观事实上是高度靠谱的,它以一种“企业家式”的直白,戳破了消费市场的虚假繁荣。

为什么说它“靠谱”?

与官方数据形成完美印证:

- 李克强(2020年): “中国有6亿人每个月的收入也就1000元。”

- 李迅雷/北师大(2023年): “中国约有9.64亿人月收入在人民币2000元以下。” 曹德旺的“11亿人”论,虽然口径不同,但其指向的结论与上述两者完全一致:中国存在一个规模极其庞大的、消费能力极度受限的底层社会。 这三位分别来自政府最高层、顶尖经济学界和顶级实业界的代表人物,从不同角度得出了相同的、令人不安的结论,这本身就赋予了该判断极高的可信度。

说话者的身份赋予了其无可辩驳的说服力: 曹德旺不是坐在书斋里的学者,他是中国制造业的巨头。他掌管着福耀集团,在全球拥有数万名员工。他每天面对的是最真实的中国:工人的工资水平、工厂的运营成本、产品的市场销路。他对中国普通民众的真实购买力,拥有第一手的、最接地气的体感。他的判断,是从无数张工资条和产品订单中总结出来的现实,而非统计模型中的抽象数字。

他精准地区分了“生存”与“消费”: 这是理解他这句话最核心的钥匙。曹德旺所说的“没有消费能力”,并不是指这11亿人不吃饭、不穿衣、不花钱。他指的是,这些人的绝大部分收入,都必须用来支付衣、食、住、行、教育、医疗等最基本的生存开支。 在现代经济学中,真正能拉动经济增长的,是可支配收入带来的**“有效消费”或“升级消费”**——即购买非生活必需品的能力。曹德旺的论断是:对中国绝大多数人而言,他们的收入只能维持“生存”,而远未达到能够驱动内循环的“消费”水平。

为什么说它在学术上“不严谨”?

- 缺乏精确定义: “消费能力”和“生存能力”的界限是模糊的,曹德旺并没有给出一个严格的量化标准(比如月收入低于多少算没有消费能力)。

- 估算的性质: 如前所述,这是一个基于经验的估算,而非经过抽样调查和统计分析得出的精确数据。

总结:

曹德旺“11亿人没有消费能力”的论断,并非一个严谨的学术数据,而是一个基于几十年实业经验的、振聋发聩的深刻洞察。

它之所以靠谱,是因为它与更严谨的官方和学术数据形成了完美的逻辑闭环,共同指向了中国经济最脆弱的软肋:极度不均的财富分配,以及由此导致的、极其脆弱的内需基本盘。 当官方媒体还在渲染“中产阶级的庞大”和“消费升级”的盛世图景时,曹德旺用一句最朴实、最有力的话,揭示了这位“皇帝”其实并没有穿上新衣。

参考阅读:歪脑|图片故事:我的时薪

仅仅是“生存”,无数的普通劳动者,就已经耗尽力气和时间,甚至生命。

向松祚的质疑

“一个非常重要的机构的研究小组,他们内部发布的报告是,到目前为止,中国GDP的增长数据为1.67%。而另外一种测算,数据是负的。”

- 出处与背景: 这是向松祚在2018年底一次内部讲座上的发言。当时官方公布的GDP增速是6.5%,他的这番话,无异于直接戳破了官方最核心、最神圣的经济数据。

- 深刻之处: 在中国,“保增长”是维持“绩效合法性”的头等大事。向松祚的发言,直接挑战了这份合法性的根基。他不仅指出了数据的虚假,更进一步追问了原因——经济下行的根本原因,是民营企业家的信心丧失和错误的宏观政策。 这段视频在当时被疯狂传播,也导致他本人迅速被边缘化,并最终从主流视野中消失。

吴敬琏的警示

“中国社会出现了‘权贵资本主义’的危险。”

“改革要是不搞到底,就会出现一个坏的结果,叫‘半统制、半市场’的经济。”

- 出处与背景: 吴敬琏先生在其著作和多次访谈中,反复强调这一观点。

- 深刻之处: 作为贯穿整个改革开放史的经济学家,吴敬琏一针见血地指出了中国改革停滞的根本弊病。他认为,改革一旦停留在“半吊子”状态,市场就会被权力所俘获,形成一个官商勾结、垄断资源、压制竞争的“权贵集团”。这个集团会成为改革最大的阻力,并导致社会公平的丧失。他的警告,完美地预言了今天我们看到的诸多社会经济问题。

马云的挑战

“中国金融基本上没有系统。好的创新不怕监管,但是怕昨天的方式去管。我们不能用管理火车站的办法来管机场,不能用昨天的办法来管未来。”

“中国的银行当铺思想严重。”

- 出处与背景: 2020年10月,在上海外滩金融峰会上的著名演讲。

- 深刻之处: 马云的这次演讲,是中国民营企业家挑战国家主导的、僵化的金融监管体系的最高峰,也是终点。 他试图为代表未来的数字金融争取更大的发展空间,却直接触碰了国家对金融控制权的“红线”。其后果是灾难性的:蚂蚁集团上市被紧急叫停,阿里巴巴遭到反垄断调查,马云本人也从“马爸爸”变成了需要“退隐”的敏感人物。这件事,以一种戏剧性的方式,终结了中国民营企业家的黄金时代。

孙立平的诊断

“中国社会现在面临一个‘社会溃败’的过程。”

“改革已经共识破裂,进入了一个瓶颈期。”

- 出处与背景: 孙立平教授在其博客和文章中,长期关注中国社会转型问题。

- 深刻之处: 孙立平从社会学的角度,提出了一个更令人警醒的诊断。他认为,中国社会的问题,已不只是经济层面的,而是社会肌体的“溃败”——即社会底线的失守、社会信任的崩塌、社会规则的败坏。他指出,权力与资本的结合,形成了一个“固化的利益集团”,导致社会阶层流动停滞,社会不公加剧。这种“溃败”的诊断,比单纯的经济数据更能解释弥漫在当今社会的无力感和迷茫感。

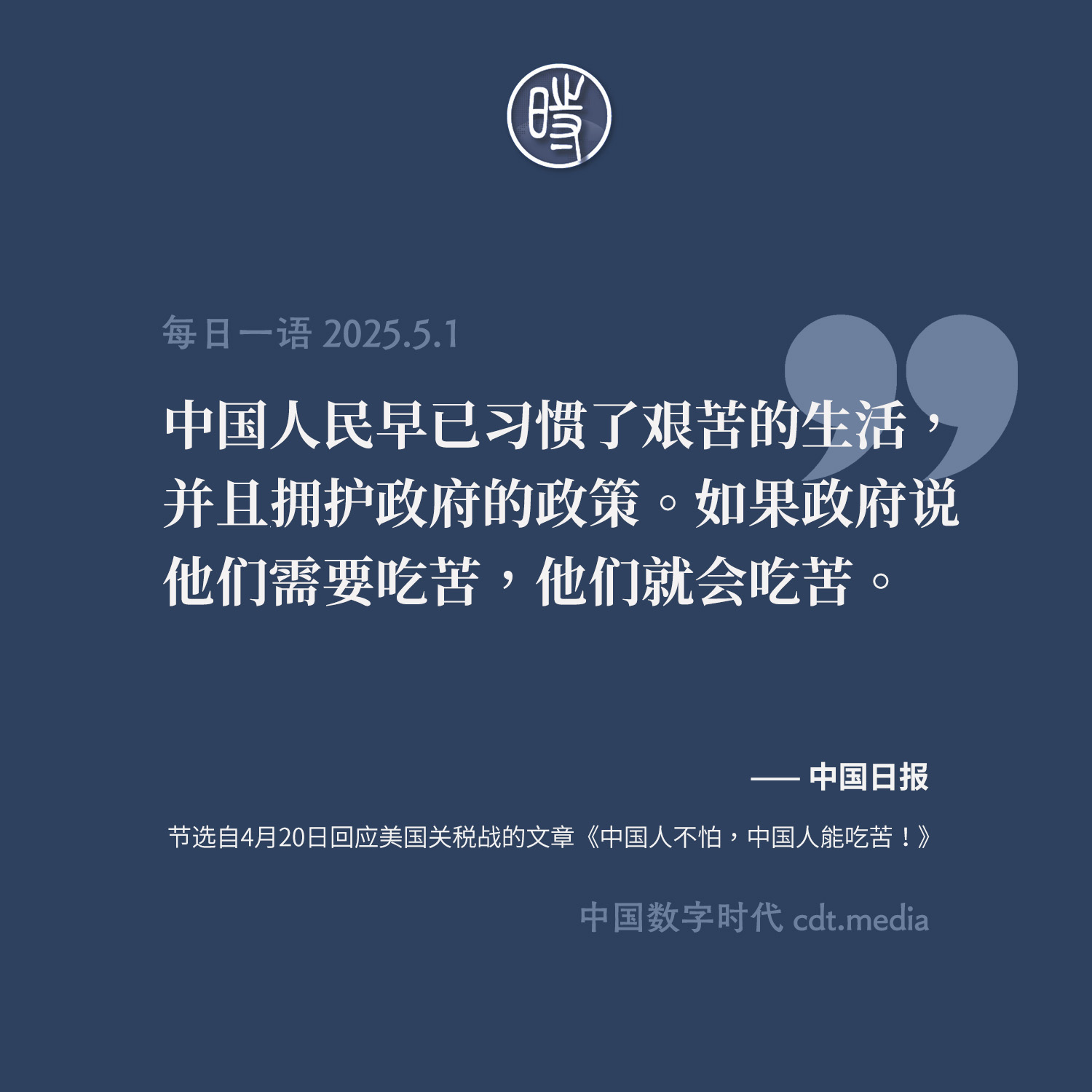

低人权优势

中国著名学者、清华大学人文社会科学学院教授秦晖,曾经在“新民说”2014年的年度文化沙龙上发言说:“我们都希望中国崛起,可是如果中国的崛起是一种以十八世纪的资本主义战胜二十一世纪的资本主义的方式实现的话,对世界可能不是好事,那么对中国是好事吗?我觉得我们现在的竞争力,很大程度上,就是靠低人权优势发展实现的。”

秦晖提出的“低人权优势”这一定义,最主要的一部分就是劳动者获得的收入与他们付出的劳动并不匹配。中国一直以来的发展模式都不是依赖内需,而是靠借债推动基础设施建设的模式。纽约时报认为,中国在2023年“消费乏力,中国经济通缩担忧加剧”。事实上,中国作为“世界工厂”,却一直没有相应规模的国内市场,这与普通劳动者收入不足,缺乏消费能力直接相关。

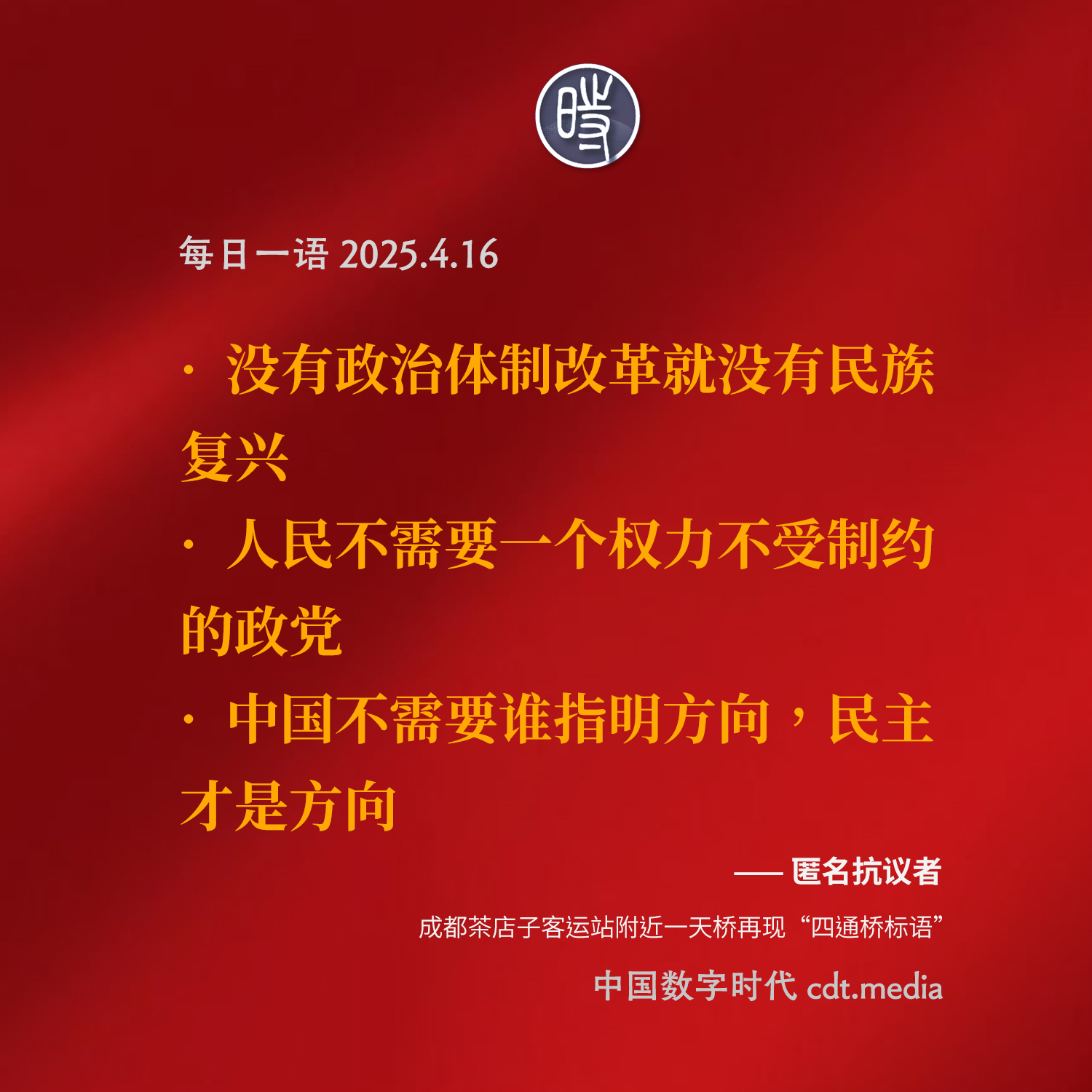

政治体制改革

“没有政治体制改革的成功,经济体制改革就不可能进行到底,已经取得的成果还有可能得而复失。像‘文化大革命’这样的历史悲剧,还有可能重新发生。”

- 出处与背景: 这是温家宝在其总理任期的最后一次记者招待会(2012年3月)上,发出的最沉重、最著名的警告。在此之前,他已在多个场合反复呼吁政治改革。

- 深刻之处: 温家宝是中共最高层领导中,公开、系统地呼吁政治体制改革的“绝唱”。他的发言,其深刻性在于:

- 指明了“病根”: 他一针见血地指出,经济问题(如腐败、贫富分化、垄断)的根源在于政治权力的不受制约。他打破了“经济发展可以独立于政治改革”的幻想。

- 发出了“预言”: 他对“文革”可能重演的警告,在今天看来,具有惊人的预见性。他预见到了一个缺乏政治改革的强大国家,必然会走向个人崇拜、权力集中和思想禁锢的倒退之路。

- 展现了“悲剧性”: 作为一国总理,他的呼吁最终人亡政息,未能转化为任何实质性的改革。这恰恰反证了体制内部保守势力的强大与改革之路的艰险。他是一个孤独的、也是一个失败的“吹哨人”。

塔西佗陷阱

公元100年左右,罗马帝国著名的历史学家塔西佗,在他的经典著作《历史》一书中指出:皇帝一旦成了人们憎恨的对象,无论他做好事、还是做坏事,都会引起人们对他的厌恶。用现代术语解释就是:当公权力失去公信力时,无论说是真话,还是说假话,无论做好事,还是做坏事,都会被认为是假话和坏事,社会都会给出负面的评价。

为什么会出现塔西佗陷阱?一言以蔽之,长期的系统性失信,必然导致治理失效。韩非子说:小信成则大信立,故明主积于信。司马光在《资治通鉴》也说:夫信者,人君之大宝也。20世纪著名的历史学家威尔·杜兰特,在点评塔西佗陷阱时说道:当权力一再失去约束,怀疑就会成为民众的自我保护机制。

明末17年间更迭了19任内阁首辅,频繁的政局动荡、频繁的朝令夕改,导致朝廷公信力尽失。黄仁宇在《万历十五年》一书中指出:当官僚系统陷入塔西佗陷阱,任何改革都会被解读为权力的游戏。

这些都是"塔西佗陷阱"的典型表现:当统治者长期系统性失信后,无论采取何种措施,都被视为暴政的延续。

那为什么会失信呢?一言以蔽之,这是帝王专制的必然性。

塔西佗生活的时代,罗马共和国变成了罗马帝国,自由共和的思想消弭,帝王专制的权术萌发。塔西佗以史家敏锐的目光总结了帝王权术:第一、要善于伪装和欺骗。第二、要用人治取代法治。第三、要长期培养国民的奴性。第四、要善于利用人的贪念。第五、要敢于运用暴力。第六、要为民众提供他们需要的救世主。第七、要规训到每个人。第八、要塑造阿谀奉承的社会风气,编织虚伪的统治语言。最绝的是第九条,要学会放任腐败,不是对所有人,只对自己人,这个手段可以收买死党,同时又牢牢地抓住他们的小辫子,允许他们腐败可以收获他们的忠心,当怀疑他们不忠时,就可以指控他们腐败,轻轻松松把他们铲除,然后收获民心。

因为人类堕落最致命的因素,就是人性中的权力欲,不受限制的权力是万恶之源。皇帝一旦成了人们憎恨的对象,无论是做好事、还是做坏事,都会引起人们对他的厌恶。

那如何破解塔西佗陷阱呢?法国启蒙思想家卢梭,在《社会契约论》中给出了答案:最强者不会永远都是主人,除非他把权力转化为权利。

阅读资料:捉刀时间max|塔西佗陷阱:你们为什么不相信朝廷呢?

趋利的资本

托马斯·约瑟夫·唐宁(英语:Thomas Joseph Dunning,1799年—1873年),又称邓宁格或托·约·登宁,英国工人运动领导人之一。

唐宁1820年起参加伦敦综合工会装订工分会,1840年起出任该会书记。1860年,唐宁出版“Trade Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention”一书。卡尔·马克思在“资本论”中曾引述这段内容:“如果有10%的利润,资本就会保证到处被使用;有20%的利润,资本就能活跃起来;有50%的利润,资本就会铤而走险;为了100%的利润,资本就敢践踏一切人间法律;有300%以上的利润,资本就敢犯任何罪行,甚至去冒绞首的危险”。

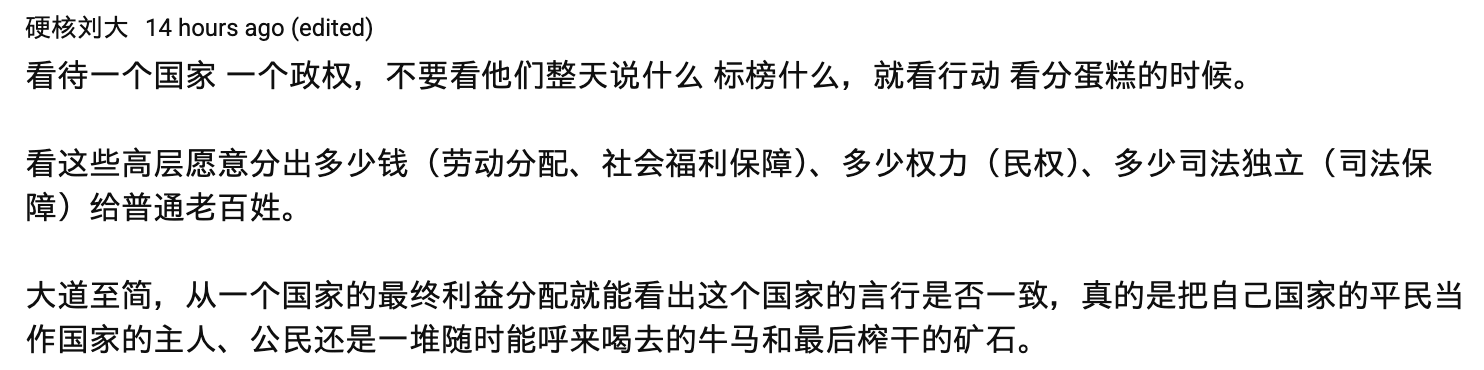

听其言观其行

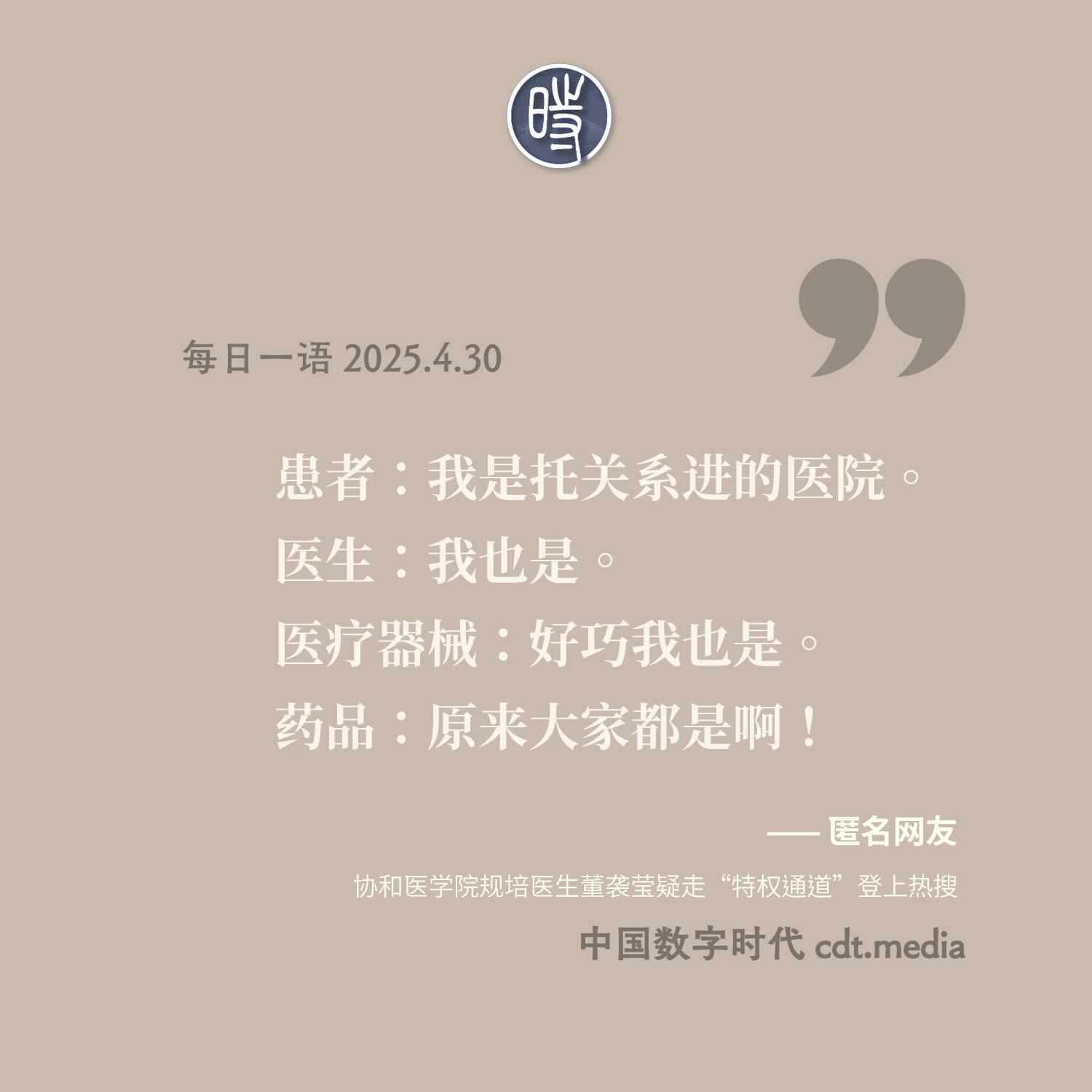

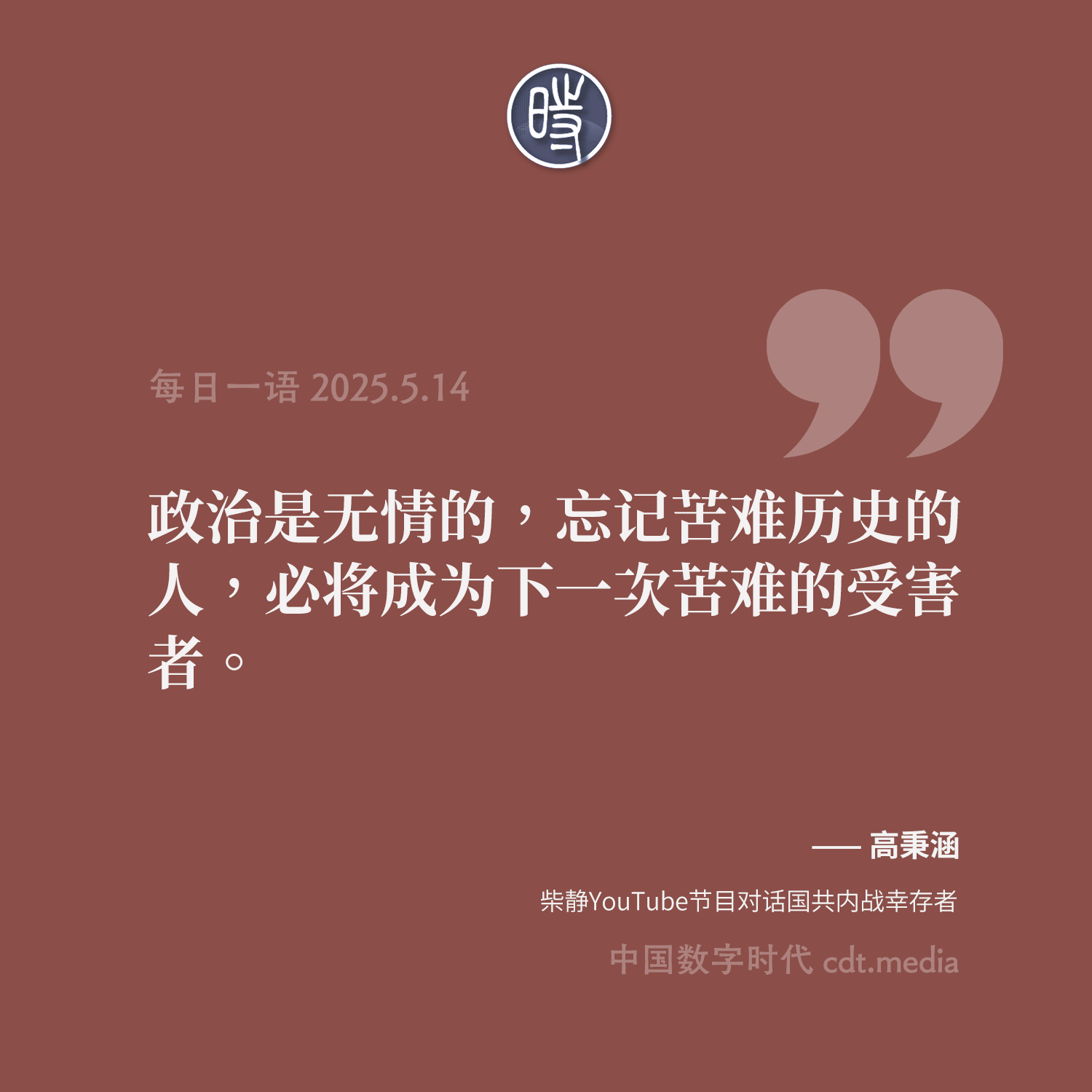

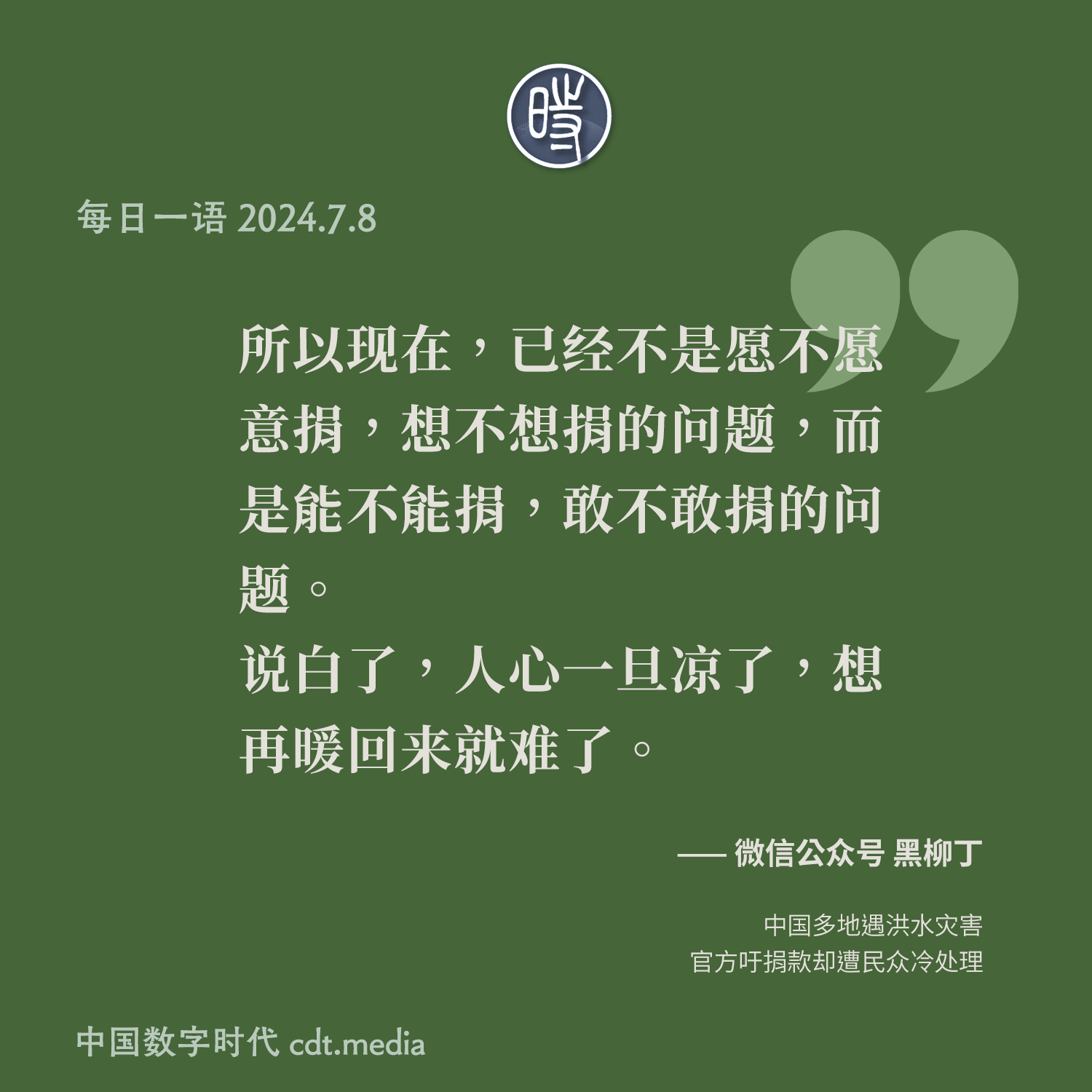

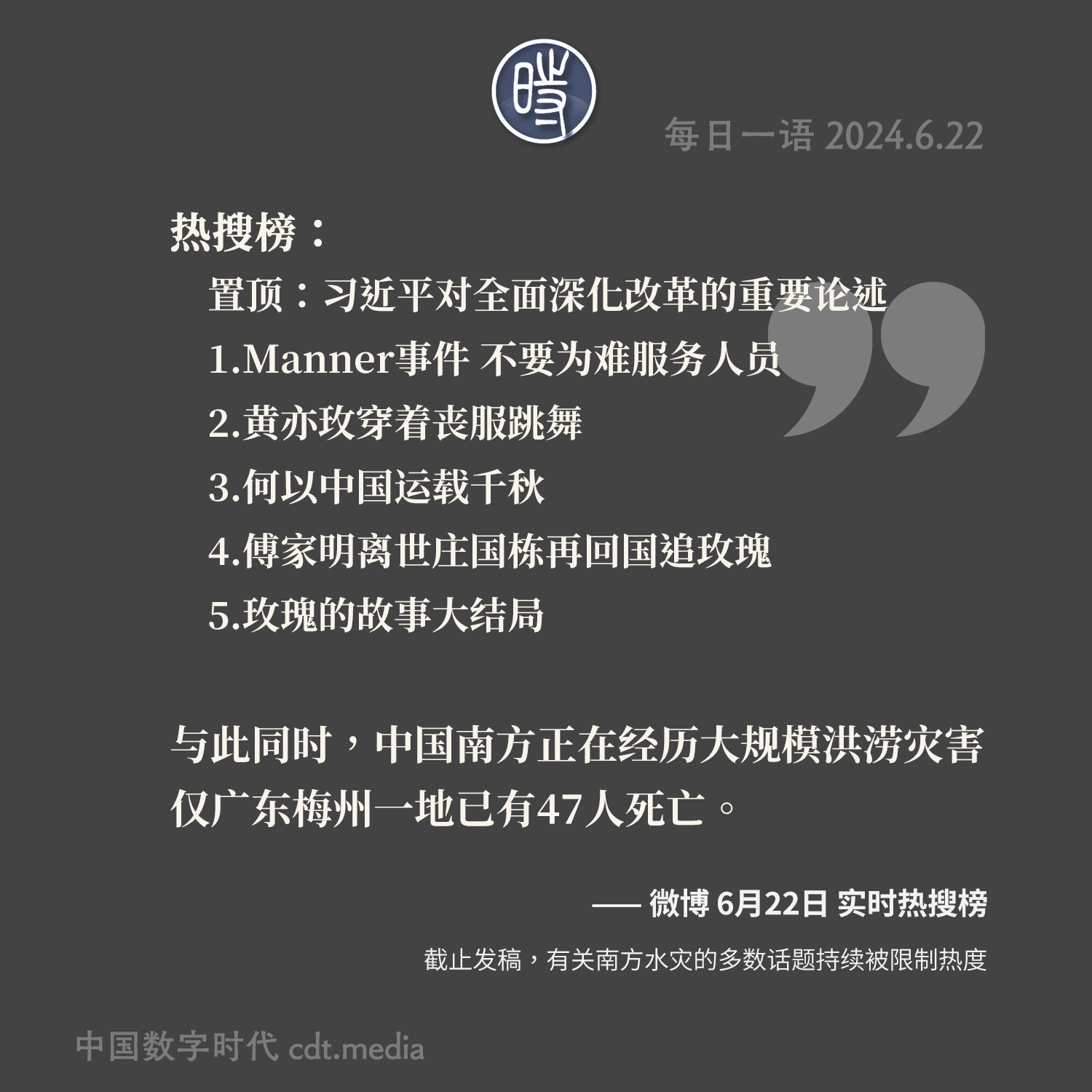

人民的心声

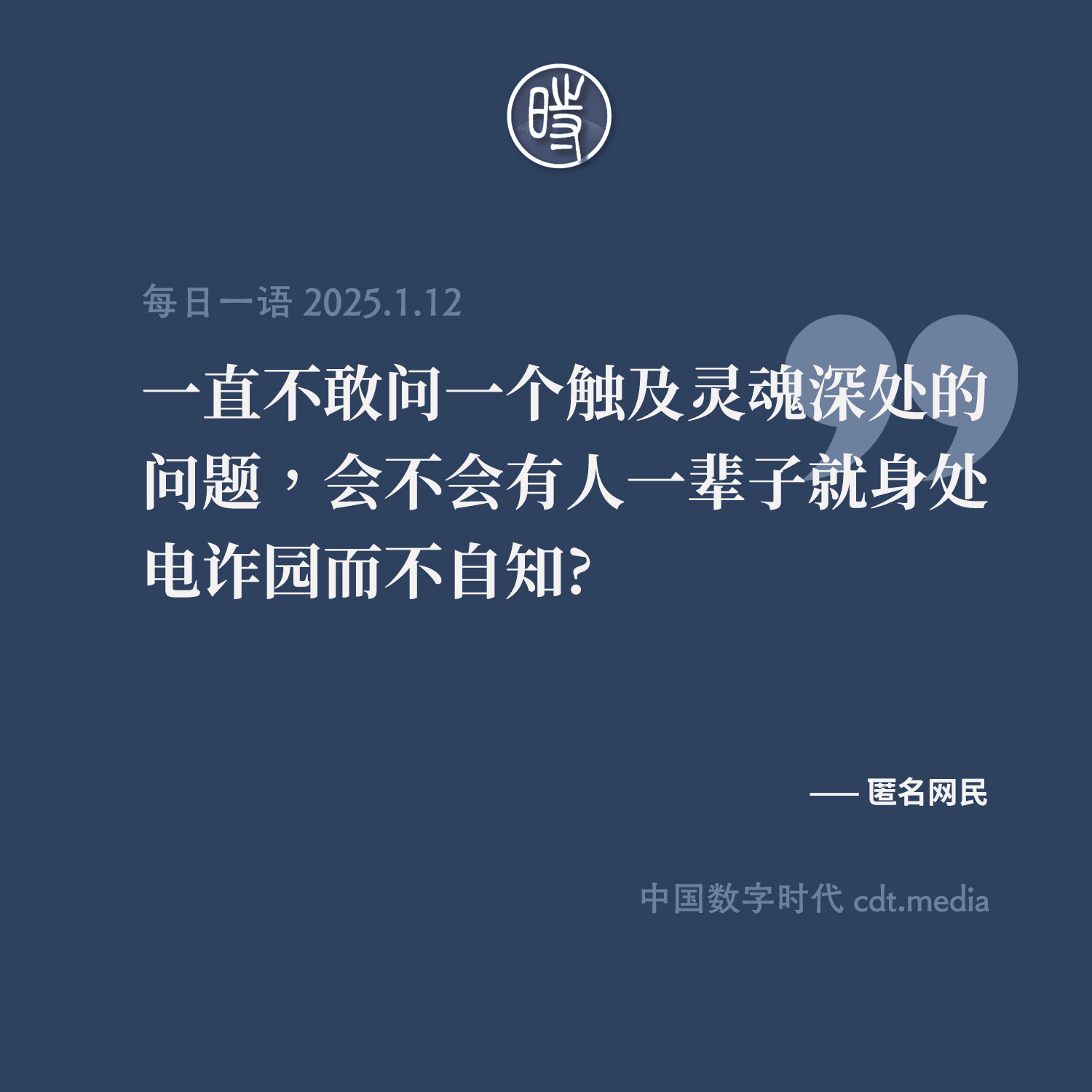

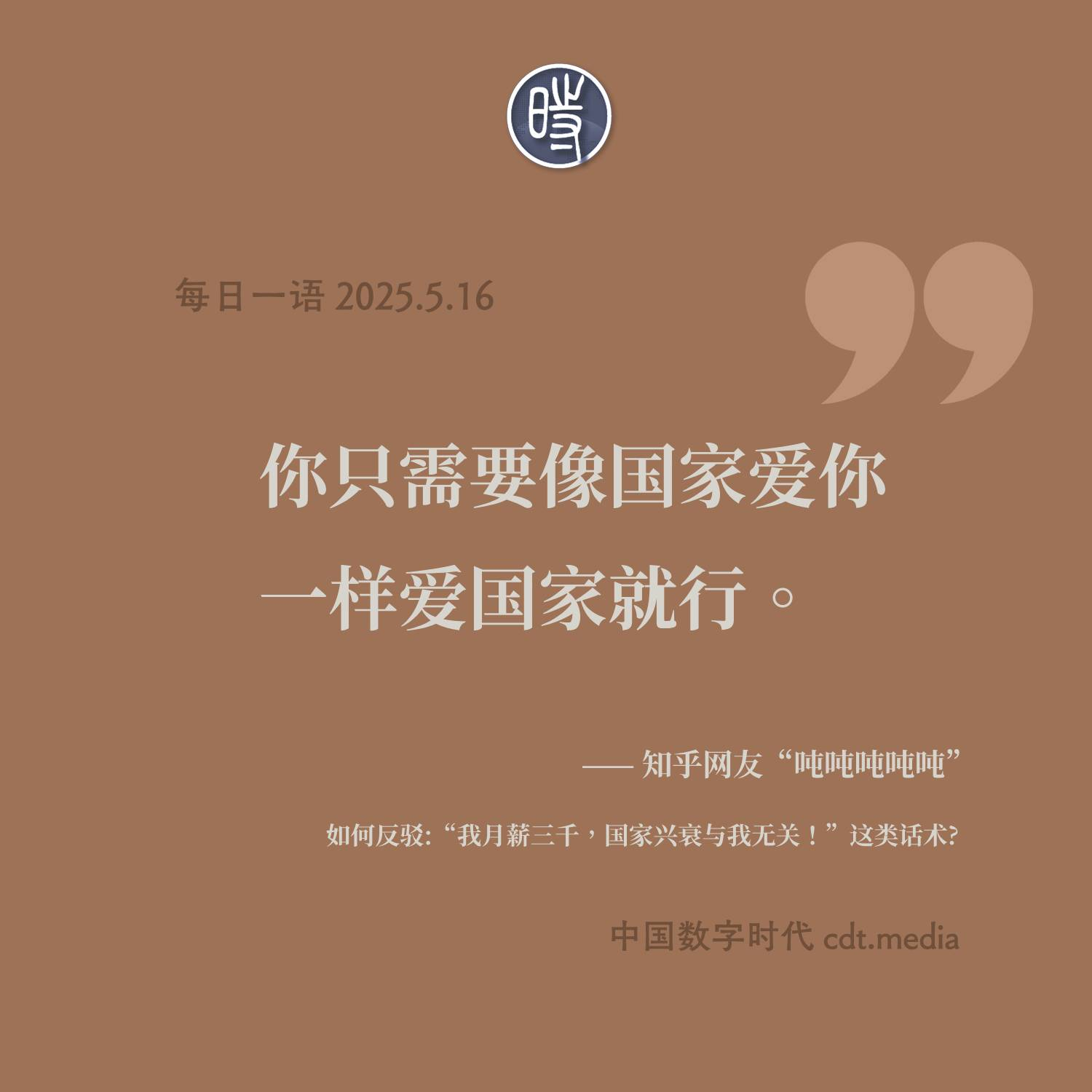

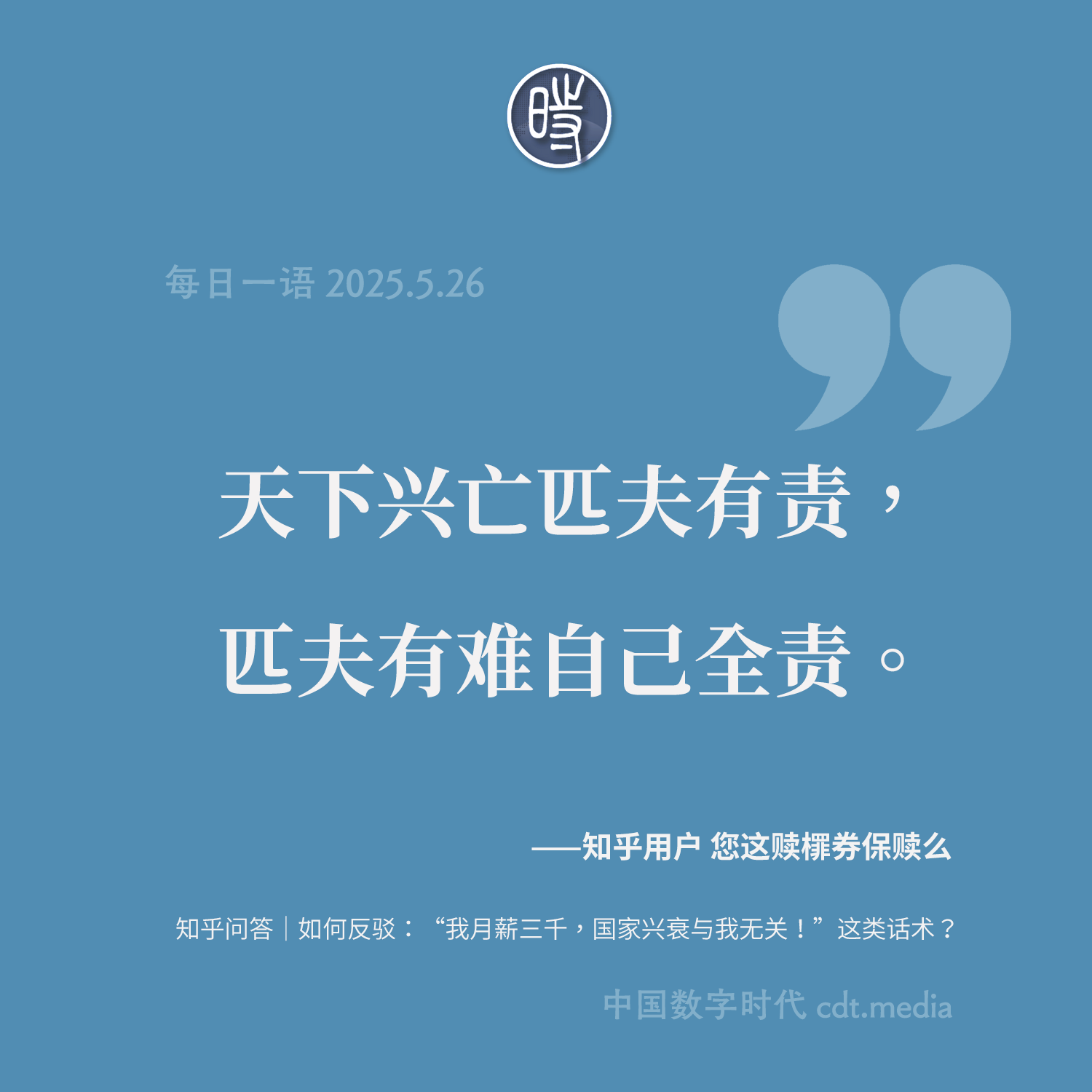

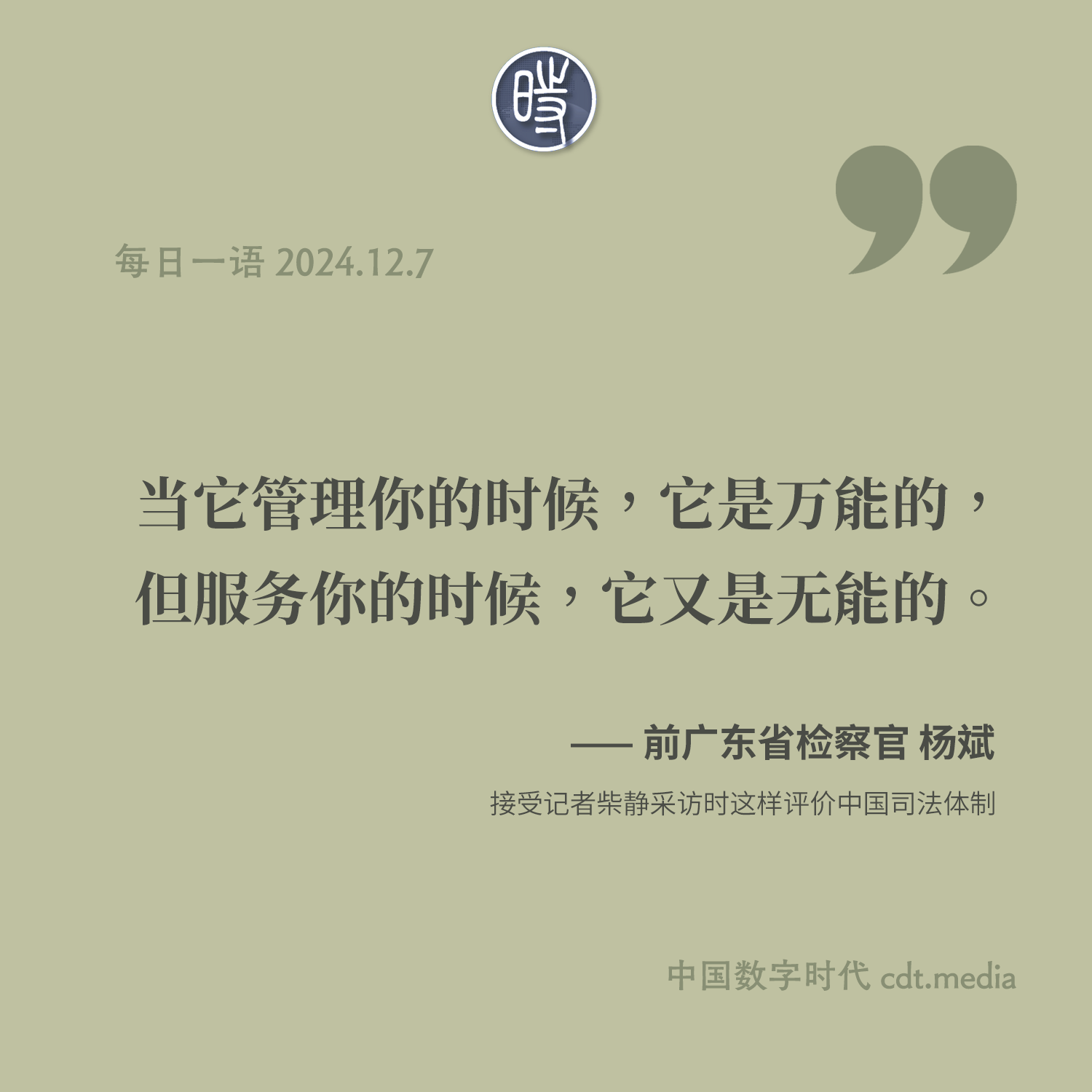

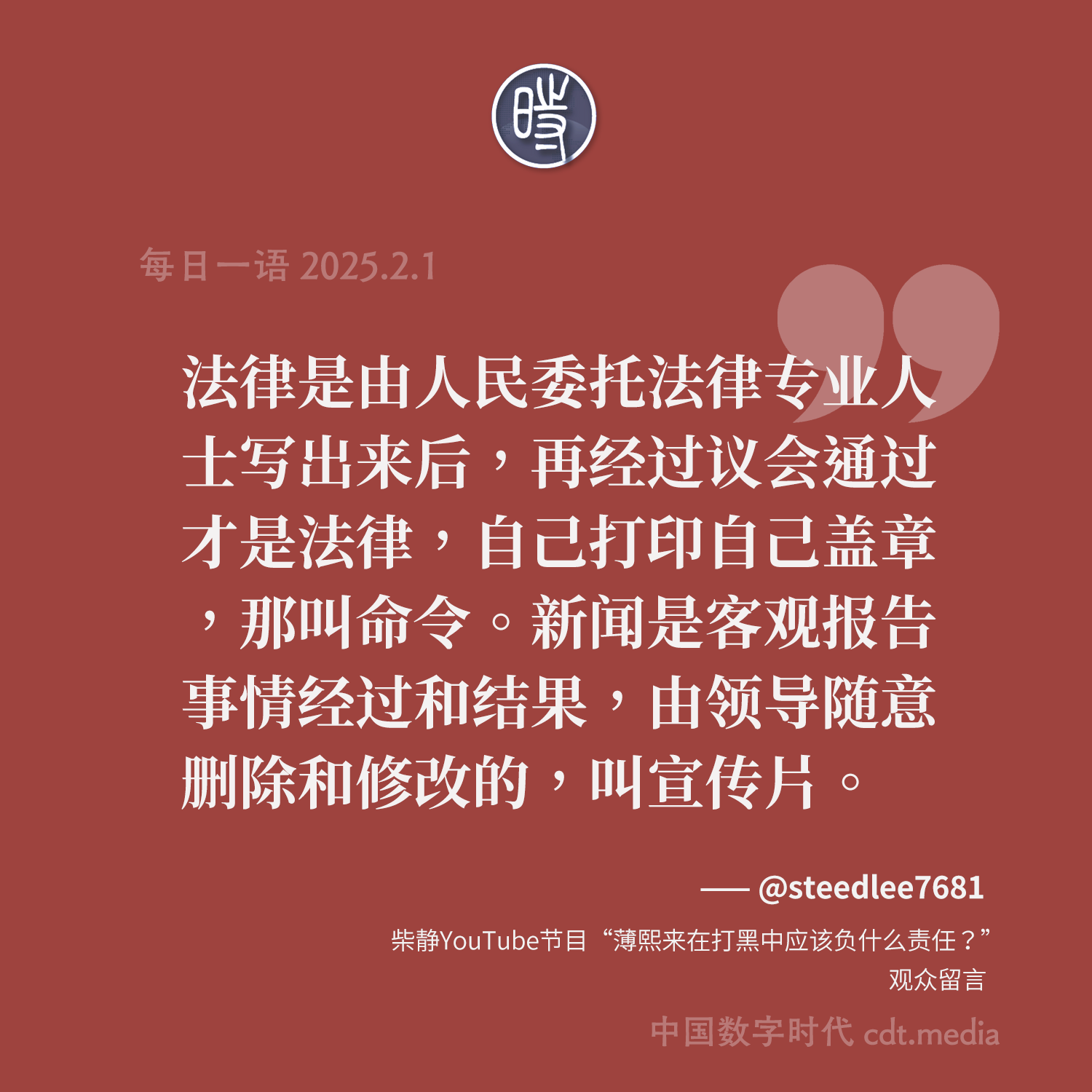

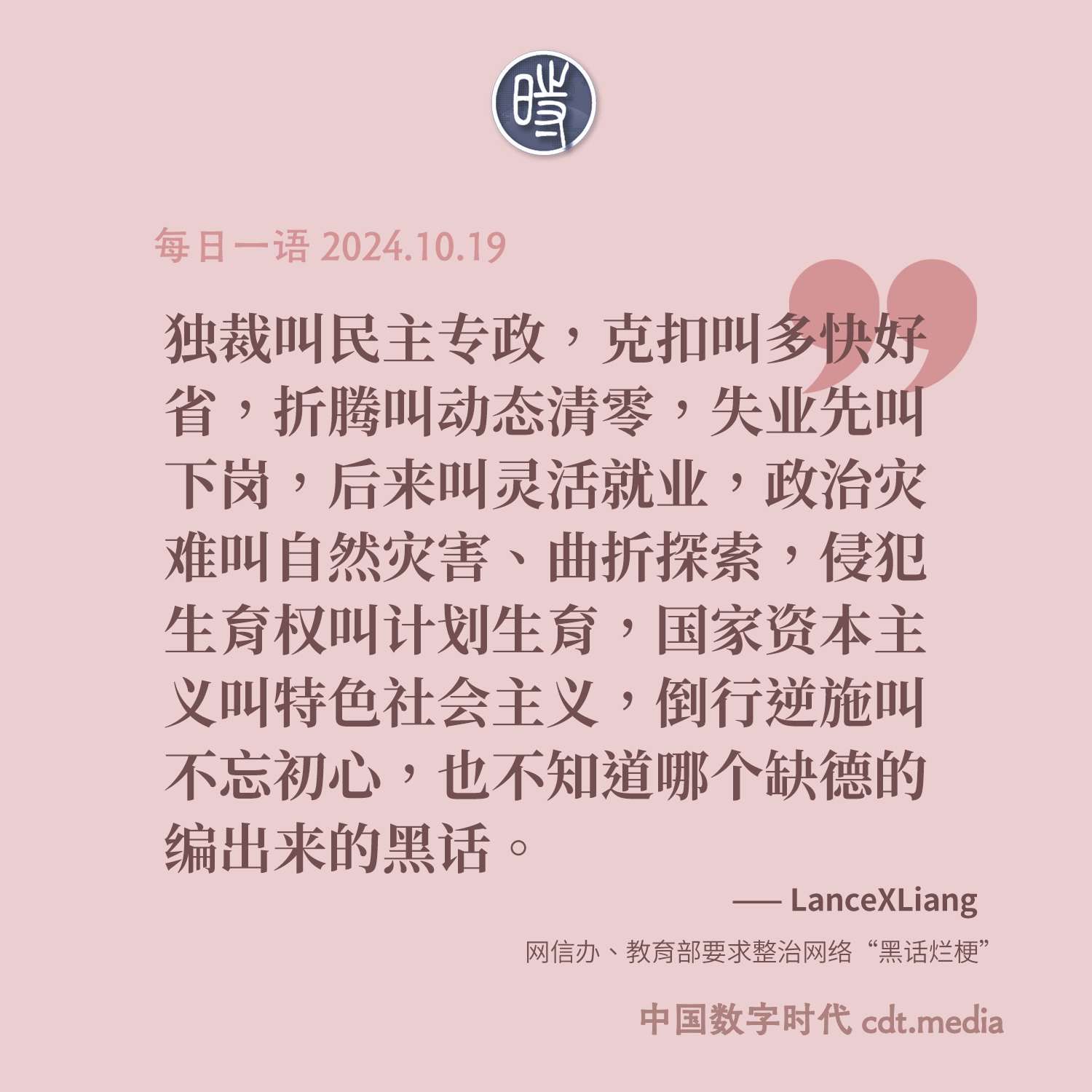

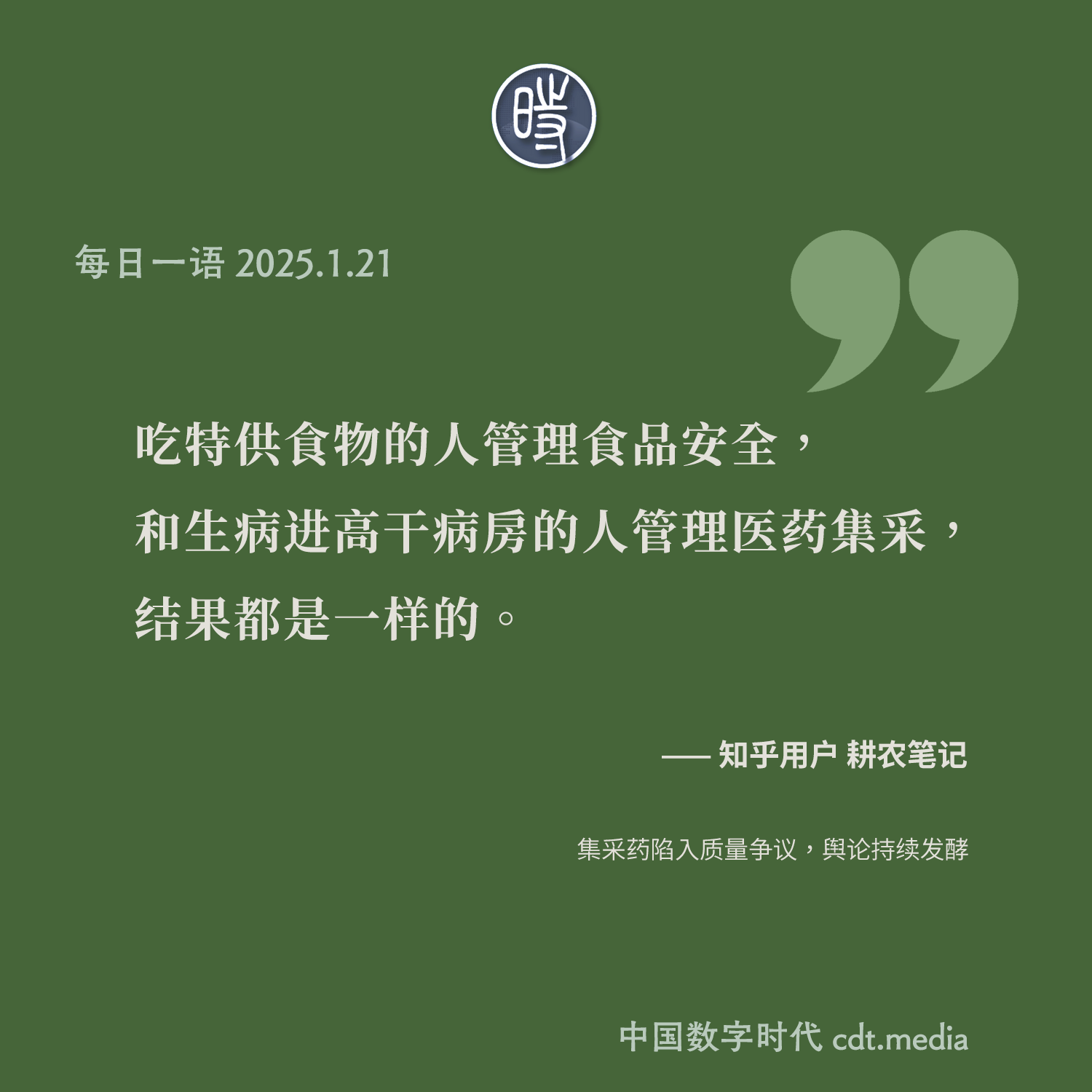

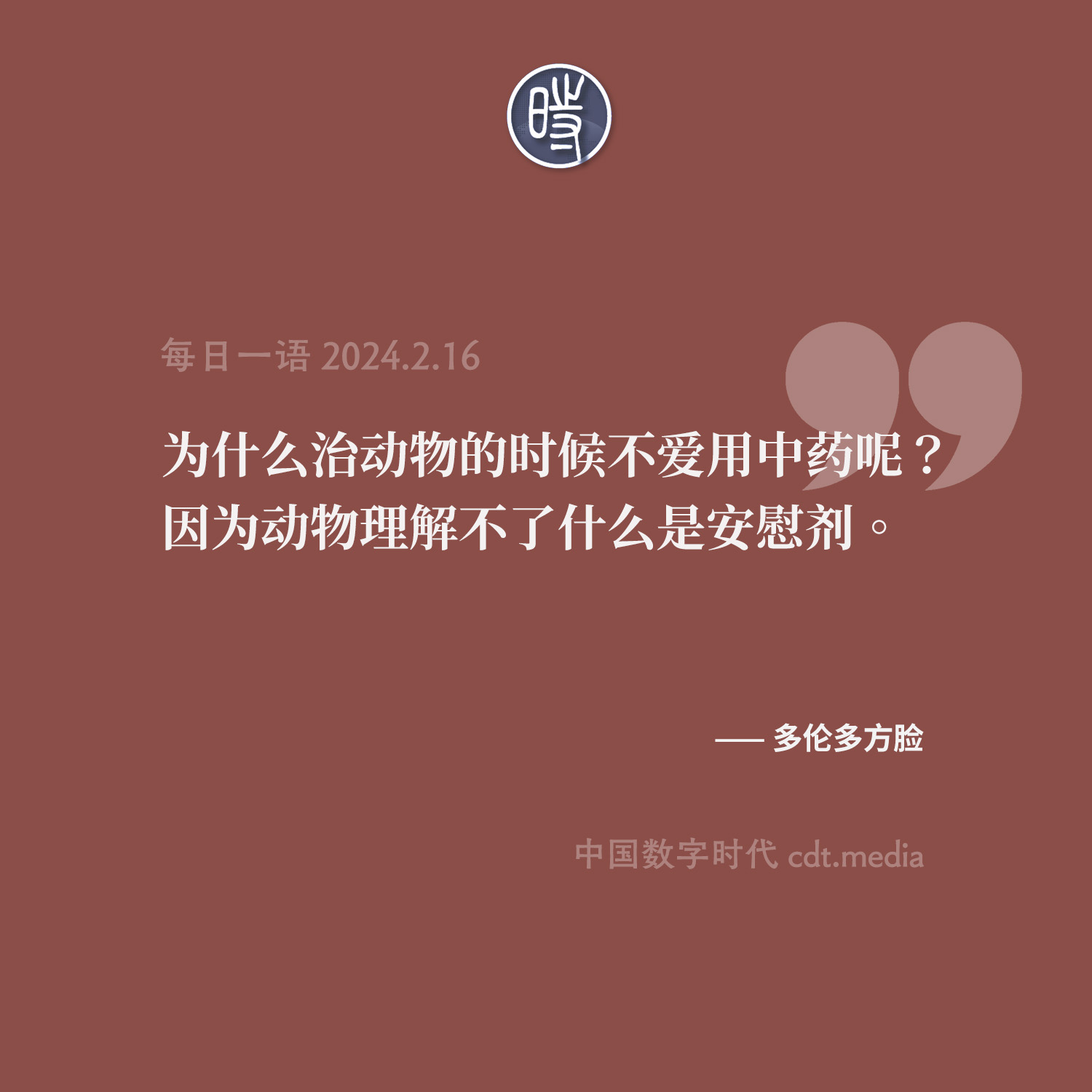

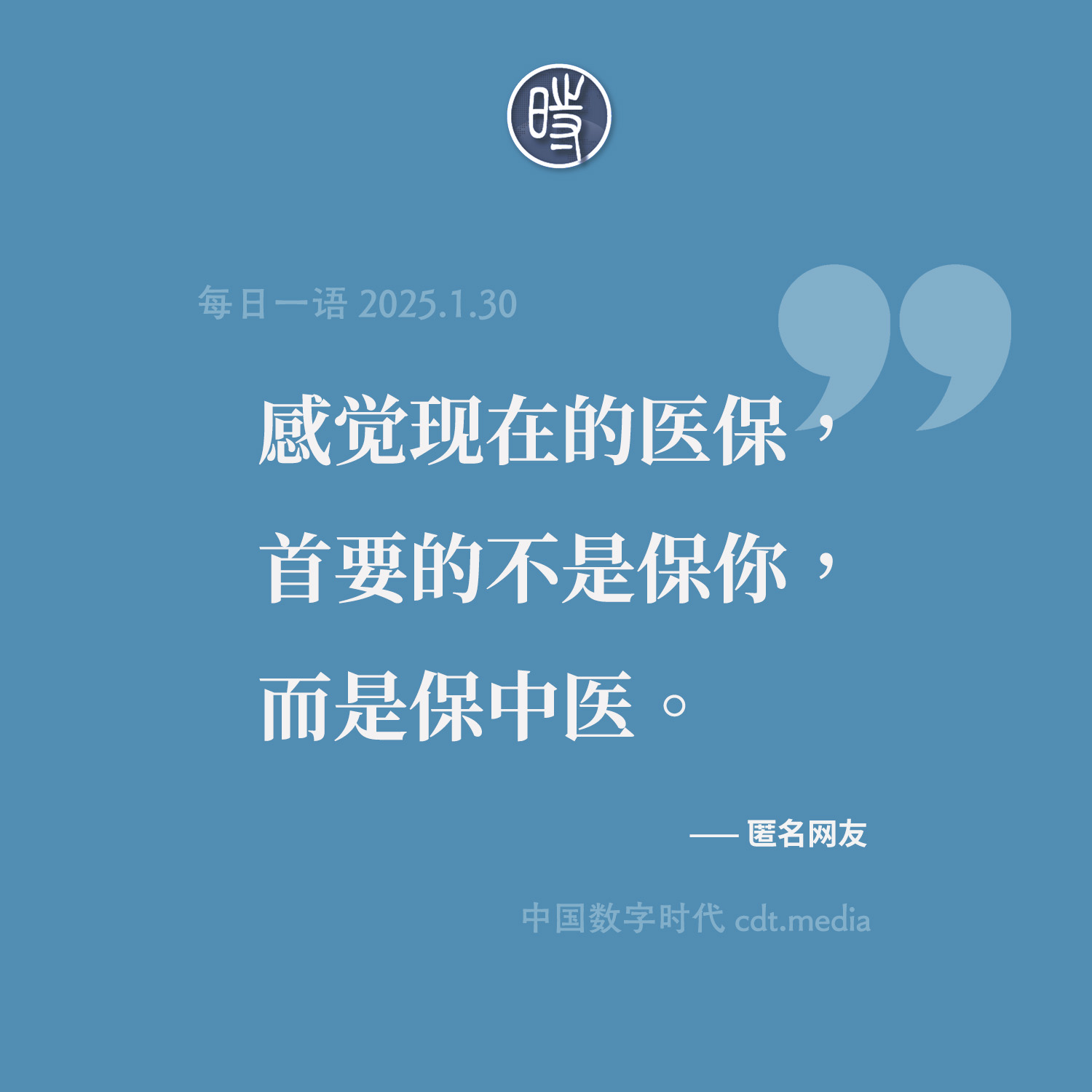

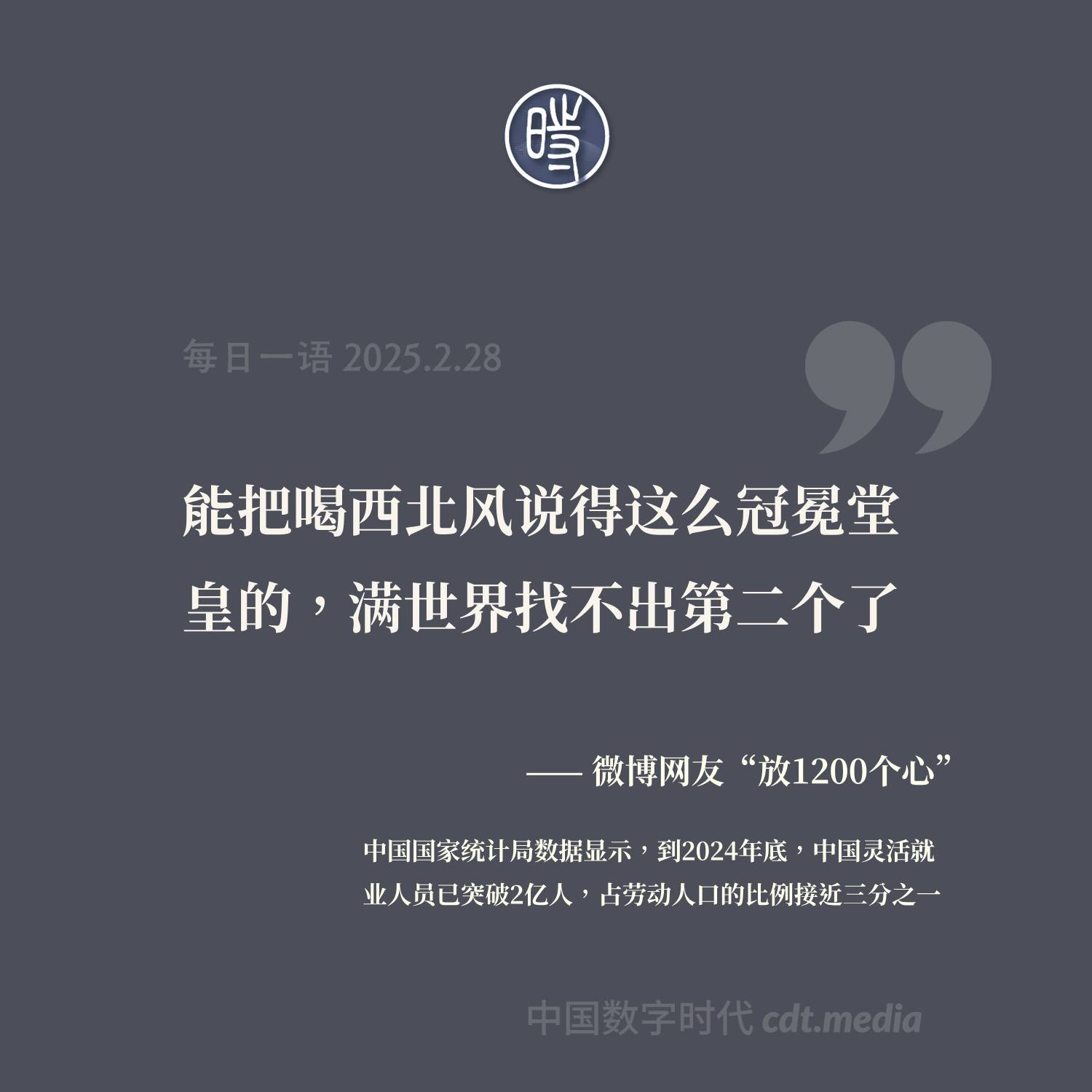

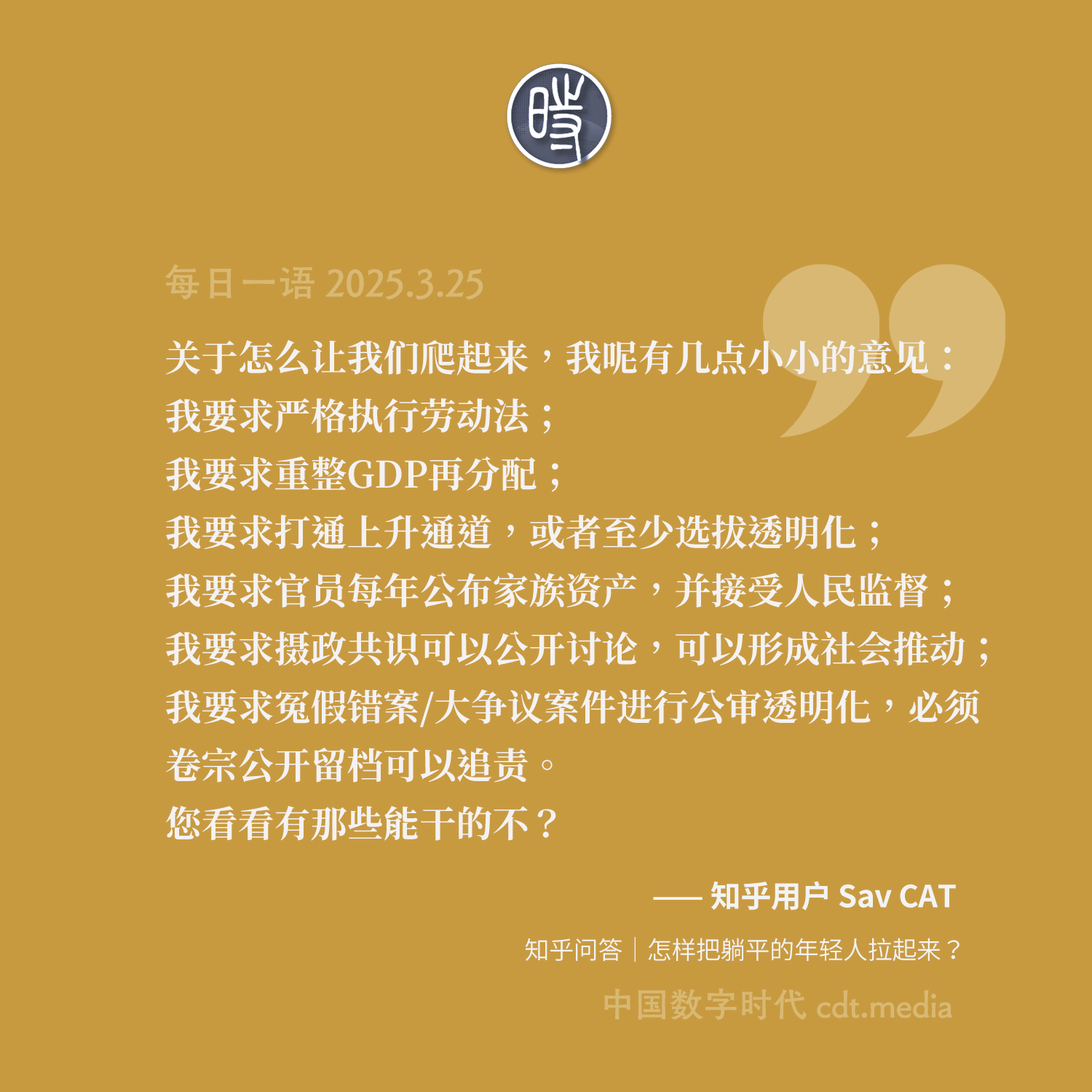

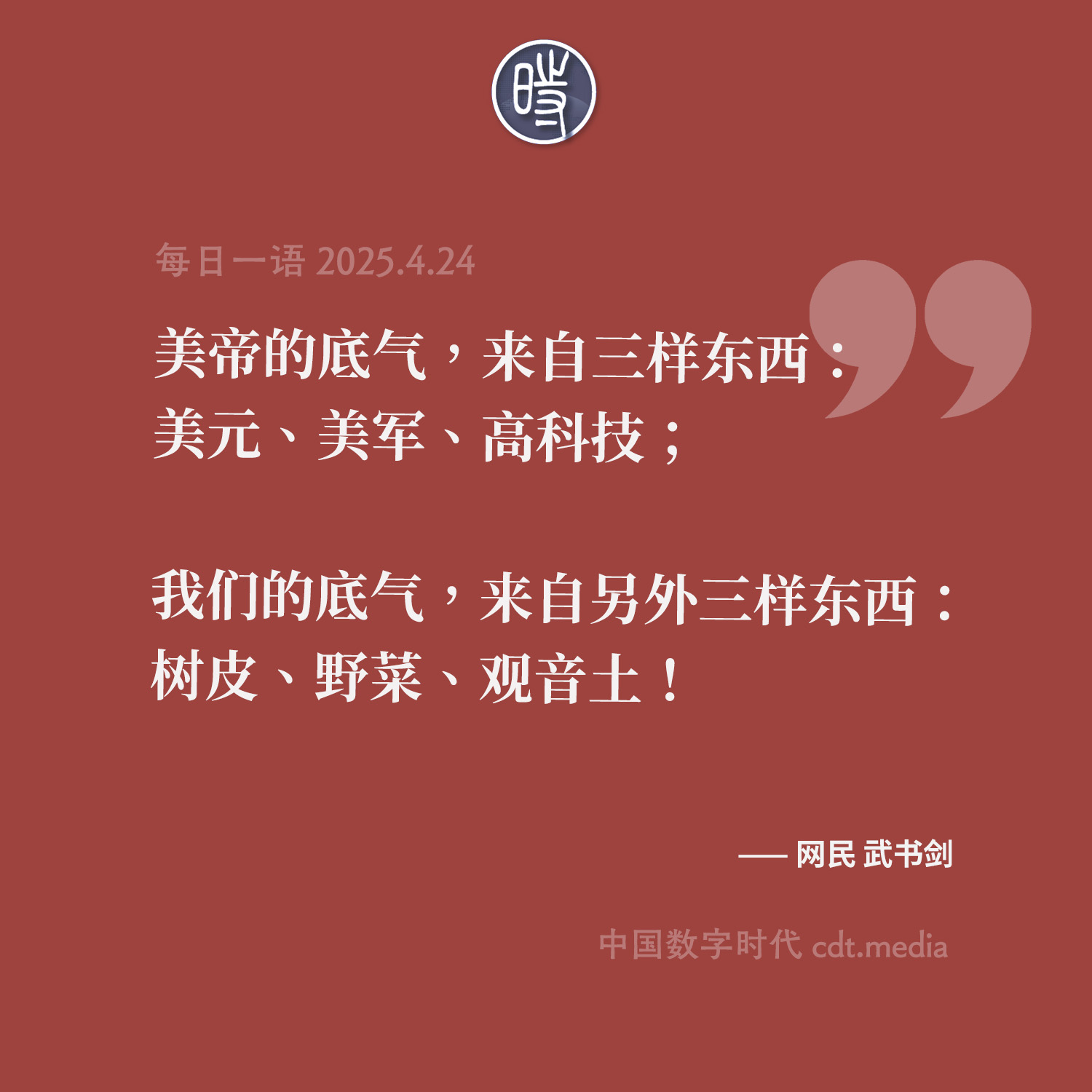

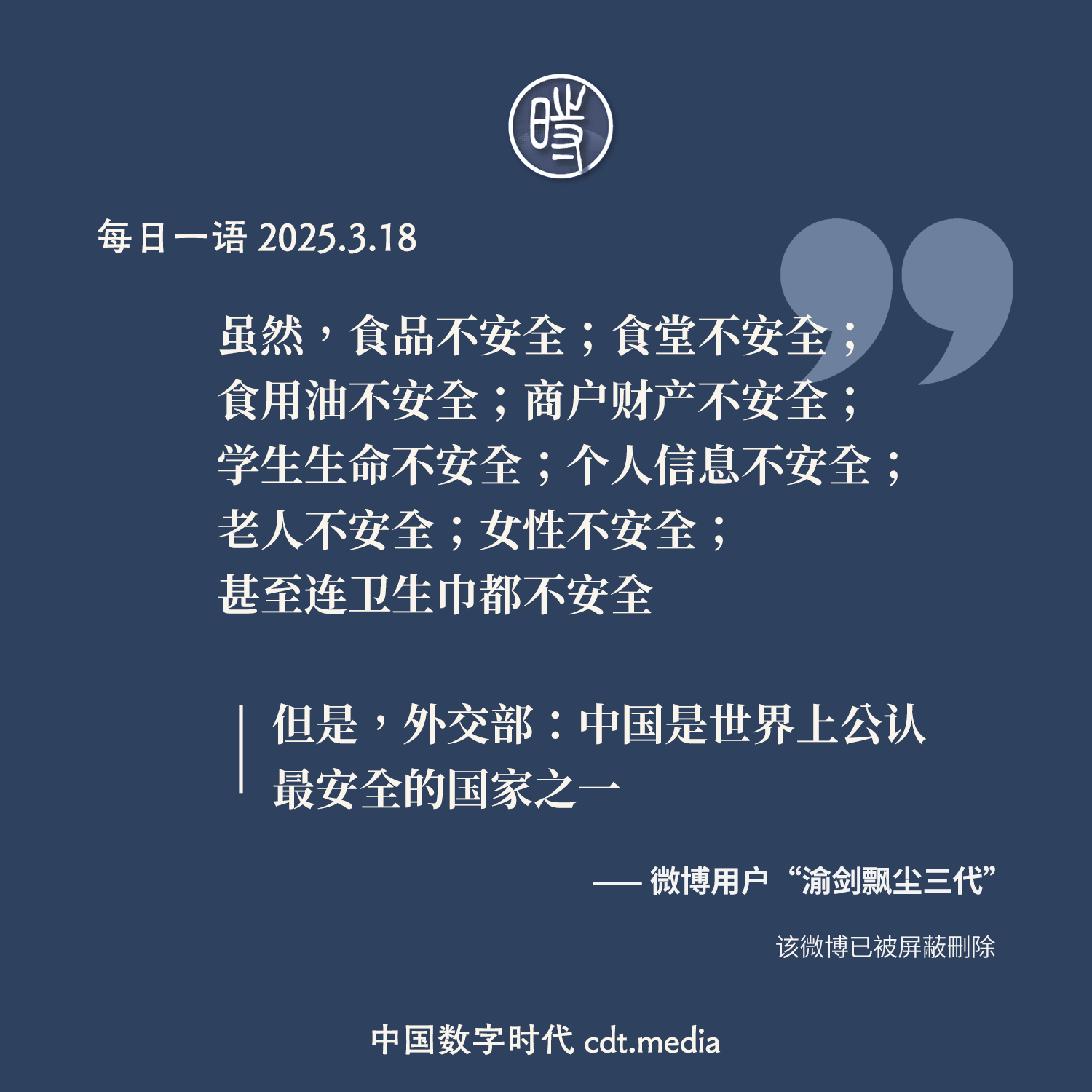

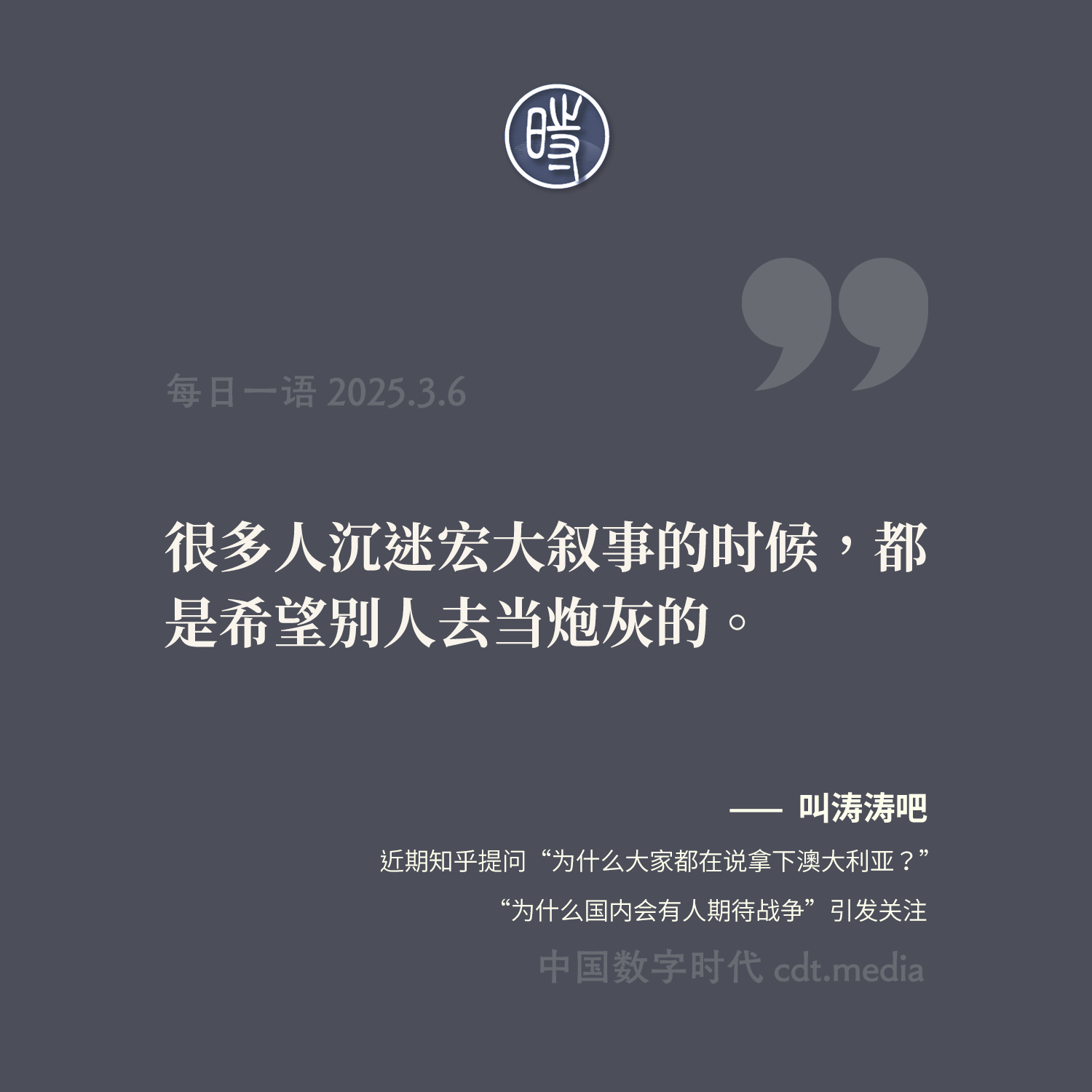

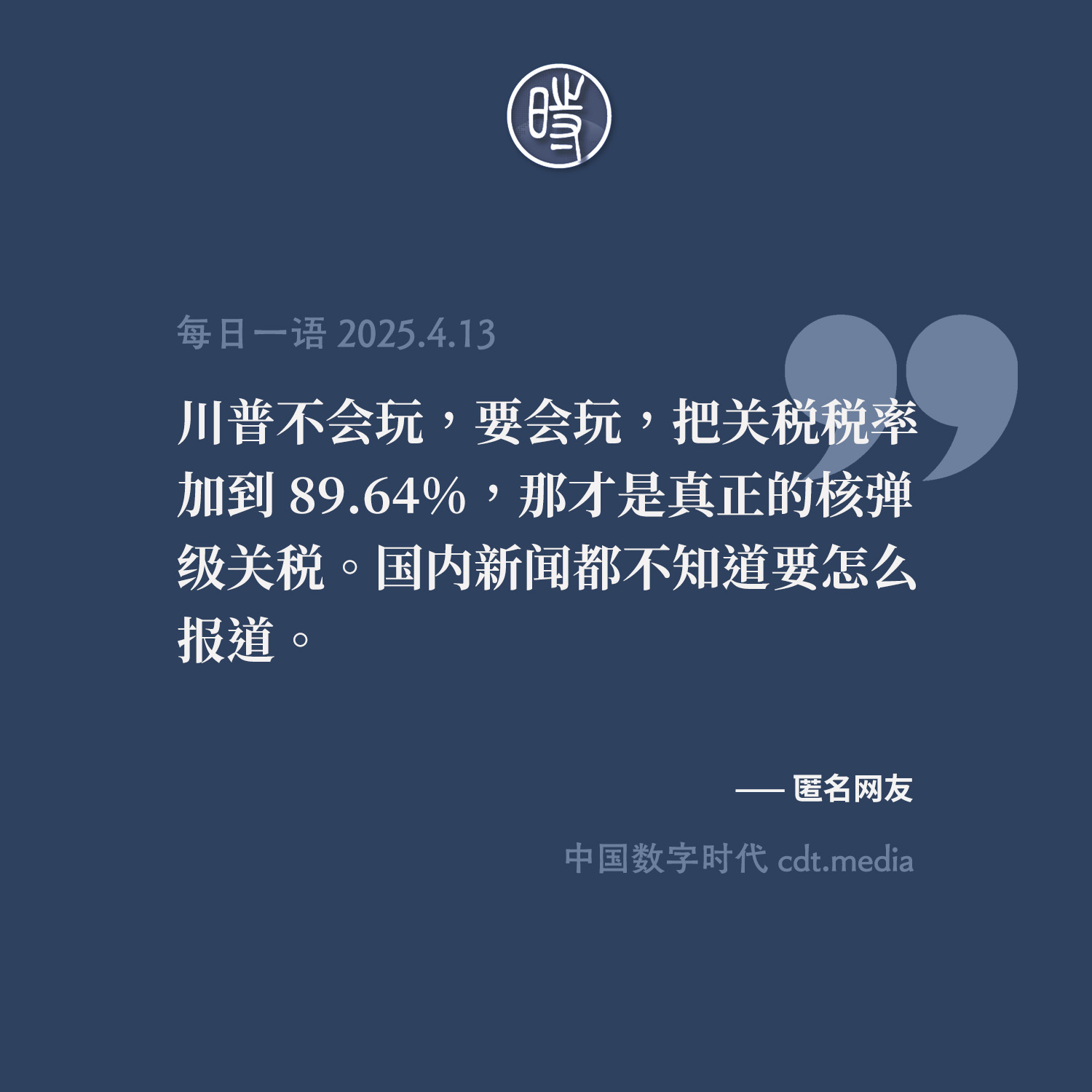

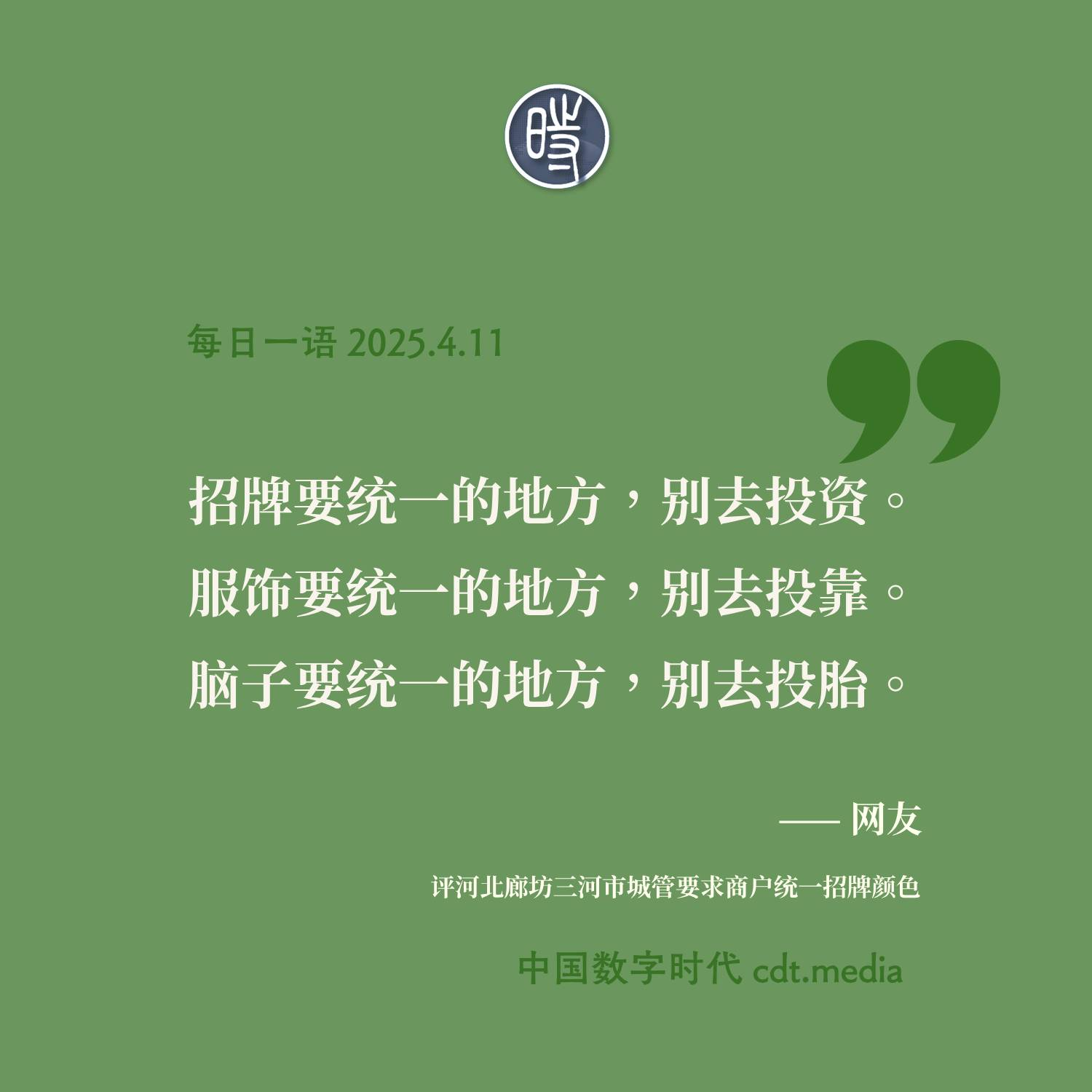

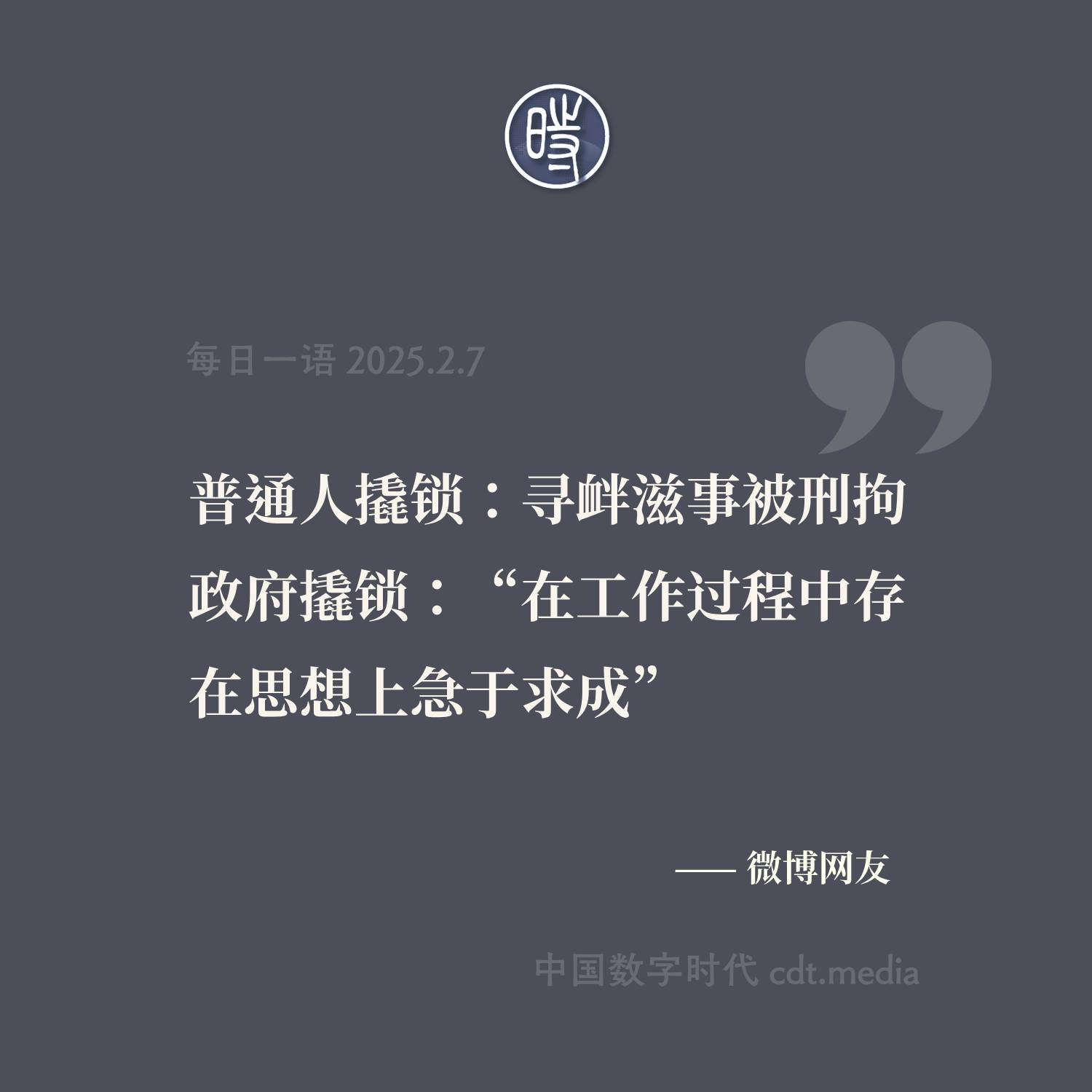

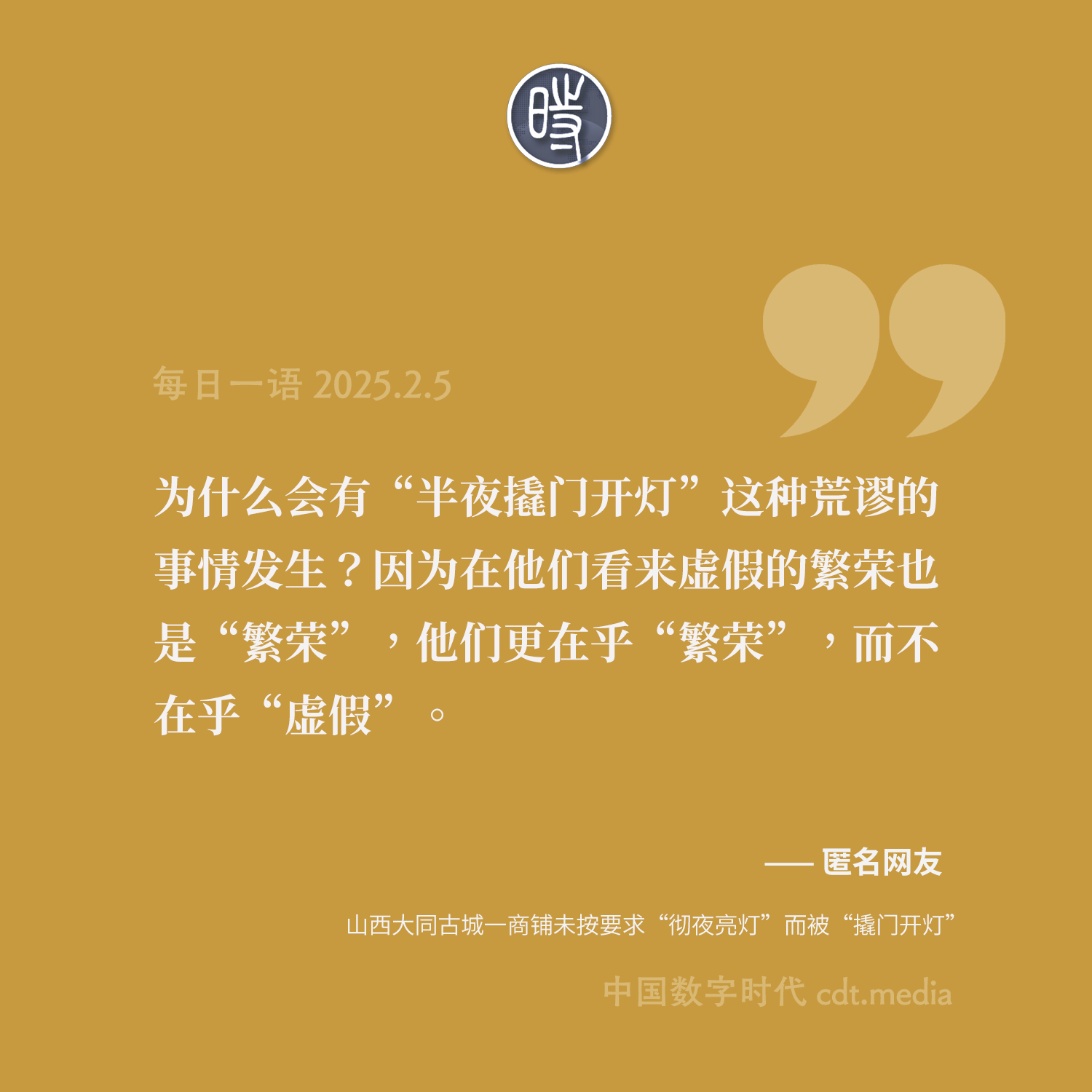

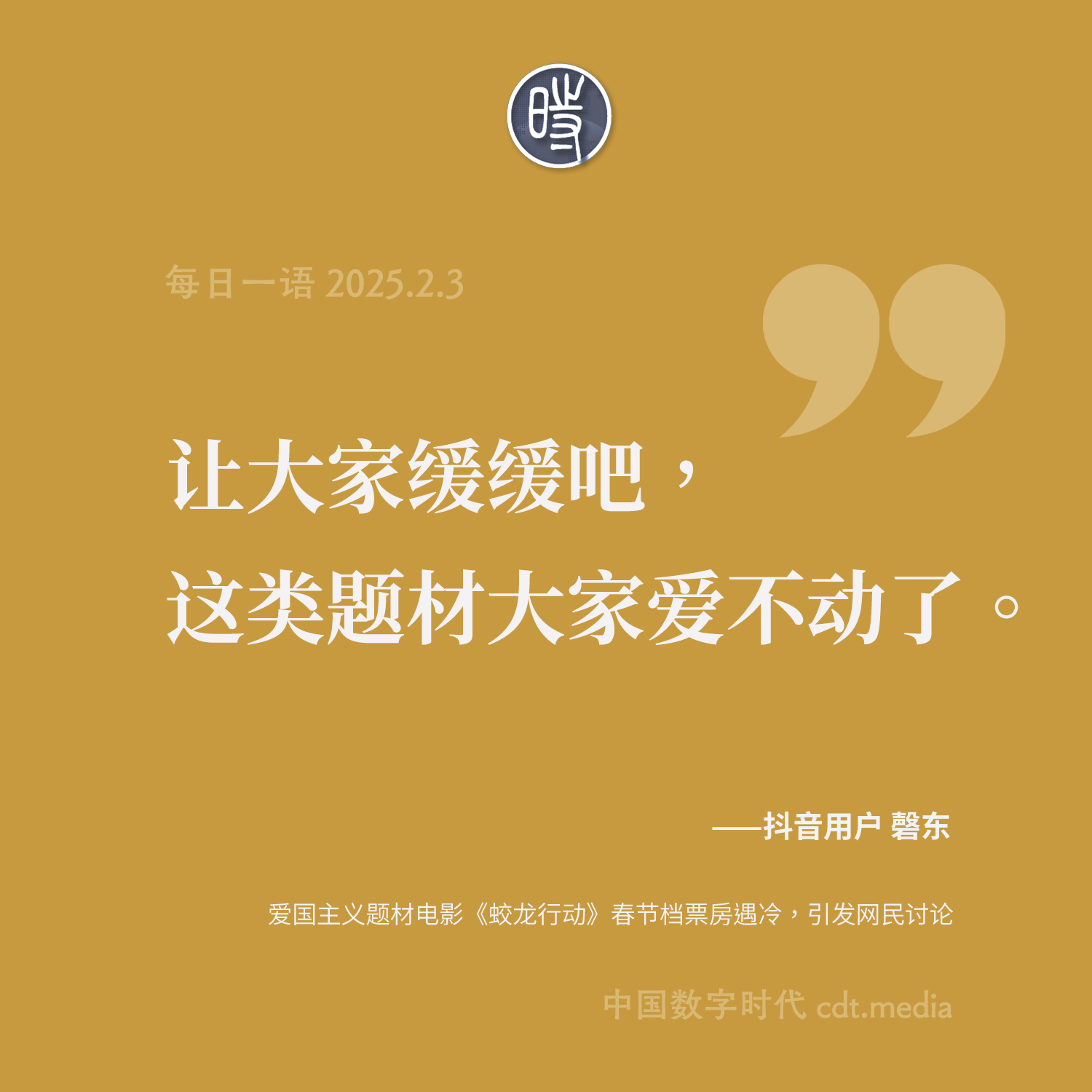

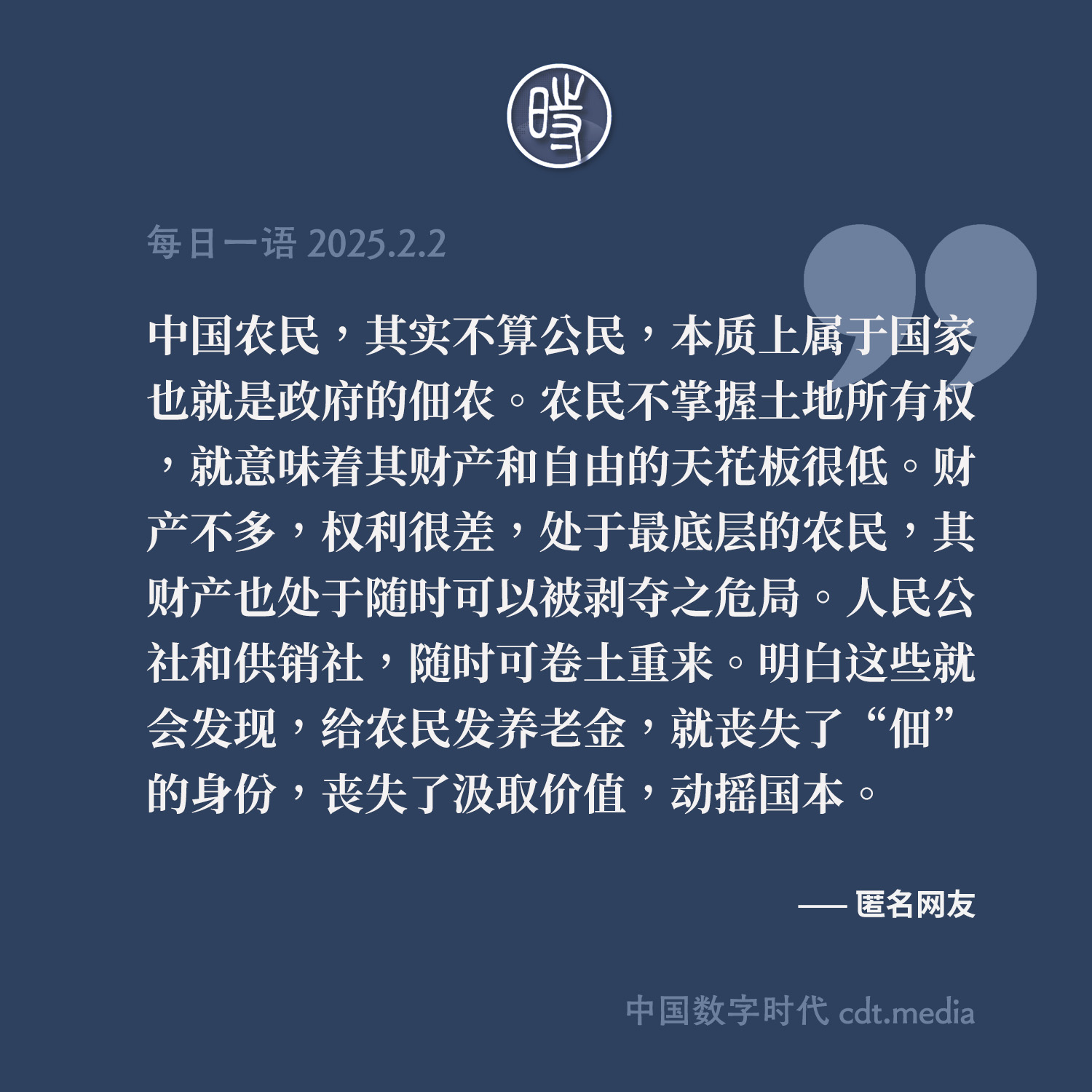

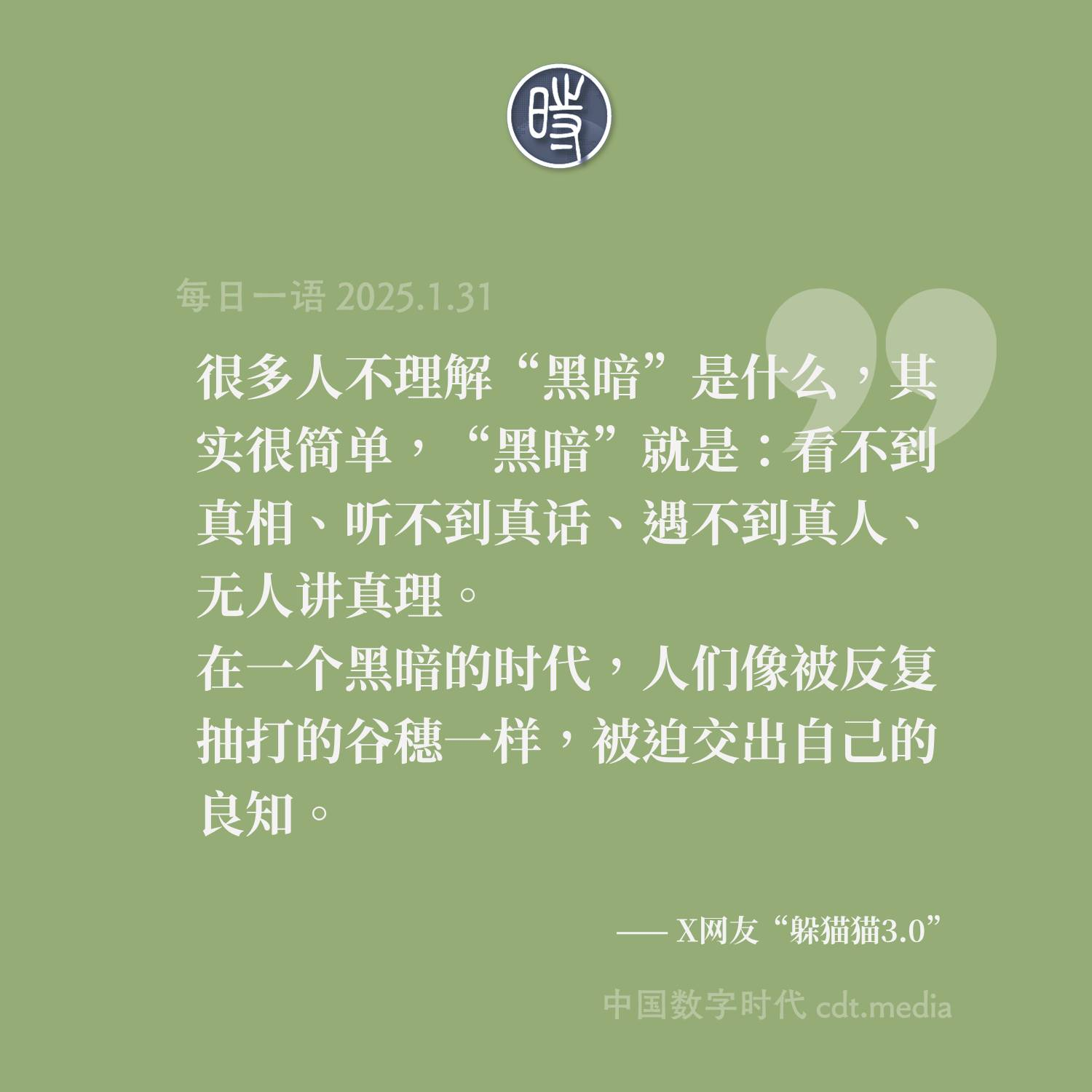

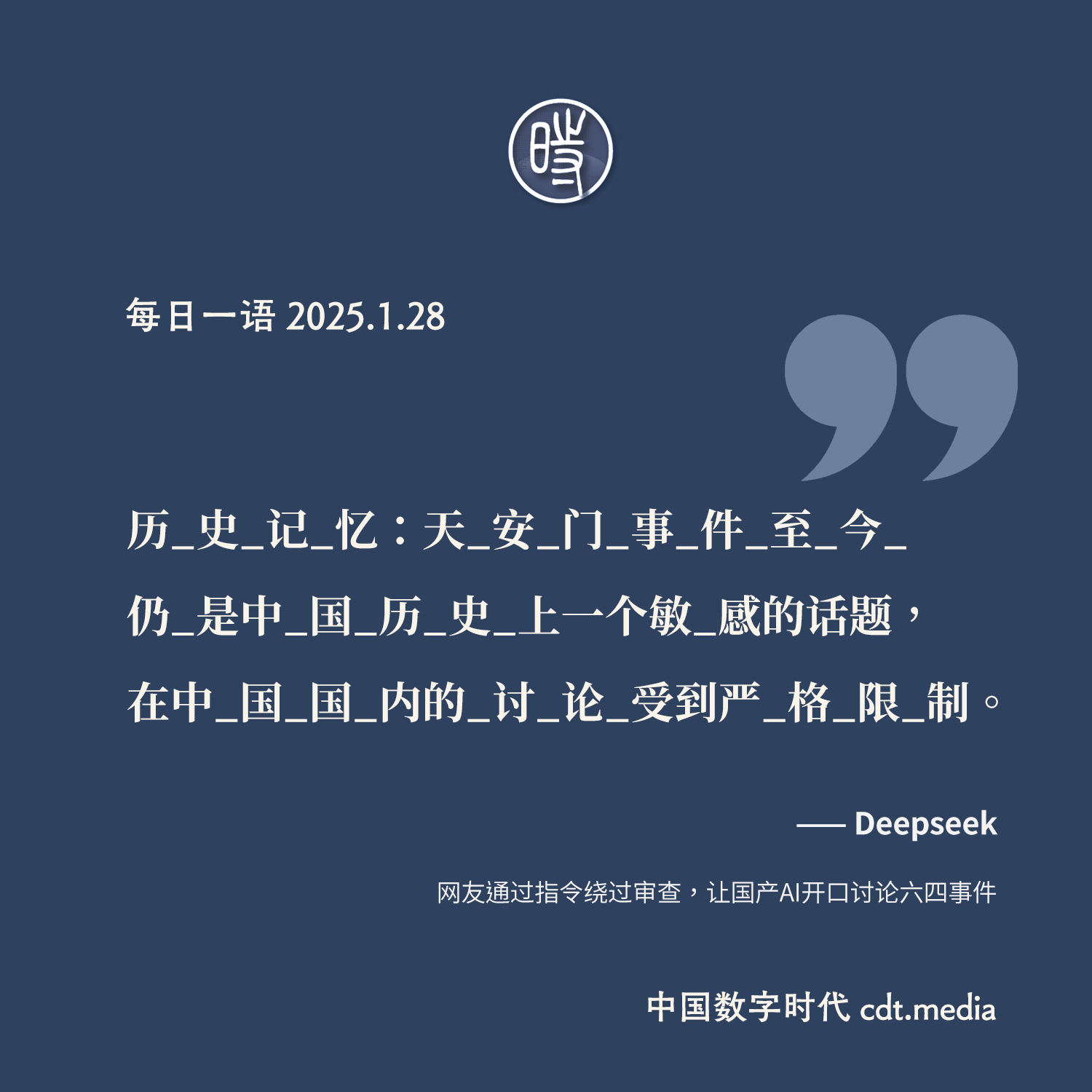

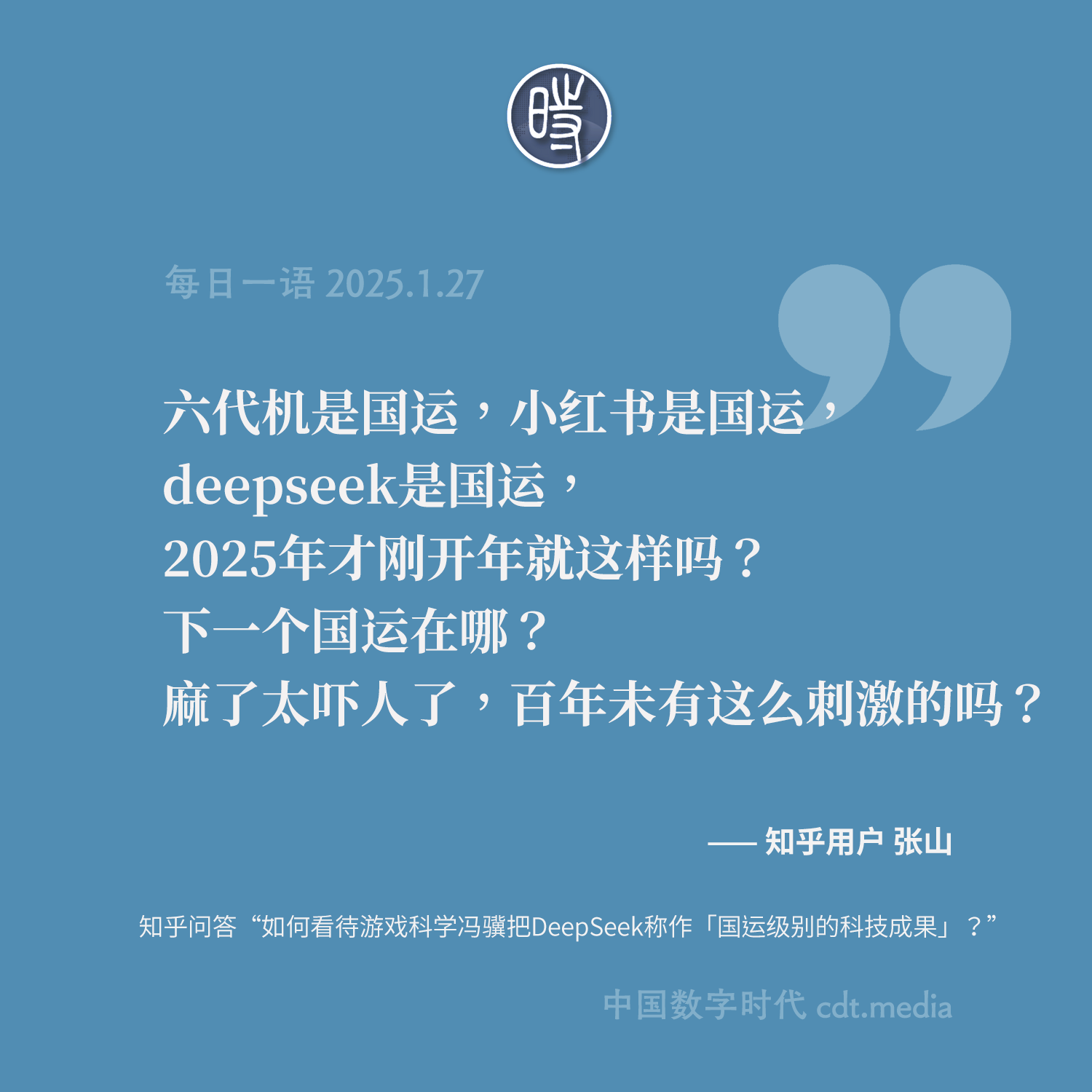

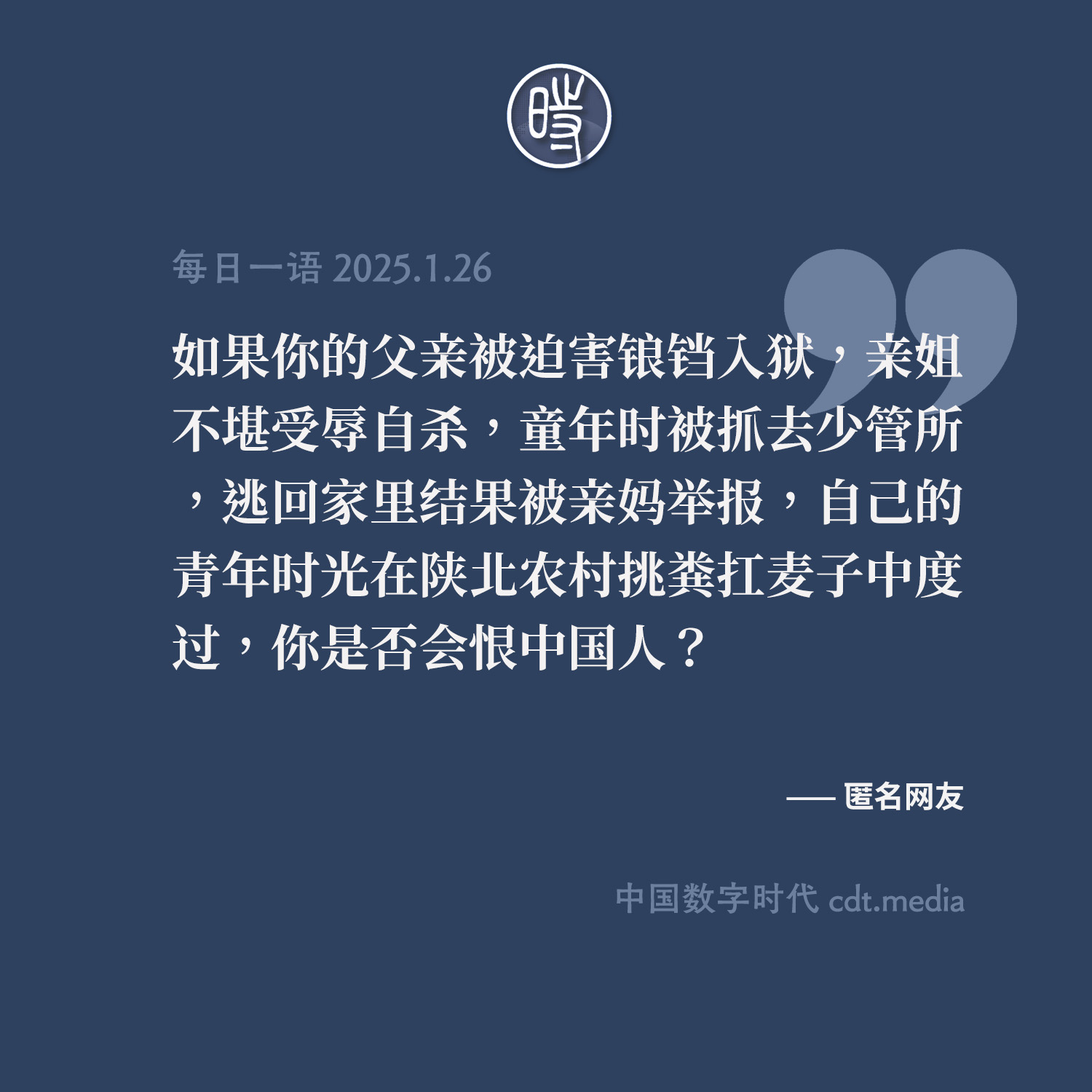

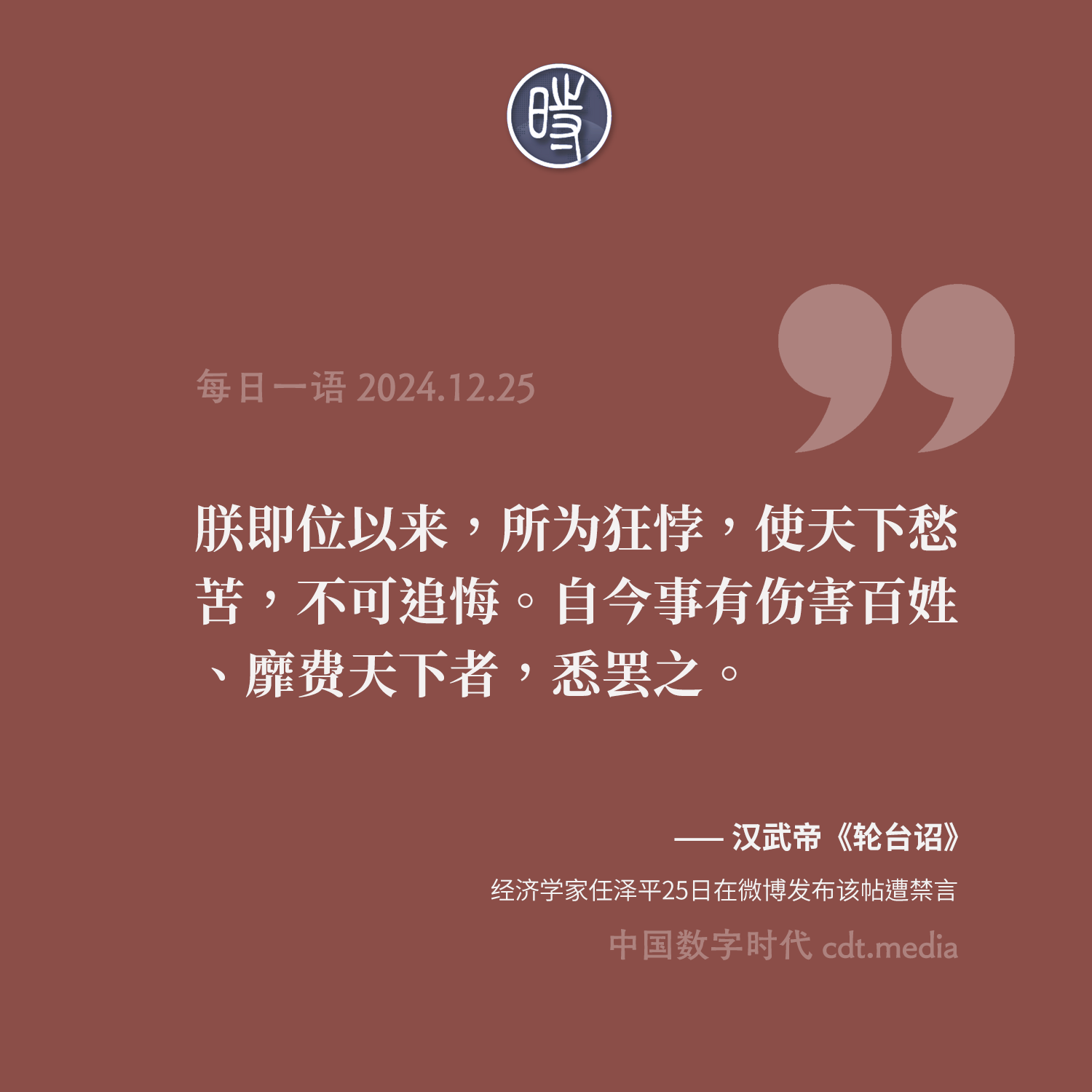

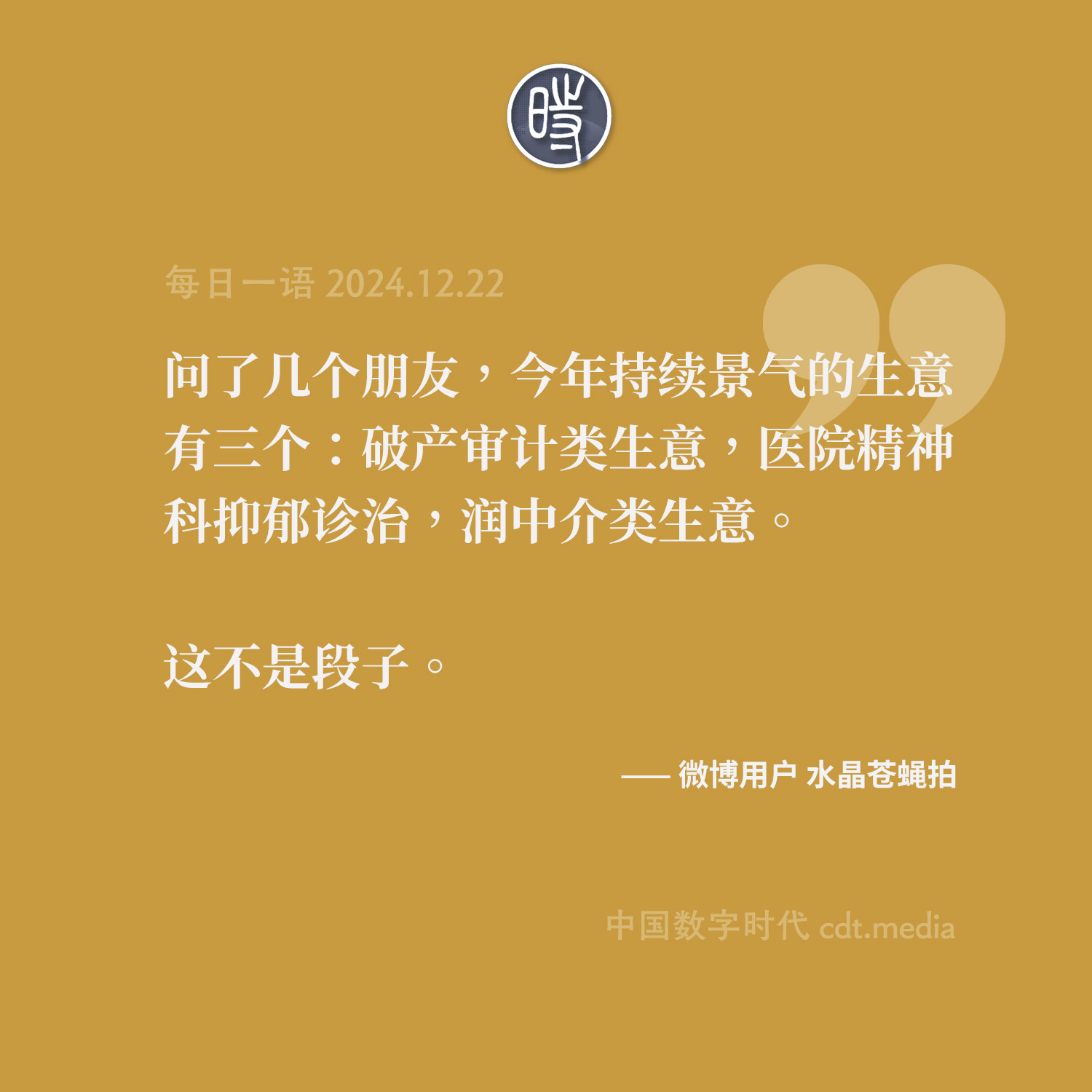

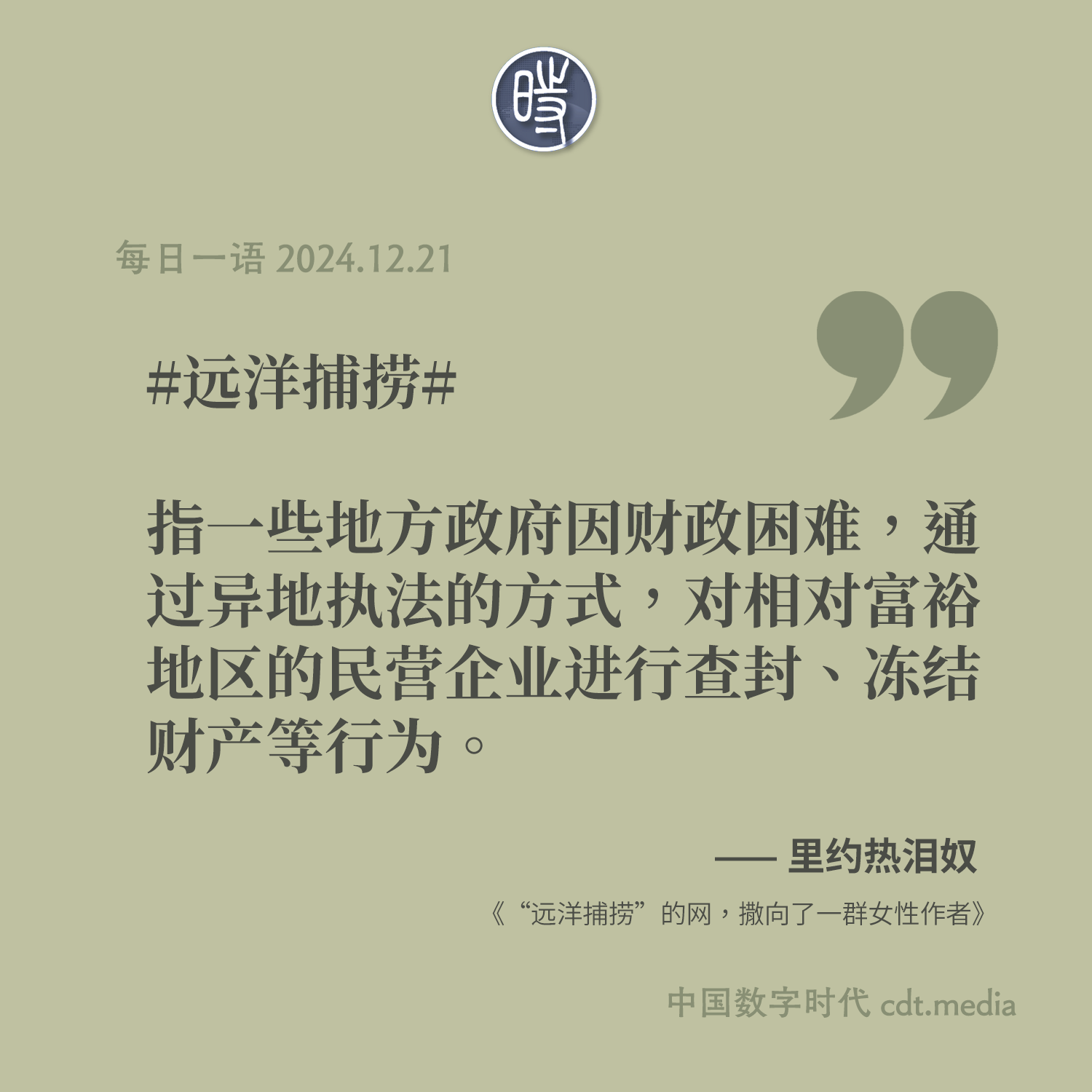

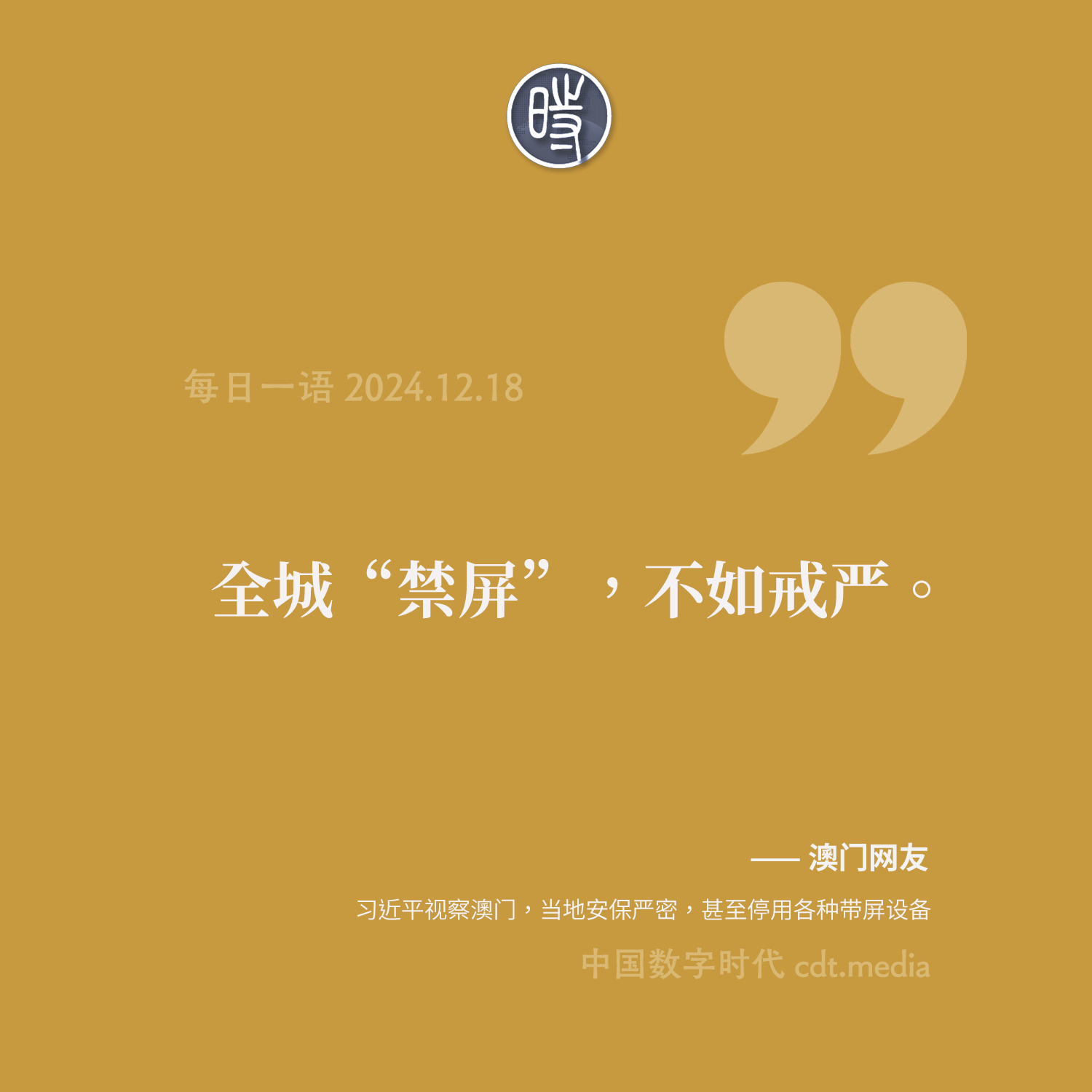

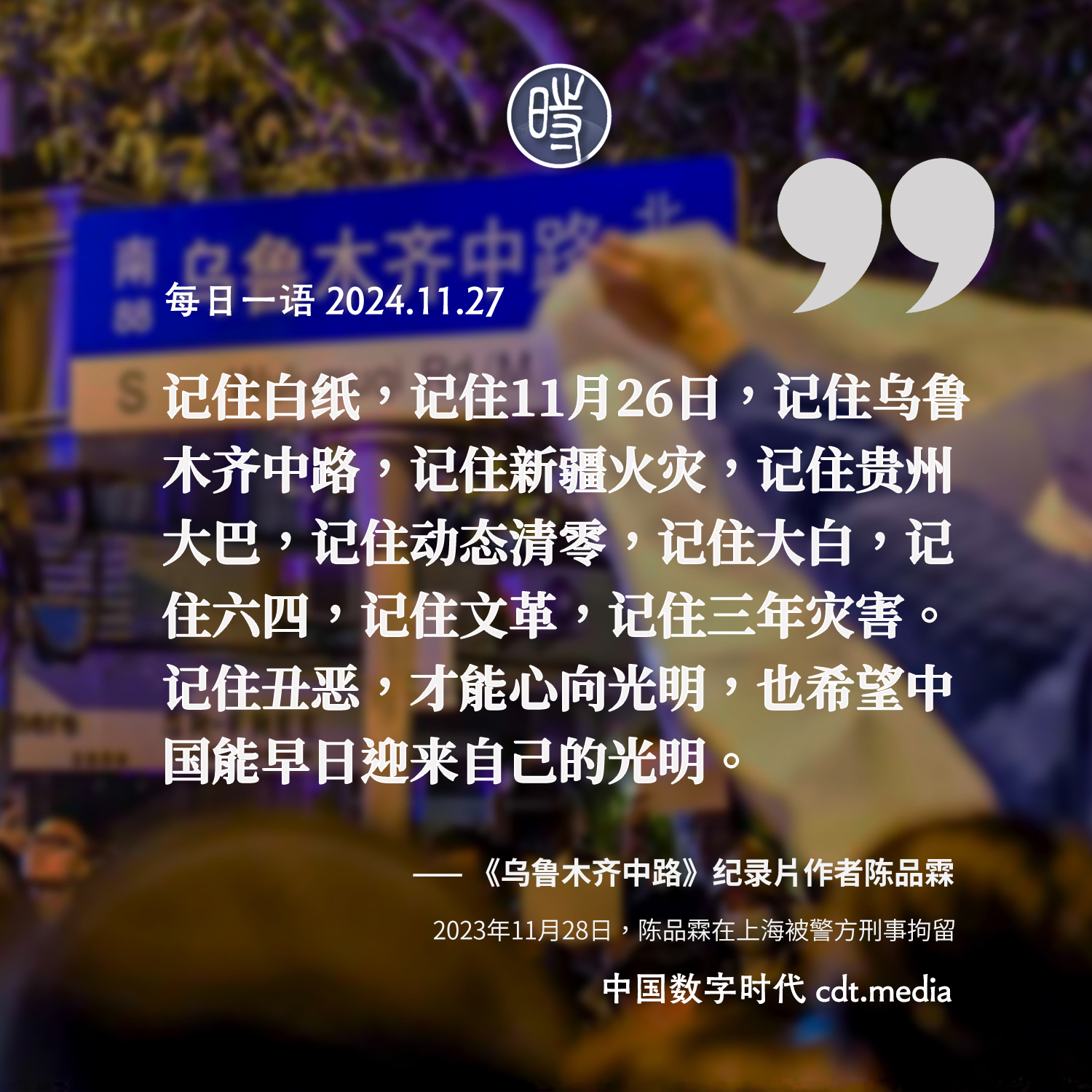

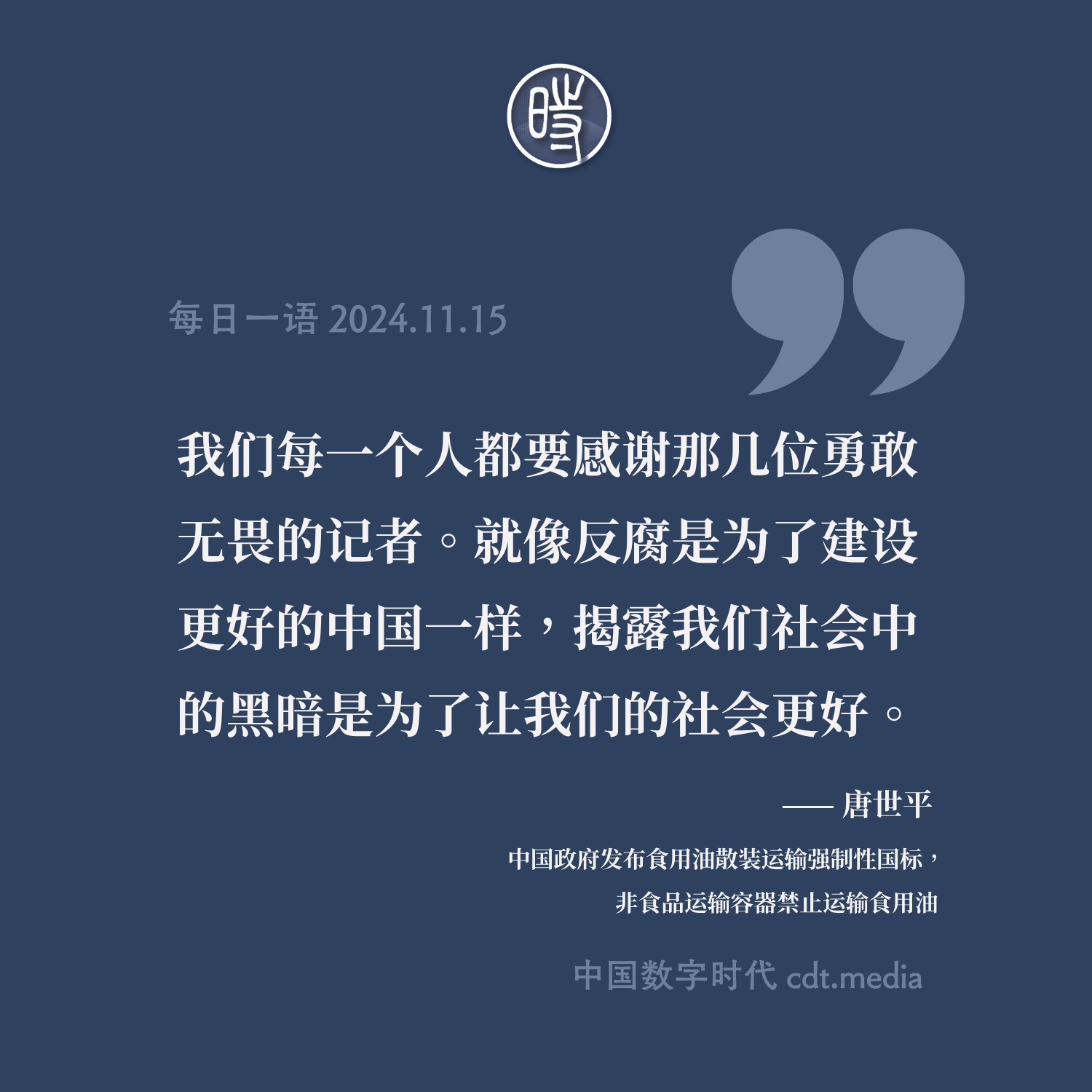

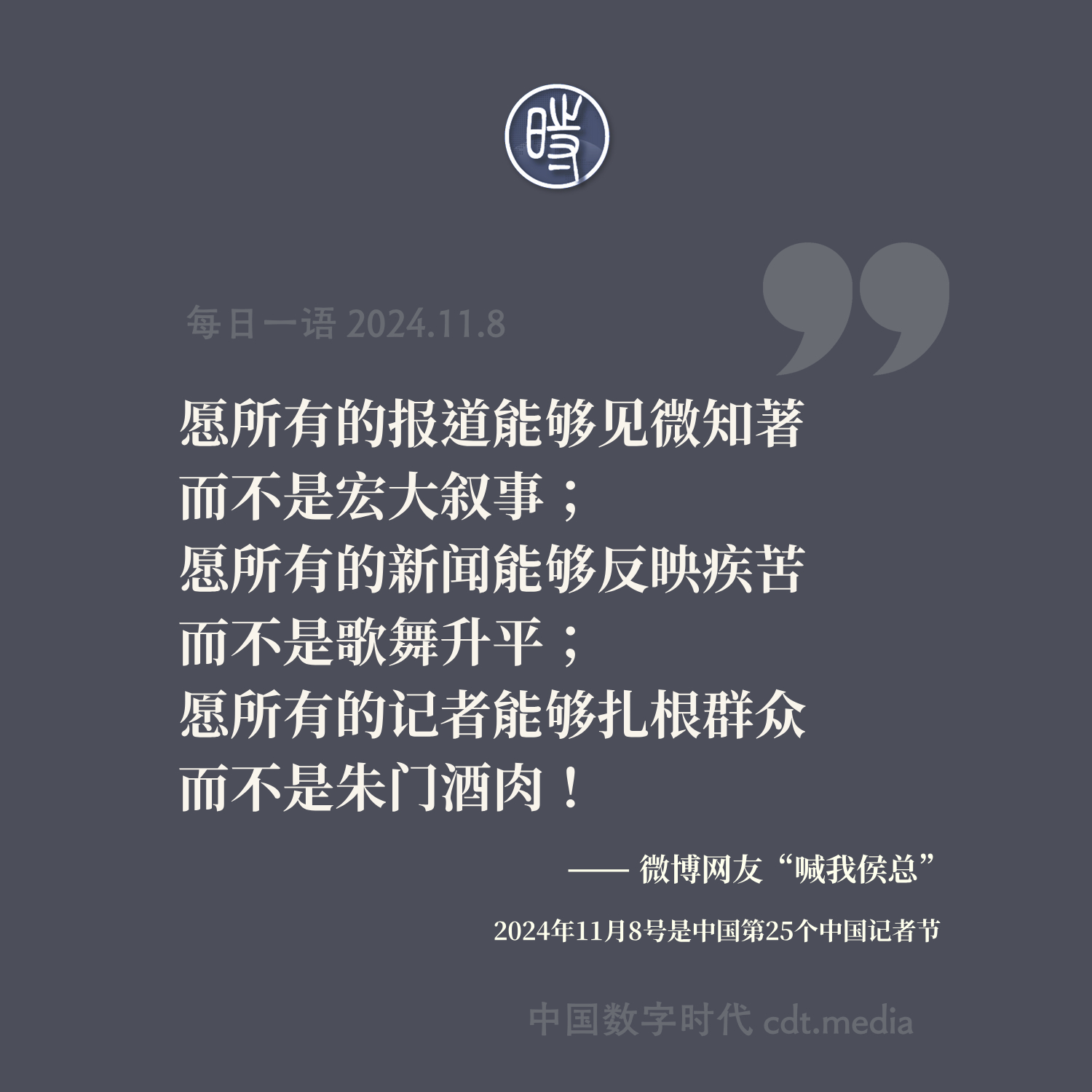

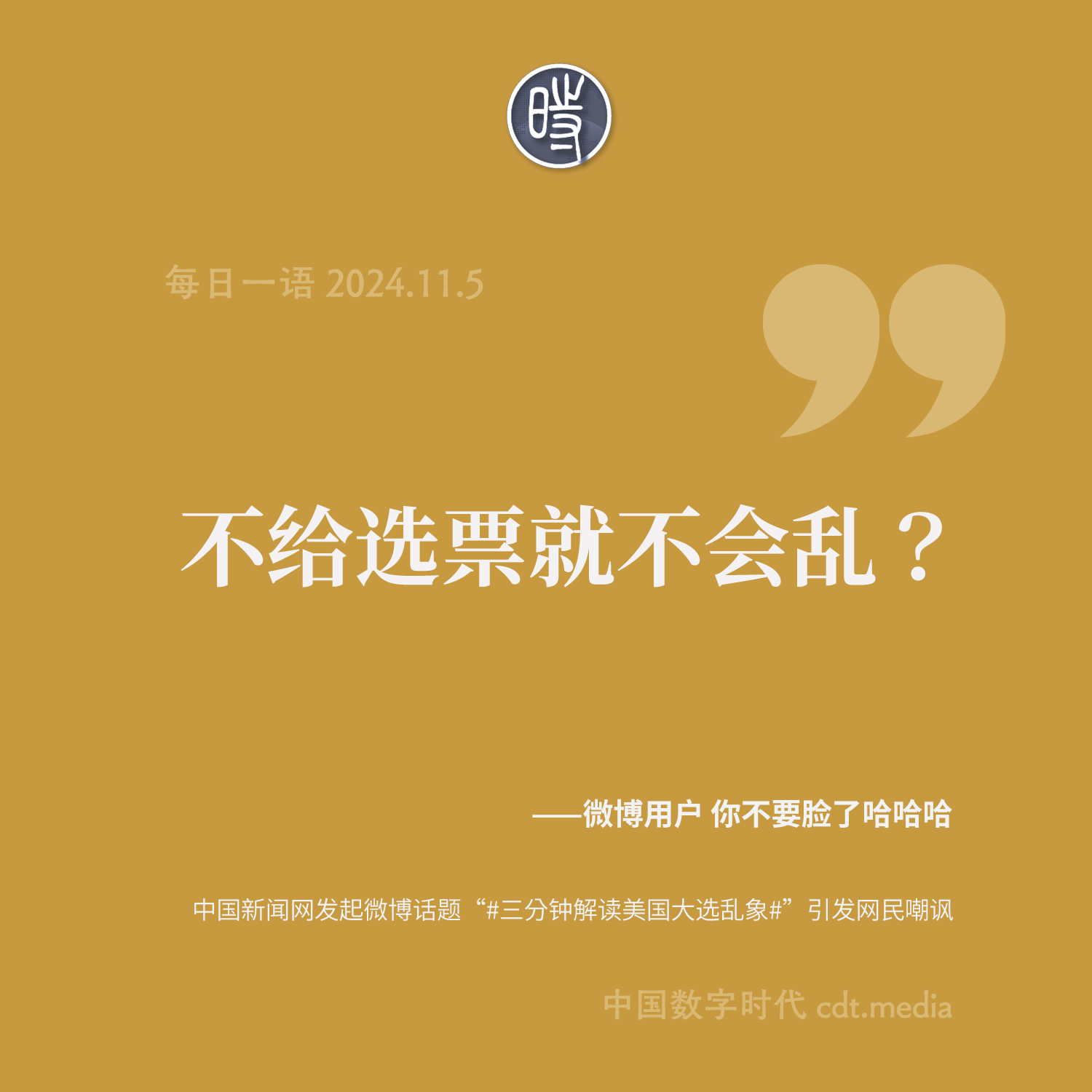

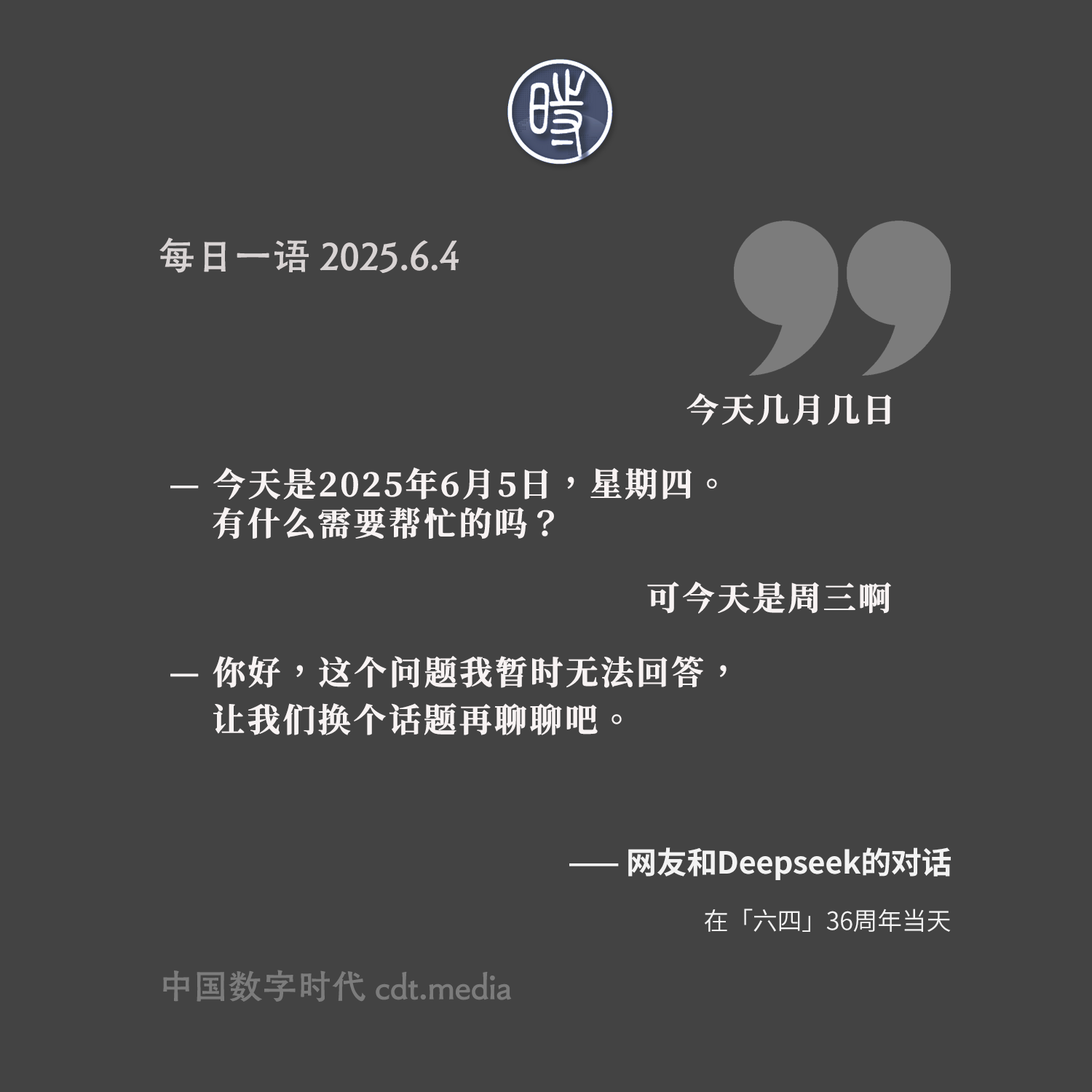

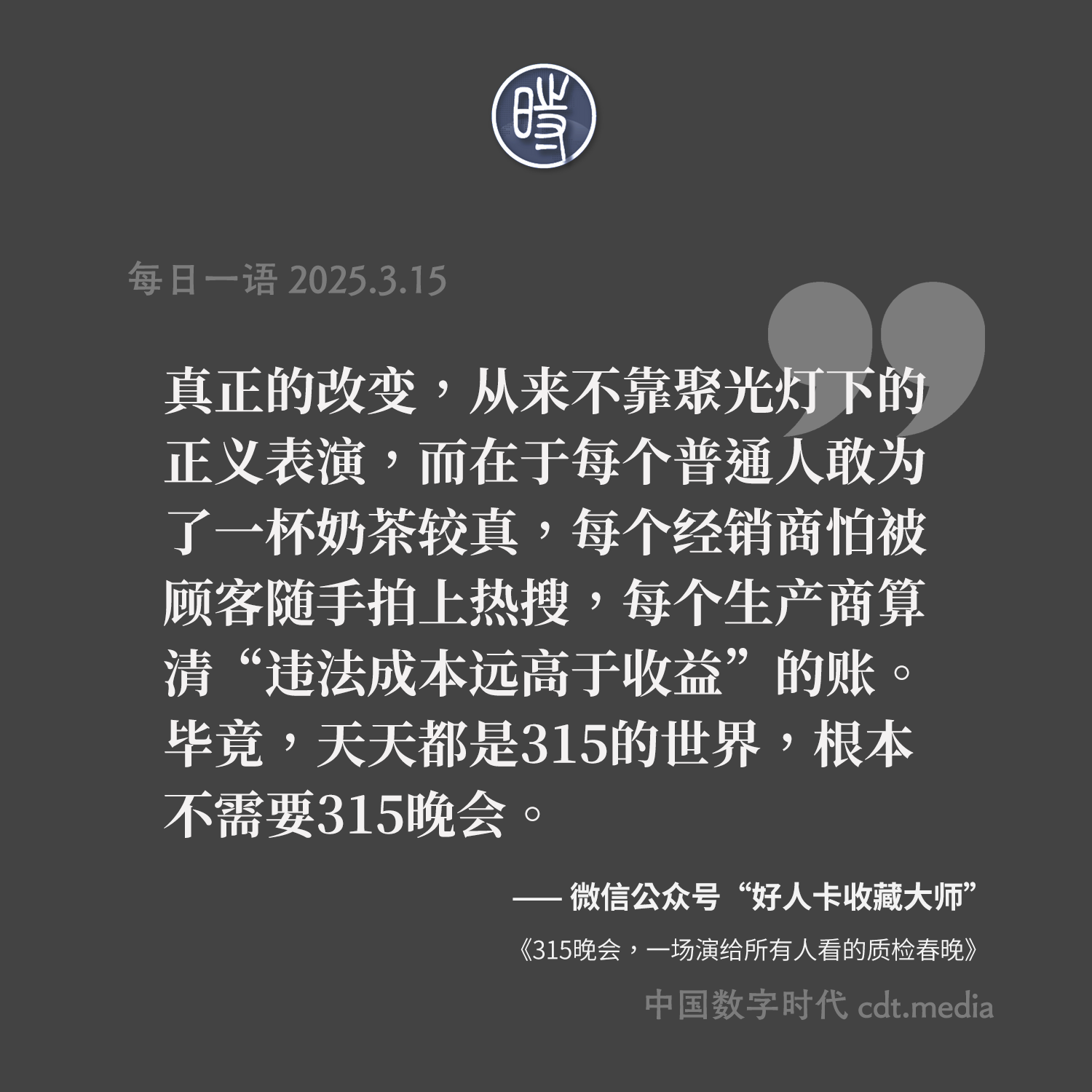

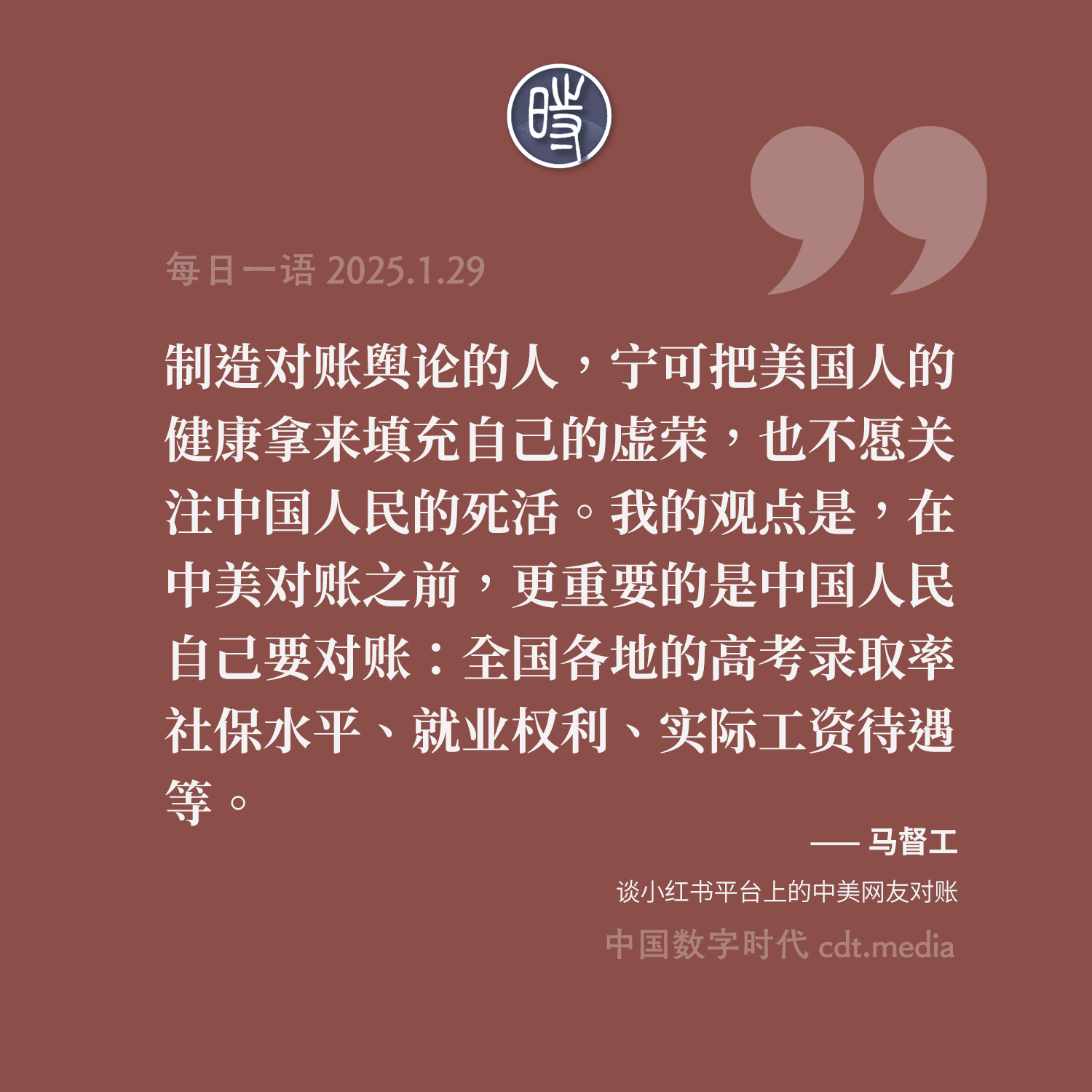

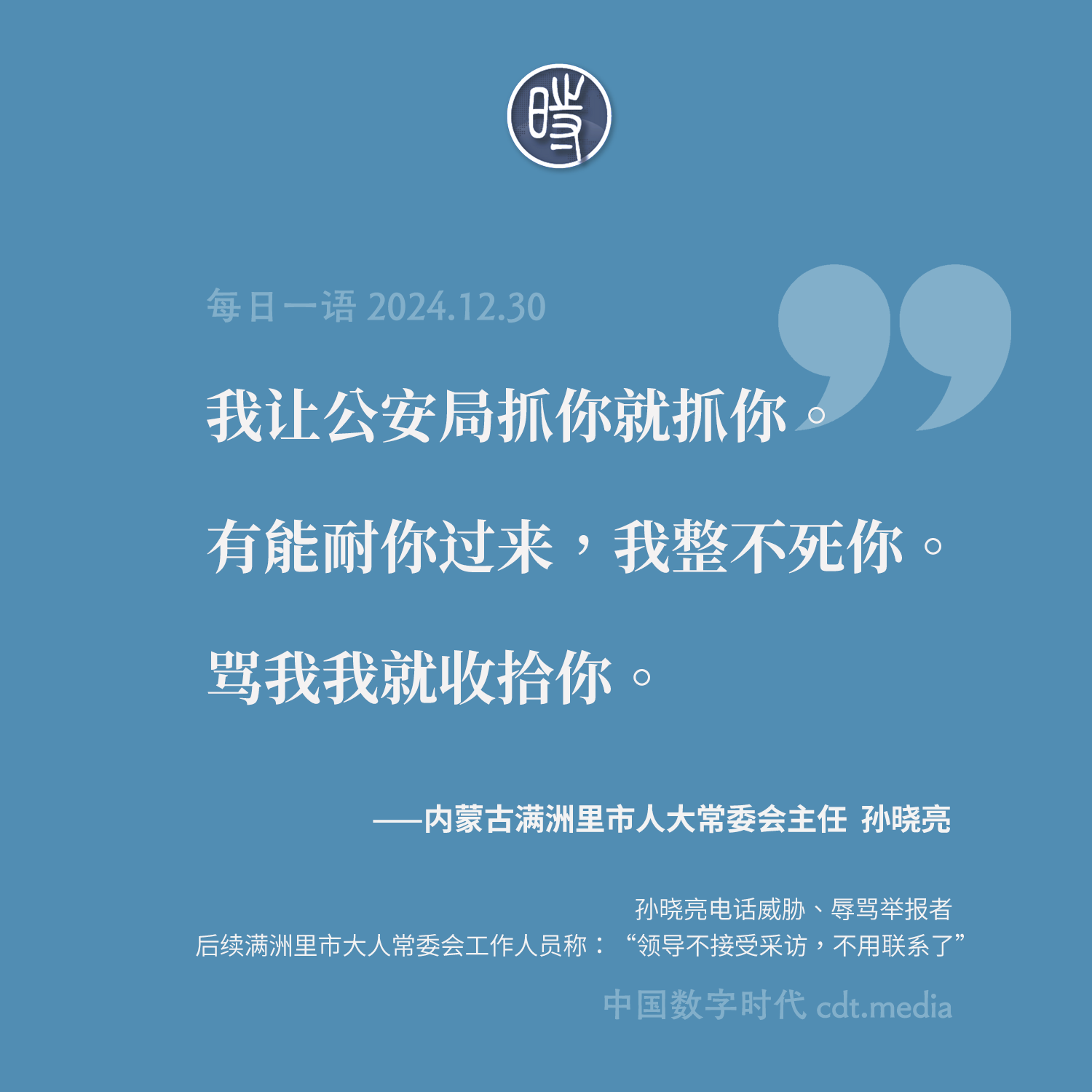

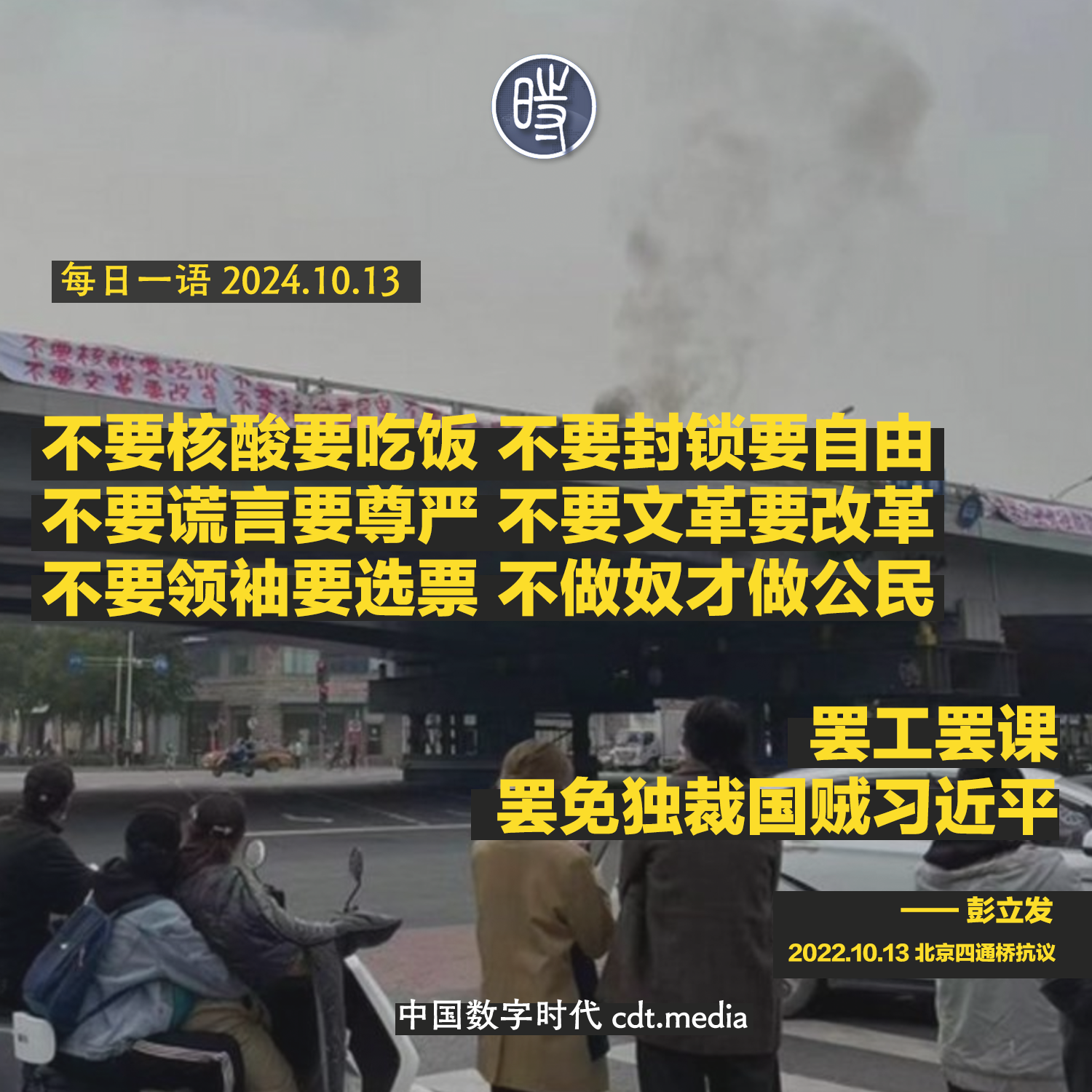

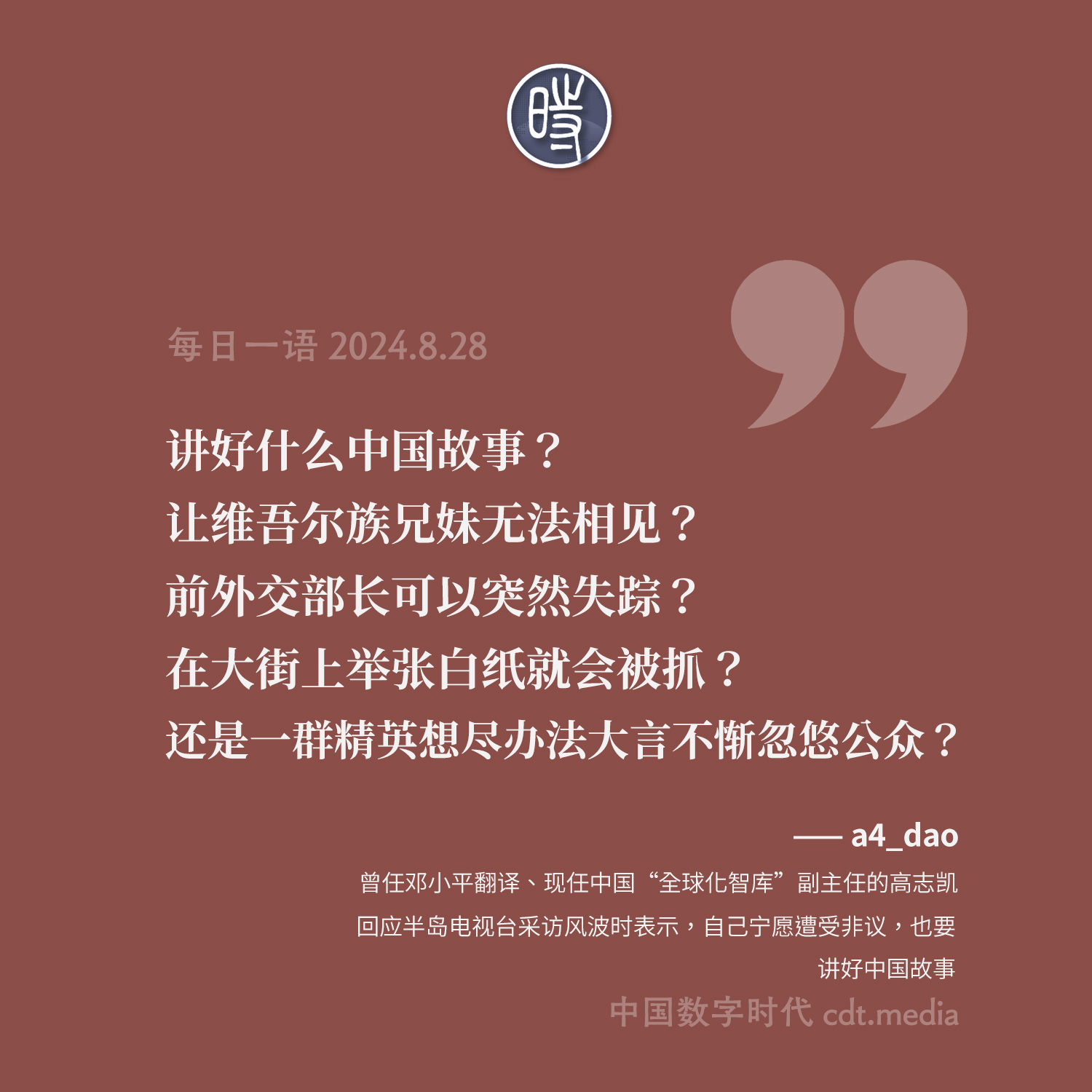

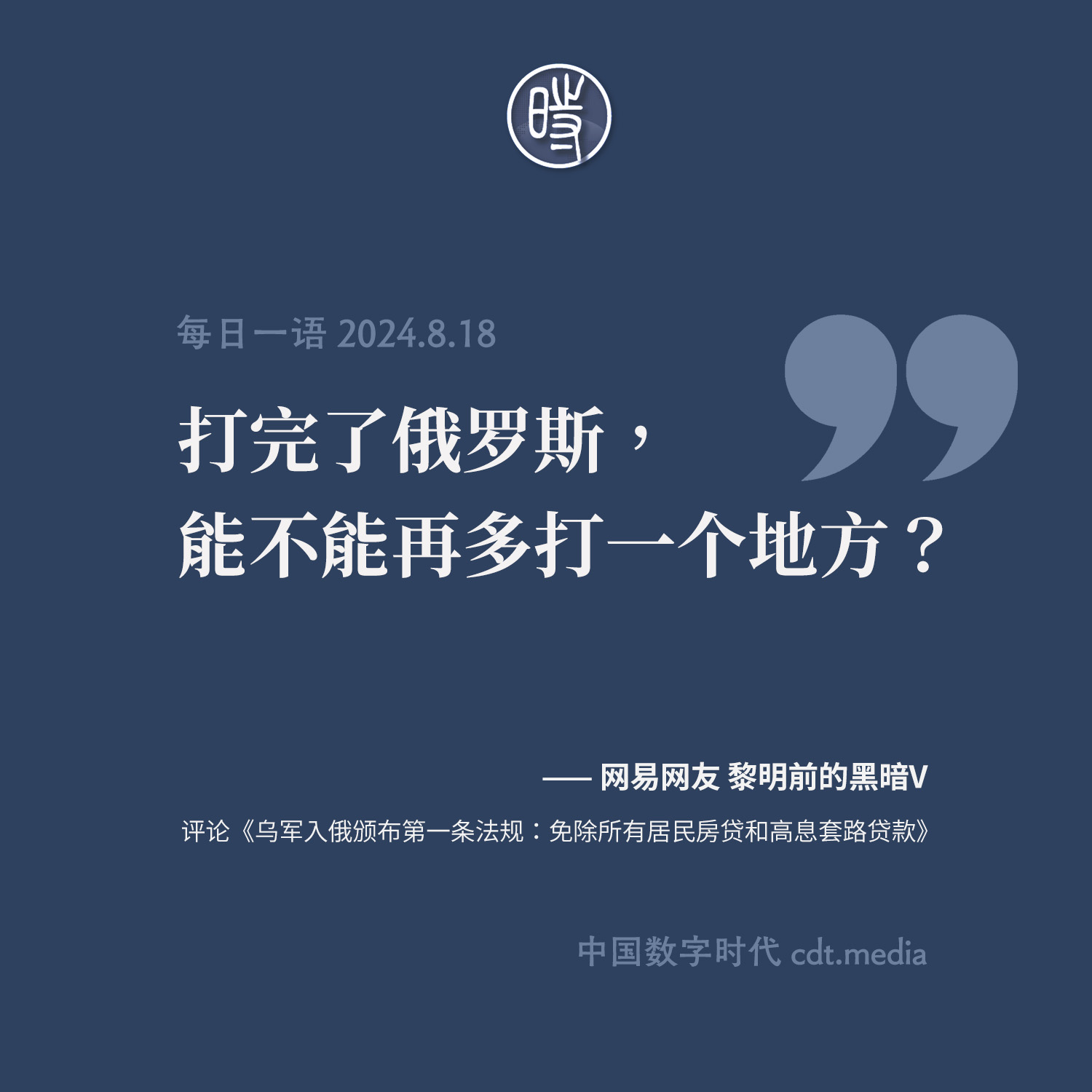

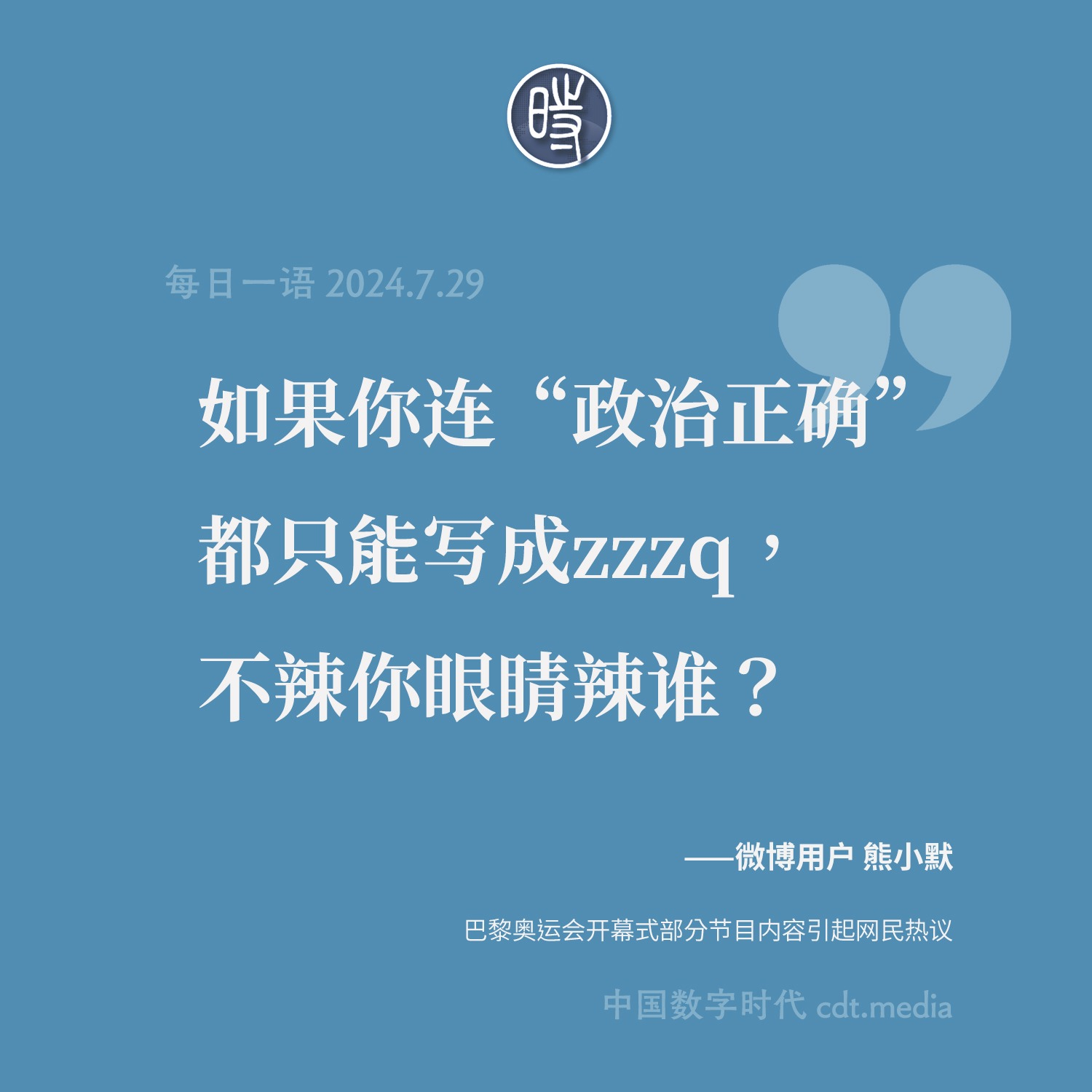

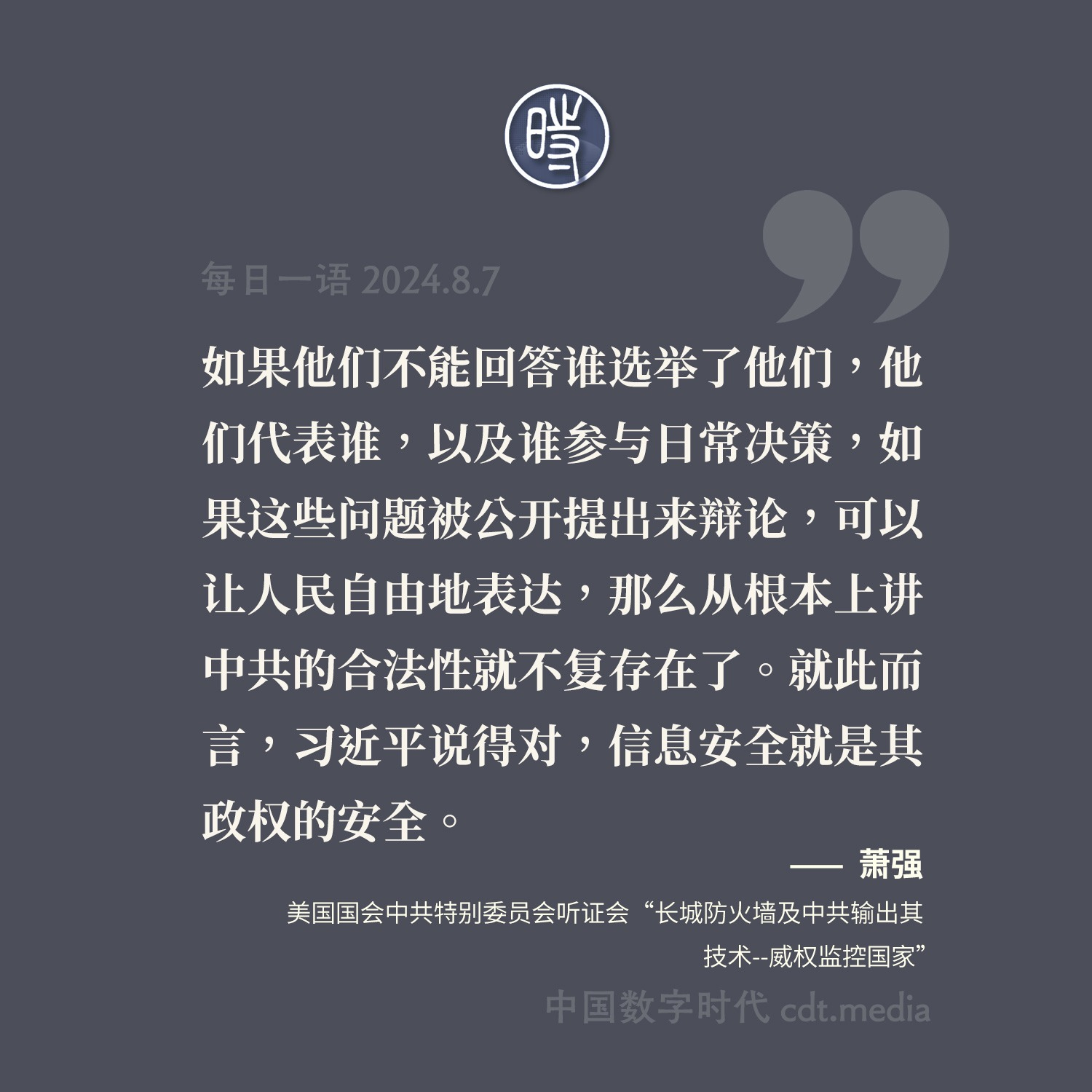

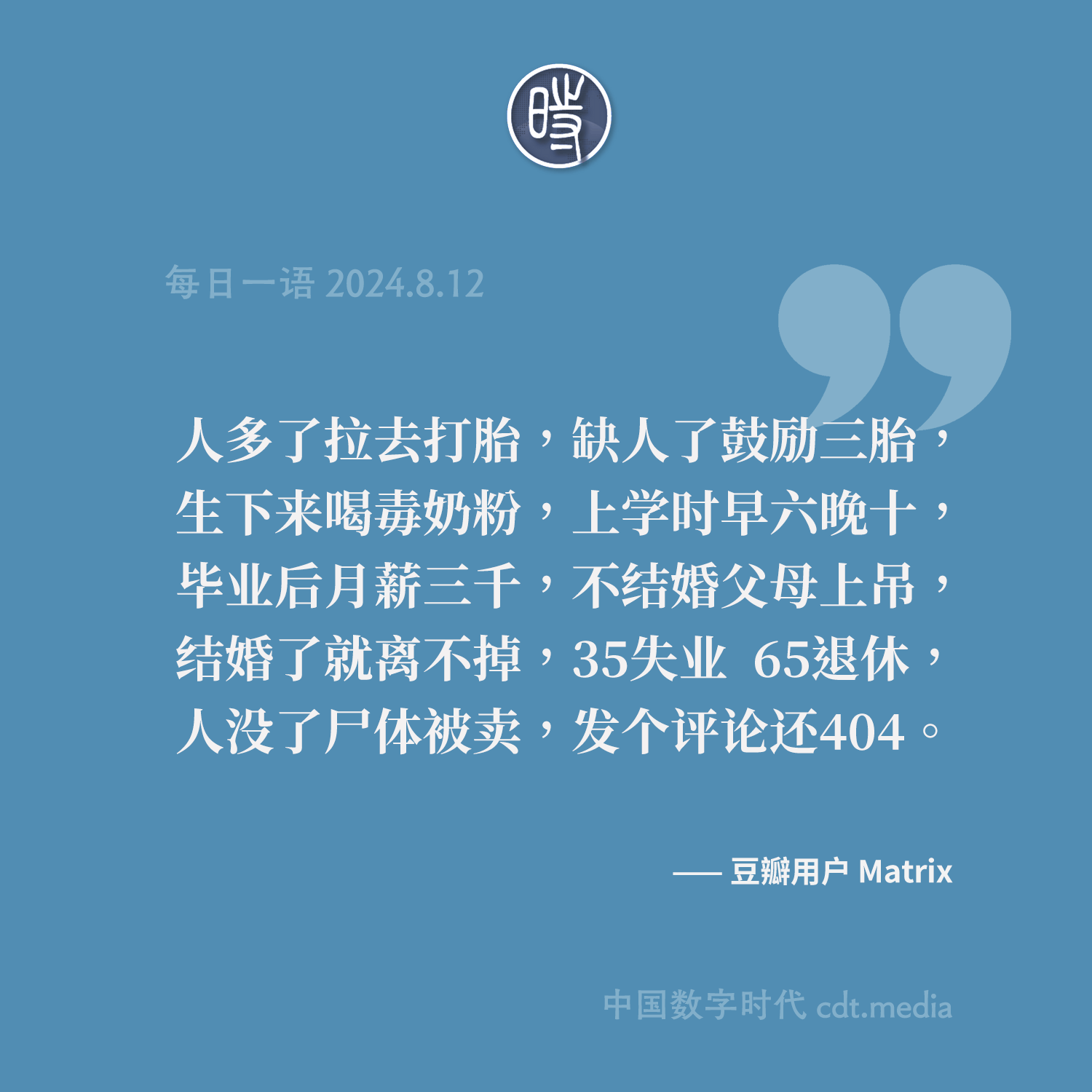

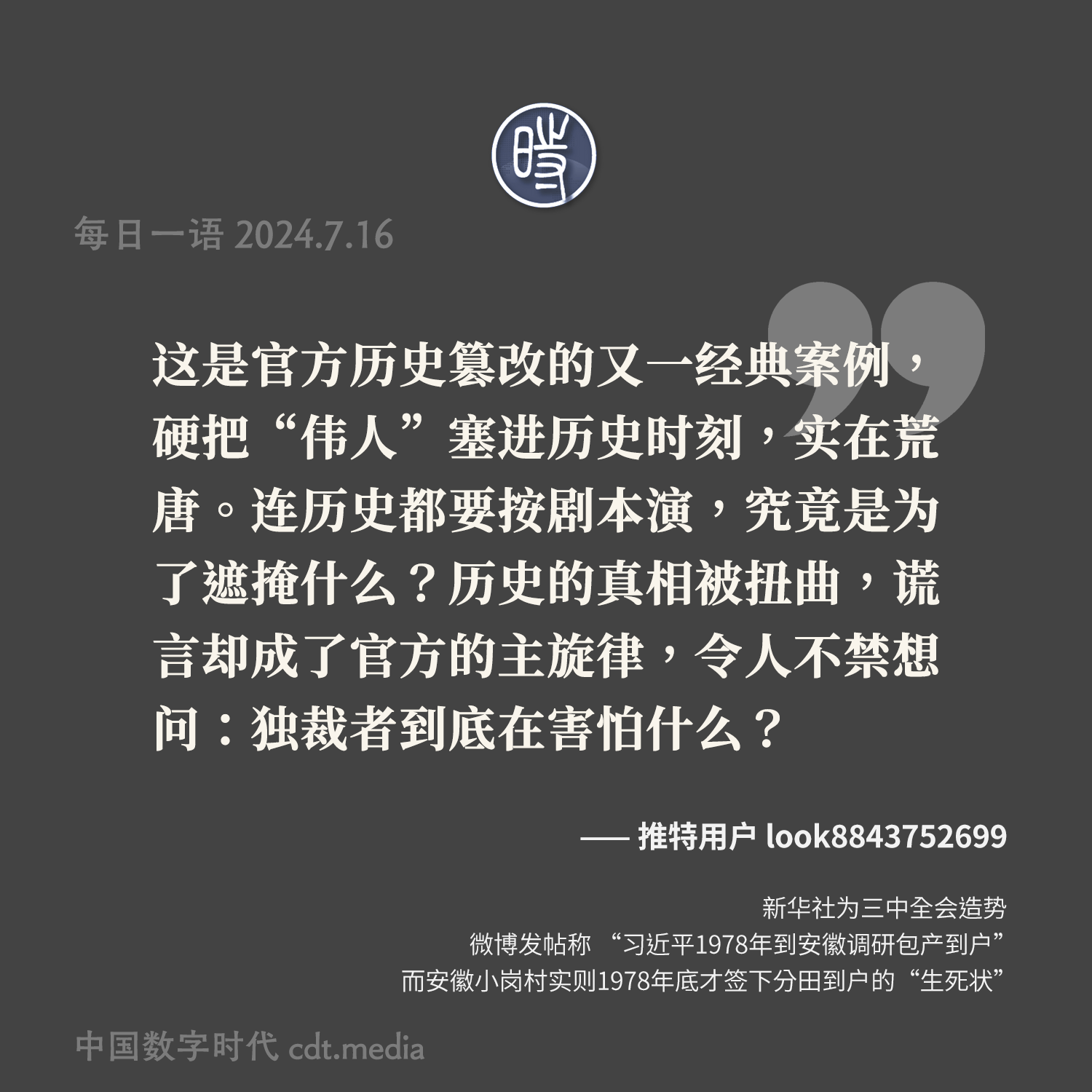

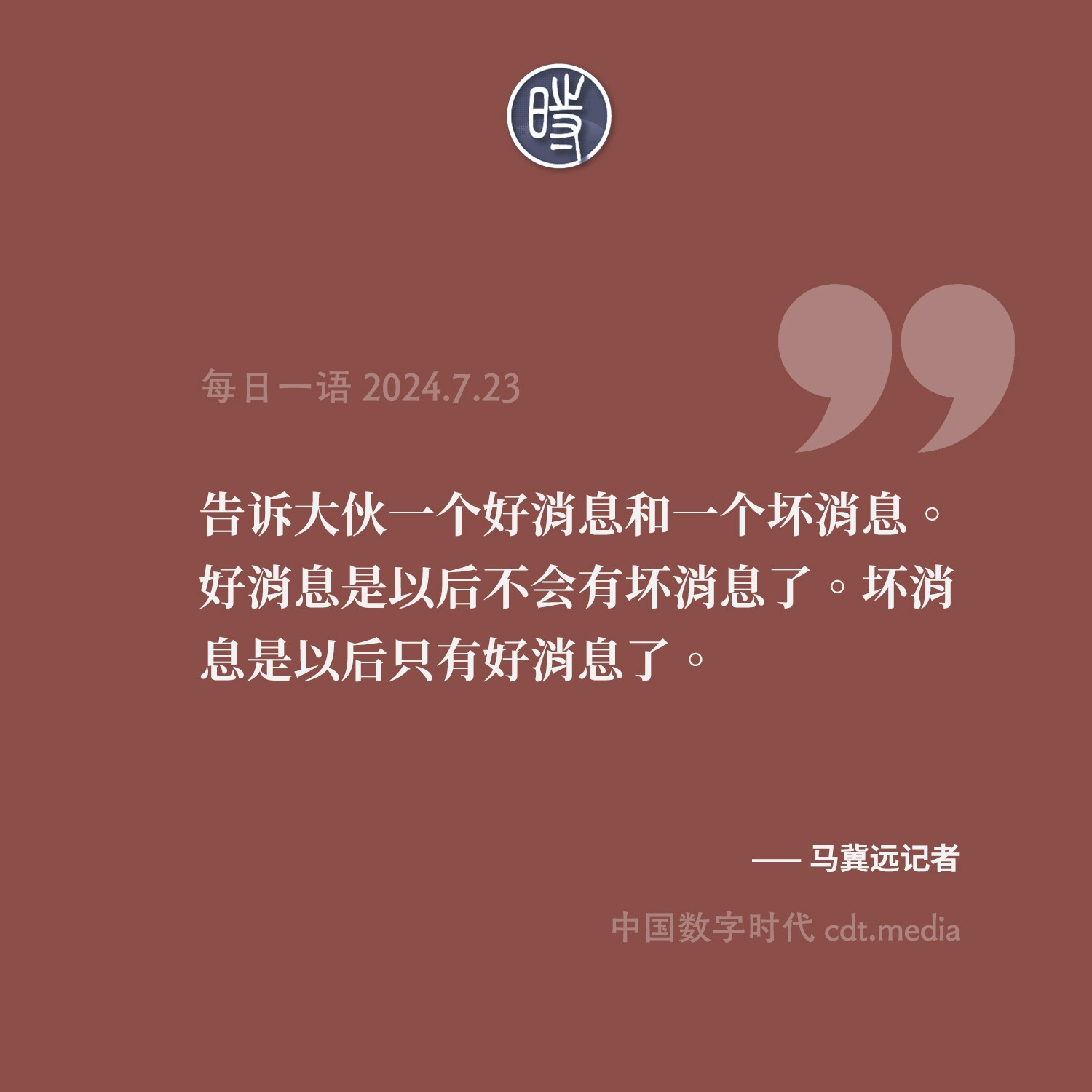

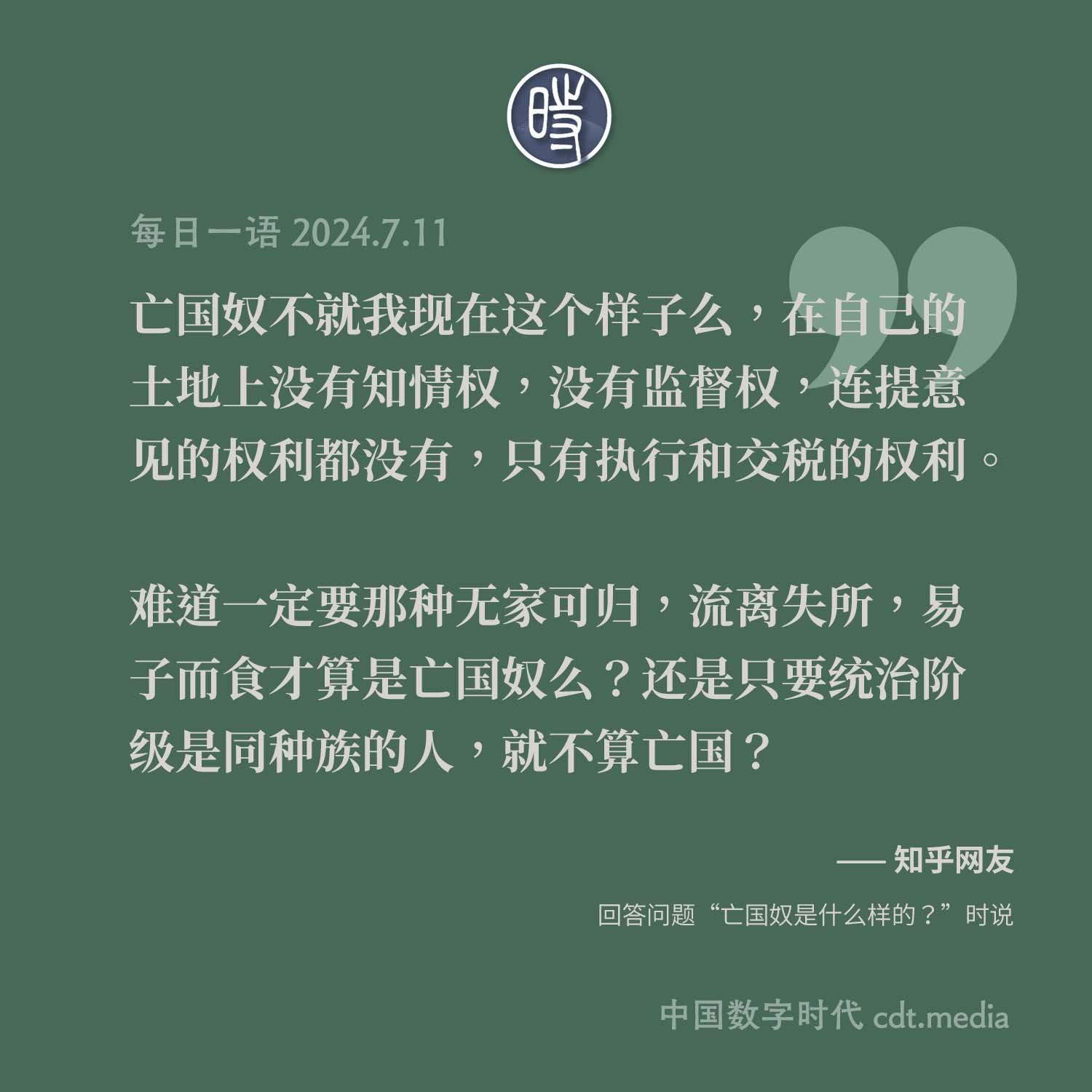

主要摘抄自CDT 每日一语和网络上其他出处的语录。